Umbau inklusive – auf dem Weg zu einer barrierearmen Karl-Marx-Straße

Im BROADWAY #12 – 2020/21 wurde das Thema „Zusammen“ zum Leitgedanken gewählt. Die Corona-Pandemie fordert das Zusammen heraus, ganz besonders auch in Neukölln. Zusammenhalt ist nötiger denn je. Das Magazin betrachtet das „Zusammen“ aus unterschiedlichen Perspektiven, stellt gemeinsam gefundene Strategien vor, schaut auf gemeinschaftliche Projektentwicklungen im Zentrum Karl-Marx-Straße oder auf den Zusammenhalt über religiöse Grenzen hinweg.

Stand November 2020

Umbau inklusive – auf dem Weg zu einer barrierearmen Karl-Marx-Straße

Täglich bleiben Millionen Menschen von Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Sie können eine Straße nicht nutzen, ein Geschäft nicht erreichen, an einem U-Bahnhof nicht aussteigen, müssen Umwege gehen, viel Zeit einplanen. Sie stoßen auf Barrieren und werden dadurch oft massiv eingeschränkt, ihren Alltag „ganz normal“ zu leben.

Farbige Fahrbahnmarkierungen erhöhen die Verkehrssicherheit

„Inklusion“ bedeutet hingegen, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt wid. In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, dass es Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Diese werden respektiert. „Demokratie braucht Inklusion“ ist deshalb auch der Leitsatz des Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel. Auftrag ist es seiner Auffassung nach, auch die Stadt und Architektur lebenswert für alle zu machen. Das schließt Barrierefreiheit ein. Letztere beschreibt das „Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ (BGG) als „Zustand, in dem bauliche und sonstige Anlagen ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.“ Vor allem der öffentliche Raum muss für alle da und entsprechend gestaltet sein. „Design for all“ ist der Leitgedanke, mit dem die barrierefreie Gestaltung der Stadt auch in Berlin gefördert wird.

Barrierefreie Karl-Marx-Straße? Das war ein wichtiges Thema im Film „Ein blinder Fleck“ der Schulworkshops der [Aktion! Karl-Marx-Straße] 2019. © Leska Ruppert, Ralph Etter

Auch das Zentrum Karl-Marx-Straße soll für alle da sein. Mit dem aktuellen Umbau der Straße werden viele bisherige physische Barrieren abgebaut. Die Baustelle bedeutet jedoch zunächst eine noch größere Einschränkung, auch wenn hier ein Mindestmaß an Barrierefreiheit gewährleistet sein muss. Eindrücklich zeigt dies auch der Film „Ein blinder Fleck“, der mit Schülerinnen und Schülern bei den Schulworkshops der [Aktion! Karl-Marx-Straße] 2019 produziert wurde (abrufbar auch unter kms-sonne.mmserver.org/zentrum/schulworkshops). „Bin ich schon alt?“, „Wann werde ich es sein?“, wird ganz am Anfang des Films gefragt – fast alle von uns werden einmal in die Lage kommen, nicht mehr so gut zu hören, zu sehen oder die Beine nicht mehr richtig heben zu können. Aber wir müssen gar nicht erst alt werden. Wenn wir einen Kinderwagen schieben oder einen schweren Koffer durch die Straßen ziehen, wir die deutsche Sprache nicht beherrschen, es laut ist, wir gestresst sind oder wir die Gegend nicht kennen, behindern viele Barrieren unseren Weg.

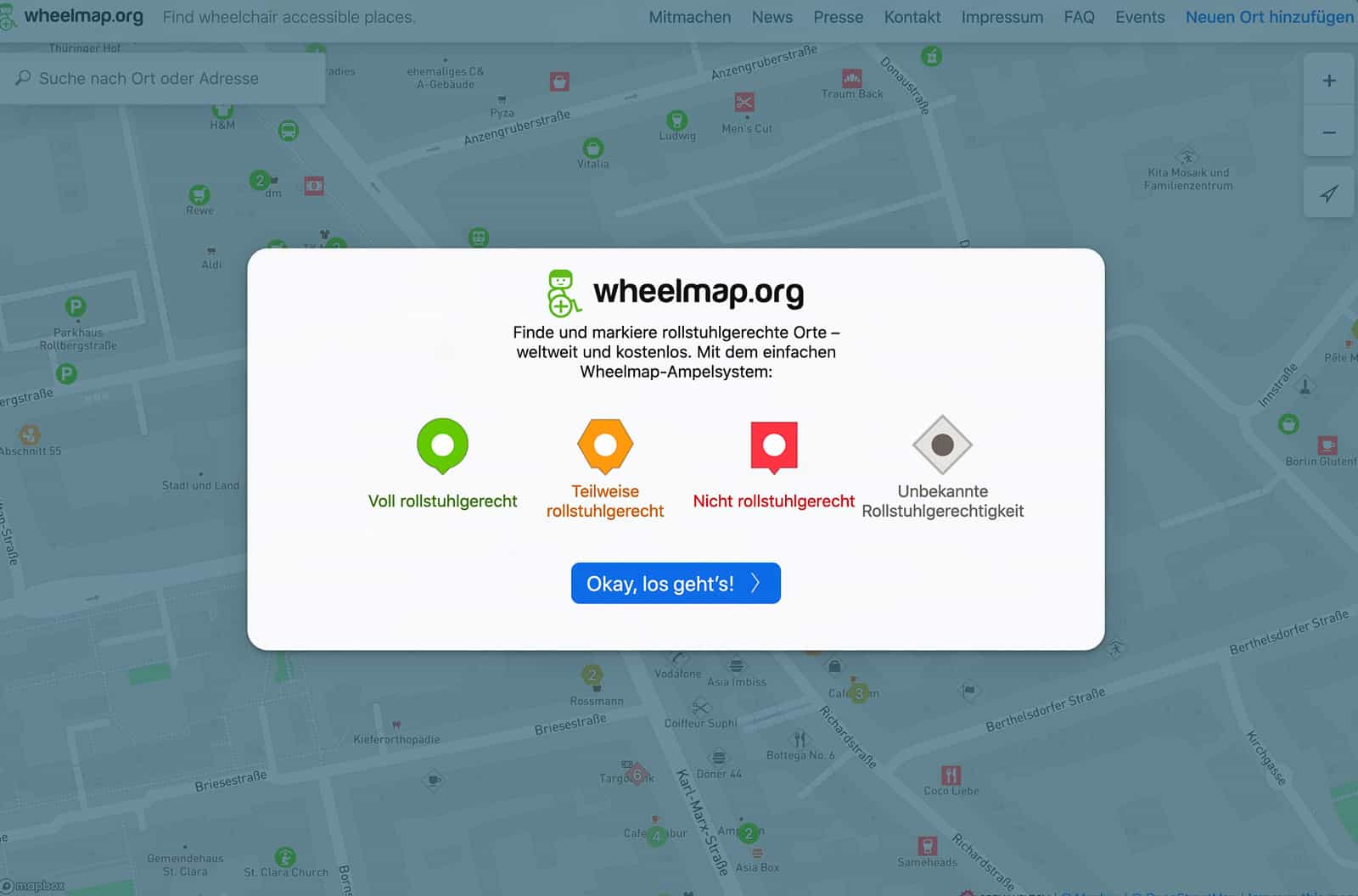

Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stehen manchmal vor unüberwindbaren Hindernissen. Die Internetplattform www.wheelmap.org sammelt und zeigt in einem Stadtplan rollstuhlgerechte Orte nicht nur in Neukölln. © Andi Weiland, Sozialhelden e.V.

Wie aber wird durch den Umbau die Karl-Marx-Straße barrierefreier? Vor allem bekommt der Fuß- und Radverkehr durch den Umbau der Straße mehr Platz. Es gibt nach dem Umbau durchgehend eine Fahrradspur pro Richtung und breitere Seitenräume für den Fußverkehr. Sondernutzungen im Seitenraum, wie zum Beispiel Möbel der Gastronomie oder Werbetafeln, werden beschränkt, um die Gehwege so breit wie möglich zu lassen. Geh-, seh- und kognitiv eingeschränkte Personen erhalten neue bauliche Hilfen. Dazu gehören abgesenkte Bordsteine, kontrastreiche Straßenbeläge (Gehbahn, Unter- und Oberstreifen) und sogenannte Aufmerksamkeitsfelder an Stellen, an denen die Straße überquert werden kann. Dies hilft vor allem sehbehinderten Menschen. Es wurden zudem soweit wie möglich neue Bänke für nötige Verschnaufpausen aufgestellt. An der Bio Company wurde das Niveau des Gehwegs angeglichen und neue Aufzüge an der Kindl-Treppe und am U-Bahnhof Karl-Marx-Straße für all jene gebaut, für die das Treppensteigen schwierig ist.

Trotz all dieser Maßnahmen bleibt der Straßenquerschnitt der Karl-Marx-Straße aber begrenzt und wird immer wieder Nutzungskonflikte hervorbringen und Kompromisse nötig machen. Der vorhandene Platz reicht nicht aus für alle Interessen und alle Formen des Verkehrs. Deshalb müssen sich vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf eine breite Unterstützung der Politik, Verwaltung, aber auch private Projektentwicklungen sowie rücksichtsvolle Mitmenschen verlassen können.

Stephanie Otto, raumscript

Coworking – schöne neue Arbeitswelt?

Im BROADWAY #12 – 2020/21 wurde das Thema „Zusammen“ zum Leitgedanken gewählt. Die Corona-Pandemie fordert das Zusammen heraus, ganz besonders auch in Neukölln. Zusammenhalt ist nötiger denn je. Das Magazin betrachtet das „Zusammen“ aus unterschiedlichen Perspektiven, stellt gemeinsam gefundene Strategien vor, schaut auf gemeinschaftliche Projektentwicklungen im Zentrum Karl-Marx-Straße oder auf den Zusammenhalt über religiöse Grenzen hinweg.

Stand November 2020

Coworking – schöne neue Arbeitswelt?

In Gemeinschaft von anderen an seinem eigenen Projekt arbeiten. Das ist die Idee hinter dem Konzept „Coworking“. Mit dem Begriff wird eine neue Form der Bürostruktur beschrieben, in der Arbeitsplätze zeitlich flexibel angemietet werden können. Auch im Zentrum Karl-Marx-Straße wächst das Angebot an Flächen für das gemeinsame Arbeiten. Hier haben vor allem kommerzielle Anbieter das Modell für sich entdeckt.

Projekt „Unicorn Village“: In der Richardstraße wurde ein historisches Hofensemble im ehemaligen Böhmischen Dorf in Coworking-Büros umgewandelt, © Martin Dziuba für Unicorn Workspaces

Aufgrund immer mehr vorwiegend junger Menschen, die einer freiberuflichen oder selbstständigen Tätigkeit nachgehen, ist die Nachfrage nach „Coworking-Flächen“ in Berlin deutlich gestiegen. Allein in den letzten zehn Jahren haben sich über 100 neue Standorte in der Stadt etabliert. Hier spiegelt sich eine weltweite Entwicklung wider. Während laut der jährlich erscheinenden Coworking-Statistik des Magazins „Deskmag“ im Jahr 2015 erst 8.900 Coworking-Spaces existierten, konnten im Jahr 2020 bereits 26.300 Standorte weltweit gezählt werden. In Deutschland hat sich die Zahl der Coworking-Spaces in den letzten zwei Jahren sogar vervierfacht. Dies bestätigt eine Markterhebung des Bundesverbandes Coworking Spaces Deutschland e. V. (BVCS) aus dem Mai 2020. Demnach gibt es derzeit 1.268 Coworking-Spaces und -flächen in Deutschland. Anfang 2018 waren es nur knapp über 300.

Allerdings ist bei dieser Entwicklung auch ein deutlicher Wandel auf Seiten der Anbieterstruktur erkennbar. Waren es in der Anfangszeit eher die kleinen Ladenlokale in Szenebezirken mit max. 20 Arbeitsplätzen, haben inzwischen die großen kommerziellen Anbieter den Markt für sich entdeckt. Sie eröffnen ihre Standorte in den großen Zentrenbereichen mit bis zu 5.000 m² Arbeitsfläche. Diese Entwicklung ist mittlerweile auch im Zentrum von Neukölln erkennbar und hinsichtlich der Auswirkungen auf die Nutzungsstruktur entlang der Karl-Marx-Straße kritisch zu beobachten. Auch in Neukölln eröffneten die ersten Coworking-Büros in Ladenlokalen in kleinen Seitenstraßen wie der Weserstraße, in der zum Beispiel die Coworking-Büros Weserland und Mitosis ihre Standorte gegründet haben. Mittlerweile stößt man bei Spaziergängen durch Nord-Neukölln immer häufiger auf den Hinweis „Coworking“. Direkt an der Karl-Marx-Straße haben mehrere Standorte eröffnet oder befinden sich in Planung. So haben an der Karl-Marx-Straße 97-99 („Alte Post“) im Januar 2020 mit Spaces und Regus bereits zwei international agierende Coworking-Anbieter eröffnet, in denen neben einzelnen Arbeitsplätzen an Schreibtischen auch jeweils eigene Arbeitsräume sowie Konferenz- und Tagungsräume von Unternehmen gemietet werden können. Auch an benachbarten Standorten wie der Karl-Marx-Straße 101 (ehem. Karstadt-Schnäppchencenter) sind Büronutzungen geplant, die sich am Modell „Coworking“ orientieren. Hinzu kommen Neueröffnungen in der unmittelbaren Umgebung des Zentrenbereichs, wie das Unicorn Village in der Richardstraße im ehemaligen Böhmischen Dorf, in dem die Coworking-Büros in Dorfhäusern um einen Innenhof gruppiert sind.

Wie beim Coworking-Space „Weserland“ in der Weserstraße dienen Ladenlokale immer häufiger als Bürostandort © Jacqueline Schulz

Nach Erkenntnissen von Dr. Janet Merkel von der TU Berlin liegen derzeit kaum empirische Untersuchungen zu den Auswirkungen von Coworking-Spaces auf das umgebende Quartier vor. Bezüglich der Ansiedlung von kleineren Coworking-Spaces in Nebenstraßen können bestimmte Impulse für die Quartiersentwicklung angenommen werden. So sorgen die Mieterinnen und Mieter von Arbeitsplätzen für mehr Laufpublikum und können somit Straßen beleben. Trotzdem – oder gerade deshalb – werden Coworking-Spaces auch eine Pionierrolle in Aufwertungsprozessen von Wohngebieten zugesprochen. Die Ansiedlung von großflächigen kommerziellen Coworking-Spaces im Zentrenbereich lässt hingegen vermuten, dass hier mitunter zentrenrelevante Nutzungen, wie Handels- oder Dienstleistungsangebote, zugunsten von profitableren Coworking-Nutzungen verdrängt werden könnten – vor allem, weil diese auch immer häufiger im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss angesiedelt werden sollen. Die Vermietung hochverdichteter Büroflächen erlaubt das Abrufen von Mietkonditionen, die die quartiersüblichen Mietkonditionen für Gewerbeflächen häufig übersteigen. In der Konsequenz kann es auf Gewerbeflächen in bestimmten Lagen zur Verdrängung bisher etablierter Gewerbenutzungen kommen. Dieser Entwicklung versucht der Bezirk über die Steuerungsmöglichkeiten im sanierungsrechtlichen Genehmigungsverfahren entgegenzuwirken. Die Sanierungsziele sehen vor, dass Flächen im Zentrenbereich prioritär Versorgungsangeboten im Bereich Handel, Dienstleistungen, Kultur und Gastronomie zur Verfügung gestellt werden sollen und Büronutzungen auf allen für die Versorgungsfunktion tauglichen Flächen nachrangig zu betrachten sind. Angesichts der steigenden Zahl an Coworking-Space-Projekten stellt sich also vermehrt die Frage, inwiefern diese für das Zentrum Neuköllns und dessen Nachbarschaft zuträglich sind.

Von Außen kaum wahrnehmbar: Die Innenräume der „Alten Post“ in der Karl-Marx-Straße werden nun als Coworking-Spaces genutzt, © SPACES Alte Post

Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen die Coworking-Spaces nun vor einer ganz neuen Herausforderung. Aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen mussten viele Coworking-Anbieter zunächst einen starken Rückgang der Arbeitsplatzvermietungen verzeichnen. Nichtsdestotrotz bietet die Krise gerade langfristig betrachtet auch Chancen für den Sektor. Viele Unternehmen mussten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Corona-Pandemie ins Homeoffice schicken und konnten so feststellen, dass vielen von ihnen auch zukünftig ein flexibler Arbeitsplatz entgegenkommt. Für das Zentrum Neuköllns wird „Coworking“ ein aktuelles Thema bleiben, dessen Auswirkungen auf die Zentrenentwicklung entlang der Karl-Marx-Straße, aber auch auf die umliegenden Wohnquartiere im Rahmen des Sanierungsprozesses fortlaufend beobachtet und analysiert werden.

David Fritz, BSG mbH

KinderKünsteZentrum

Mitten im Zentrum Karl-Marx-Straße widmet sich das KinderKünsteZentrum in der Ganghoferstraße 3 der frühkindlichen kulturellen Bildung und ist dafür berlinweit als Kompetenzzentrum anerkannt. Gemeinsam mit Kita-Leitungen, Wissenschaft, Fachleuten der kulturellen Bildung und Kulturpolitik werden hier spannende Konzepte entwickelt, mit Kindern und Künstlerinnen und Künstlern fortgeführt und umgesetzt sowie dann in bunten Mitmach-Ausstellungen präsentiert.

Trotzdem weitermachen

Im BROADWAY #12 – 2020/21 wurde das Thema „Zusammen“ zum Leitgedanken gewählt. Die Corona-Pandemie fordert das Zusammen heraus, ganz besonders auch in Neukölln. Zusammenhalt ist nötiger denn je. Das Magazin betrachtet das „Zusammen“ aus unterschiedlichen Perspektiven, stellt gemeinsam gefundene Strategien vor, schaut auf gemeinschaftliche Projektentwicklungen im Zentrum Karl-Marx-Straße oder auf den Zusammenhalt über religiöse Grenzen hinweg.

Stand November 2020

Trotzdem weitermachen

Die Corona-Pandemie und der Lockdown im Frühjahr 2020 hat die Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden an der Karl- Marx-Straße wie vielerorts schwer getroffen. Sie werden auch im Sinne des Leitbilds der [Aktion! Karl-Marx-Straße] „Handeln, Begegnen, Erleben“ auf eine harte Probe gestellt. Im September haben wir einige von ihnen besucht. In unseren Gesprächen ging es besonders darum, wie sie mit den Herausforderungen der letzten Monate umgegangen sind, wo sie Unterstützung gefunden haben und wie sie in die Zukunft blicken. Für die Zukunft unseres sonst so lebendigen und vielfältigen Alltags in Neukölln spielen sie alle eine wichtige Rolle.

Neuköllner Oper

Die Theaterstücke „Die Fleisch“ und „Lost (1,5m)“, die im Spätsommer und Herbst 2020 in der Neuköllner Oper, Karl-Marx-Strasse 131/133, uraufgeführt wurden, beschäftigen sich mit Isolation und sozialer Distanzierung. So, wie sie mancher während der Corona-Pandemie – vielleicht aber auch schon zuvor – erlebt haben mag.

Vieles von jenem, was Theater in der Neuköllner Oper zu einem besonderen Erlebnis macht, ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich: der enge Körperkontakt der Darstellenden, die geringe Distanz zwischen Bühne, Publikum und lauten Blasinstrumenten. All dies verkörpert das starke Bedürfnis nach emotionaler Nähe in einer zunehmend anonymisierten Gesellschaft. Den neuen Hygieneregelungen entsprechend mussten also Stücke umgeschrieben werden, um die Botschaft durch eine andere Art der Inszenierung zu vermitteln.

Andreas Altenhof, Mitglied im Direktorium, erklärt, dass das neue Hygienekonzept, das zusammen mit dem Heimathafen entwickelt wurde, mit den kleineren Theatern der Stadt geteilt wird. Für diese sind die Umstellungen besonders kräftezehrend, weil oftmals die Ressourcen dafür fehlen. An Kreativität für neue Konzepte mangelt es in der Neuköllner Oper dank enger Teamarbeit nicht. So kamen Clara Fendel und Änne Marthe-Kühn zusammen auf die Idee für das Projekt „Save the last Kiez”: Ausschnitte aus kommenden Stücken werden in Restaurants, Kneipen und Läden im Zentrum Karl-Marx-Straße aufgeführt und online gestellt. So gibt die Neuköllner Oper denjenigen eine Bühne, die einen großen Einfluss auf das bunte Leben hier haben.

Änderungsschneiderei Bildik

Frau Bildik war trotz der pandemiebedingten Schließung häufig in ihrem Schneiderladen in der Neckarstraße 3. Hier fand sie Ablenkung durch die tägliche Routine ihrer Arbeit. Die Zeit war von viel Unsicherheit geprägt, weil die Auflagen der Behörden für die Geschäfte häufig geändert wurden und nicht immer eindeutig waren. Frau Bildik bemühte sich, über das Radio und im Austausch mit den Geschäftsnachbarn stets auf dem neuesten Stand zu sein.

Die Arbeit mit Stoffen lässt sie ihre Sorgen zumindest zeitweise vergessen. Ihr Laden ist wie ein zweites Zuhause. Seitdem Frau Bildik vor mehr als 20 Jahren nach Berlin gezogen ist, kommt sie werktags ins Geschäft, um Hosen, Röcke und Kleider den Körpern junger und alter Menschen anzupassen. Hier im Laden trifft sie zu „normalen“ Zeiten Bekannte, neue Gesichter und Familie bei einem Tee am kleinen Tisch auf dem Gehweg. Das Geschäft ist für sie Lebensunterhalt und soziales Leben zugleich.

Mit großer Sorge beobachtet sie, dass der menschliche Kontakt unter den Corona-Auflagen leidet. Vielleicht helfe es den Menschen aber auch, zu den wesentlichen Dingen des Lebens zurückzufinden und Familie und Freunde mehr wertzuschätzen. Zum Schluss zeigt Frau Bildik stolz ihre neuesten Maskenmodelle aus ausgefallenen Stoffen, wie zum Beispiel aus Spitze oder hübschen Gardinen. Auch für das Fitness-Zentrum gegenüber hat sie für alle Mitarbeitenden Masken genäht – diese allerdings ganz schlicht in schwarz.

Das KAPiTAL

Durch das schmale Fenster sieht man vom Karl-Marx-Platz 18 in einen abgedunkelten Raum. Was von außen wie eine gemütliche Kiezkneipe aussieht, ist im Inneren noch viel mehr. Hier steht nicht der Genuss alkoholischer Feierabenddrinks im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Kunst. Genauer gesagt geht es Ismael Duá, Betreiber des KAPiTAL, und seiner Kollegin Lisan Lantin um den Austausch über Kunst zwischen Kunstschaffenden und Gästen mit den unterschiedlichsten Hintergründen.

Die Kneipe soll ein Ort sein, in dem Kunst nicht unnahbar scheint, sondern in dem vielmehr soziale Brücken geschlagen werden. Abendlich werden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um mit anderen über ihre Arbeit zu sprechen. Ziel sei es dabei, aus der künstlerisch akademischen Blase auszutreten und andere Perspektiven bewusst wahrzunehmen.

Die coronabedingte „Dürrephase“, wie sie Ismael Duá beschreibt, ist für die Kultur- und Kunstszene eigentlich keine Besonderheit. Die Branche lebe immer von der Hand in den Mund. Dass Kunst in Krisen nicht als system-relevant anerkannt wird, bedauert er zutiefst. Denn Kunst hilft uns, Krisen besser zu verarbeiten oder uns in andere Welten zu flüchten. Das KAPiTAL hat die erzwungene Ruhephase auch zur Renovierung seiner Räume genutzt. Das Fenster soll bald zur Straße hin geöffnet werden und die Kunst durch ein To-Go Angebot „nahbarer machen“, sie „näher an die Öffentlichkeit rücken“. So ist das offene Fenster neues Format und Metapher zugleich – und eine Aufforderung, Kunst system-relevanter einzubringen.

Blumen Jette

Der Blumenladen „Blumen Jette“ liegt in der Karl-Marx-Straße 178. Dieses Jahr feiert Frau Horn, Geschäftsinhaberin, ihr 25. Jubiläum. Sie betreibt eines der wenigen übrig gebliebenen, langjährig inhabergeführten Geschäfte in der Karl-Marx-Straße. Ihr Jubiläums-Jahr hatte sich Frau Horn allerdings ein wenig anders vorgestellt. Durch die Covid19-Pandemie musste auch Frau Horn ihr Geschäft während des Lockdowns schließen.

Mit der Wiedereröffnung Ende April erlebte sie dann, was Zusammenhalt für ihre Kundschaft bedeutet. Insbesondere ihre Stammkunden besuchten sie in dieser Zeit viel und kurbelten mit den Käufen von Blumensträußen ihr Geschäft wieder an. „Aber natürlich ist das Geld auch in vielen Haushalten knapp…“, erzählt Frau Horn, „…nicht jeder hat in diesen Zeiten Geld übrig für ein paar schöne Blumen“. Vor allem die fehlenden Einnahmen durch Veranstaltungen wie Hochzeiten, Jubiläen oder runde Geburtstage, hinterlassen Sorgen bei Frau Horn.

Aber sie will nicht aufgeben und ist sehr dankbar für die lieben Botschaften und den Zusammenhalt ihrer Kundinnen und Kunden: „Das so viele Stammkunden zu mir kamen und mich bestärkt haben, hat mich wirklich sehr gerührt!“.

Neuköllner_innen

Zur Zeit noch ein wenig verdeckt von Lagerflächen der Baustelle der Karl-Marx-Straße, befindet sich in der Weichselstraße 66 das kleine Café NEUKÖLLNER_INNEN. Das Café betreiben Mutter und Sohn in familiärer Zusammenarbeit. Der Ausbruch der Covid19-Pandemie hat die beiden hart getroffen und das zu einer Zeit, in der sie gerade ein neues Konzept für ihr kleines Geschäft erprobten. Nicht nur Kaffeespezialitäten, Sandwiches oder belgische Waffeln werden hier geboten, viel mehr liegt der Fokus auf amerikanischen Cornflakes, Chips und Softdrinks. „Viele Gäste trauten sich nicht mehr ins Geschäft, da sie Angst hatten, den Abstand nicht einhalten zu können oder die Kaffeebecher anzufassen“. Mit der springenden Idee des Sohnes kam die Wende: er legte ein Instagram-Profil für das Geschäft an und stellte Bilder der verschiedensten, sonst hauptsächlich in Amerika erhältlichen Cornflakes und Softdrinks ein. Mittlerweile hat der Instagram-Account mehr als 4.500 Abonnenten und die Jugendlichen kommen täglich ins Geschäft, um sich eine Schüssel Cornflakes zu sichern. Beide bestätigen: „Der Online-Auftritt hat uns am meisten durch die Zeit geholfen und es tat gut, sich mit den Nachbargeschäften auszutauschen. Aber viele hier schaffen es auch nicht.“ Sie sind zuversichtlich: „Uns werden die Cornflakes nicht ausgehen und wir bleiben hier!“.

Job Point Berlin

Im JOB POINT Berlin in der Neuköllner „Passage“ können sich Arbeitssuchende vor Ort über aktuelle Stellenausschreibungen informieren, Bewerbungen schreiben, ausdrucken sowie kostenlose Beratungen nutzen. „Viele unserer Kundinnen und Kunden sind auf unsere Technik und andere Hilfestellungen angewiesen“, erklärt Projektleiterin Denise Wegner. Die Schließung des JOB POINT Berlin hat es deshalb vielen Jobsuchenden schwer gemacht. Doch das Team, zu dem auch Kundenberater Serkan Aran gehört, hat schnell reagiert und viele Leistungen nicht nur digital, sondern auch einen kontaktlosen „Notdienst“ angeboten. Seit Ende Mai ist der Betrieb wieder angelaufen. Etwas hat sich seitdem geändert: Es gibt nun mehr und vor allem jüngere Arbeitssuchende. „Vor allem Schülerinnen und Schüler erkundigen sich verstärkt nach kurzfristigen Ausbildungsangeboten.“ Denise Wegner und Ihr Team versuchen, ihr Angebot stets auszubauen und anzupassen. Auch im Kiez engagieren sie sich. So war dieses Jahr wieder ein „Passagenfest“ geplant – ein Straßenfest der hier ansässigen Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden. Die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Doch Denise Wegner bleibt dran, denn sie schätzt hier in Neukölln die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure sowie die lebendige Nachbarschaft sehr.

Neukölln Arcaden

Das „neue Normal“ beinhaltet Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Es ist längst Alltag auch in den Neukölln Arcaden. Alles davor fühlt sich sehr weit weg an. Geschlossen waren die Neukölln Arcaden dabei nie, da auch zu Beginn der Pandemie die Angebote der Grundversorgung unverändert geöffnet waren. Im weiteren Verlauf gab es neue Verordnungen, die restlichen Shops öffneten wieder, das Schutz- und Hygienekonzept wurde immer weiter optimiert und der Austausch mit den Gästen, Miet- und Geschäftspartnern sowie den Behörden intensiviert. Diese enge Zusammenarbeit geht weiter. Denn so ein Shoppingcenter ist eine eigene kleine Welt. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag im Haus, damit alle Abläufe reibungslos funktionieren.

In Krisenzeiten, heißt es, trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Kiez rund um die Neukölln Arcaden wäre nach diesem Sprichwort reiner Weizen! Selbst als die Sorgen besonders groß waren, war man für all jene da, denen es noch schlechter geht. Gemeinsam mit anderen Berliner Shoppingcentern des Betreiberunternehmens der Neukölln Arcaden wurde eine Lebensmittelspenden-Aktion für die Berliner Tafel e. V. ins Leben gerufen, deren Ausgabestellen wegen Corona geschlossen bleiben mussten. Der Inhalt dieser Tüten kam unter anderem von den Kundinnen und Kunden der Neukölln Arcaden. Auch Geldspenden wurden gesammelt. Es wurden Masken mit der Bitte um eine Spende für alle ausgegeben, die ihre eigene vergessen hatten. So kamen rund 5.000 Euro allein in den Neukölln Arcaden zusammen. Das macht stolz und gibt ein klein wenig Sicherheit: Was auch kommen mag, Neukölln hält zusammen und bleibt hilfsbereit!

Zusammen

Im BROADWAY #12 – 2020/21 wurde das Thema „Zusammen“ zum Leitgedanken gewählt. Die Corona-Pandemie fordert das Zusammen heraus, ganz besonders auch in Neukölln. Zusammenhalt ist nötiger denn je. Das Magazin betrachtet das „Zusammen“ aus unterschiedlichen Perspektiven, stellt gemeinsam gefundene Strategien vor, schaut auf gemeinschaftliche Projektentwicklungen im Zentrum Karl-Marx-Straße oder auf den Zusammenhalt über religiöse Grenzen hinweg.

Stand November 2020

Zusammen

So unterschiedlich die Menschen hier in Neukölln sind, so kreativ ist auch ihr Miteinander auf der Suche nach Lösungen. Dies zeigen auch die ersten Erfahrungen beim Umgang mit der Corona-Pandemie. Zusammen! – das Thema der vorliegenden 12. Ausgabe des BROADWAY möchte deshalb auch Mut machen, die kommende Zeit trotz Abstandhaltens und Kontaktbeschränkungen gemeinsam zu gestalten.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir erleben durch die Corona-Pandemie derzeit eine beispiellose weltweite Krise, die an keinem von uns spurlos vorübergeht. Die massiven Einschränkungen für Handel, Kultur und Dienstleistungen treffen auch das Bezirkszentrum Karl-Marx-Straße hart – mit ungewissem Ausgang.

Ein neuer Alltag: Maskenpflicht auf der Karl-Marx-Straße

Für diese Ausgabe des BROADWAY hat das Redaktionsteam viele Gespräche mit Menschen im Zentrum Karl-Marx-Straße geführt. In den Porträts gleich zu Beginn formulieren die Händler*innen, Kulturschaffenden und Dienstleistenden ihre Sorgen. Überall findet sich aber auch Zuversicht, dass sich durch gegenseitige Unterstützung und die gemeinsame Arbeit an neuen Lösungen die schlimmsten Folgen abwenden lassen.

Das Eine-Welt-Zentrum auf dem ehemaligen Kindl-Gelände ist das beste Beispiel für Solidarität und die gemeinsame Arbeit an Problemen – über Grenzen hinweg. Der Neubau greift diese Ansprüche der Nutzer*innen auch architektonisch auf. Ein Zentrum der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland liegt jetzt in Neukölln.

Ebenfalls auf dem Kindl-Gelände entstehen die innovativen und gemeinwohlorientierten Bauprojekte der TRNSFRM Genossenschaft. Anders ist hier von der Organisationsstruktur über den Bauablauf und den verwendeten Materialien bis hin zur späteren Nutzung so gut wie alles – dass es trotzdem funktioniert kann man am Baufortschritt des Projekt ALLTAG neben der Kindl-Treppe ablesen.

Coworking-Spaces selbst sind im Bezirk nichts Neues mehr, aber das Angebot hat sich stark verändert – hin zu großflächiger Nutzung von Schlüsselimmobilien im Zentrenbereich, die viele Probleme mit sich bringt. Im Artikel „Schöne, neue Arbeitswelt?“ gehen wir dieser Entwicklung in Neukölln auf den Grund und beleuchten die Konsequenzen für das Zentrum Karl-Marx-Straße und die Entwicklung der umliegenden Kieze.

Den meisten Menschen fällt wahrscheinlich gar nicht auf, welche Hindernisse der öffentliche Raum für viele Menschen darstellt und was auf der anderen Seite auch alles getan wird, um den öffentlichen Raum inklusiv zu gestalten. Der Artikel „Umbau inklusive“ möchte dafür ein Bewusstsein schaffen.

Schon Kinder verstehen, was die Großstadt zur Großstadt macht – und was sie lebenswerter machen könnte. Das KinderKünsteZentrum betrachtet mit Kita-Kindern das gemeinsame Leben in der Stadt auf künstlerische Weise, von der sich vielleicht auch die „professionelle“ Planung etwas abschauen kann.

Und nicht zuletzt zeigt das Interview mit den beiden Neuköllner Geistlichen, wie der freundschaftliche interreligiöse Dialog die Menschen in diesem vielstimmigen Bezirk zusammenbringt, auch wenn das nicht immer ohne Konflikt geht.

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Jochen Biedermann, Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste

Broadway Nº 12

Im BROADWAY #12 – 2020/21 wurde das Thema „Zusammen“ zum Leitgedanken gewählt. Die Corona-Pandemie fordert das Zusammen heraus, ganz besonders auch in Neukölln. Zusammenhalt ist nötiger denn je. Das Magazin betrachtet das „Zusammen“ aus unterschiedlichen Perspektiven, stellt gemeinsam gefundene Strategien vor, schaut auf gemeinschaftliche Projektentwicklungen im Zentrum Karl-Marx-Straße oder auf den Zusammenhalt über religiöse Grenzen hinweg.

Stand November 2020

Zusammen

So unterschiedlich die Menschen hier in Neukölln sind, so kreativ ist auch ihr Miteinander auf der Suche nach Lösungen. Dies zeigen auch die ersten Erfahrungen beim Umgang mit der Corona-Pandemie. Zusammen! – das Thema der vorliegenden 12. Ausgabe des BROADWAY möchte deshalb auch Mut machen, die kommende Zeit trotz Abstandhaltens und Kontaktbeschränkungen gemeinsam zu gestalten.

Weiterlesen…

Coworking – schöne neue Arbeitswelt?

In Gemeinschaft von anderen an seinem eigenen Projekt arbeiten. Das ist die Idee hinter dem Konzept „Coworking“. Weiterlesen…

Trotzdem weitermachen

Die Corona-Pandemie und der Lockdown im Frühjahr 2020 hat die Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden an der Karl- Marx-Straße wie vielerorts schwer getroffen. Sie werden auch im Sinne des Leitbilds der [Aktion! Karl-Marx-Straße] „Handeln, Begegnen, Erleben“ auf eine harte Probe gestellt. Weiterlesen…

Umbau inklusive – auf dem Weg zu einer barrierearmen Karl-Marx-Straße

Täglich bleiben Millionen Menschen von Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Sie können eine Straße nicht nutzen, ein Geschäft nicht erreichen, an einem U-Bahnhof nicht aussteigen, müssen Umwege gehen, viel Zeit einplanen. Weiterlesen…

Zusammen! Mit Kita-Kindern Stadt erleben und gestalten

„Berlin ist ganz schön groß! So viele Häuser und Straßen und S-Bahnen – und Ameisenmenschen. Und ganz da hinten, da bei den zwei Hochhäusern – da ist unsere Kita! Berlin ist so groß, dass man gar nicht sieht, wo das Ende ist.“ Weiterlesen…

Berlin Global Village: Zusammen eine große Wirkung haben

Auf dem ehemaligen Kindl-Gelände entsteht zurzeit der Neubau für einen einzigartigen Zusammenschluss von rund 40 entwicklungspolitischen und migrantischen Nichtregierungsorganisatione. Weiterlesen…

Von der Kunst, aus Vielfalt ein Mosaik zu schaffen

Die Zusammenarbeit zwischen den Religionen in Neukölln war das Thema im Gespräch mit Pfarrer Dr. Reinhard Kees und Imam Mohamed Taha Sabri. Schon lange arbeiten die beiden Geistlichen in einem guten Austausch zusammen, der viele Menschen in Neukölln zusammenbringt. Weiterlesen…

Zusammen für das Zentrum Karl-Marx-Straße

Der gemeinsame Austausch der vielen Akteure im Zentrum Karl-Marx-Straße wird durch besondere Veranstaltungsformate der [Aktion! Karl-Marx-Straße] angeregt und unterstützt. Weiterlesen…

Gemeinsam und gemeinwohlorientiert – Projektentwicklung mal anders

Auf dem Kindl-Gelände sind derzeit viele Baustellen gleichzeitig im Gange: neben der Erweiterung des „Berlin Global Village“ sind dies auch die Projekte ALLTAG und CRCLR der TRNSFRM Genossenschaft eG. Weiterlesen…

Grußwort

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Grußwort

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben im Frühjahr 2020 auch im Sanierungsgebiet weitgehend zum Stillstand gebracht. Aus meinem Büro blicke ich direkt auf die Karl-Marx-Straße. So leer habe ich sie tagsüber noch nie gesehen. Doch trotz des weitgehenden Stillstands des öffentlichen Lebens sind die Arbeiten und Planungen im Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße / Sonnenallee auch in dieser Zeit glücklicherweise weitergegangen.

Wir freuen uns deshalb umso mehr, Sie in dieser mittlerweile siebten Ausgabe der Sanierungszeitung KARLSON auf eine Tour durch das Sanierungsgebiet mitnehmen zu können. Konkrete Planungszusagen sind derzeit sicherlich gewagt. Dennoch möchten wir Ihnen gleich zur Einführung in die neue Ausgabe der Zeitung einen Überblick geben, welche Maßnahmen bis zum Abschluss der Sanierung noch umgesetzt werden sollen.

Im Interview zur aktuellen Situation der Baustelle Karl-Marx-Straße erfahren Sie, was im Hintergrund immer wieder zu Herausforderungen für den Bauablauf werden kann. Die mittlerweile fertig umgebaute Donaustraße bietet besonders Fahrradfahrenden eine Alternativroute zu Sonnenallee und Karl-Marx-Straße. Nun naht der Umbau der Weserstraße auf ganzer Länge zur Fahrradstraße. Im vergangenen August gab es eine gut besuchte Veranstaltung dazu. Erfahren Sie nun, wie es mit den Planungen weitergegangen ist und wann die Umsetzung beginnen soll. Ein weiteres Vorhaben ist auch dank der vielen Anregungen aus der Bevölkerung ein gutes Stück vorangekommen: Der Wildenbruchplatz ist eine wichtige, allerdings auch etwas in die Jahre gekommene Grünfläche im Gebiet, die im nordwestlichen Bereich und in den Eingangsbereichen nun umgestaltet werden soll. Die Hinweise der Anwohner*innen haben uns ein viel besseres Gefühl dafür gegeben, was geändert werden muss und was so bleiben soll.

Dem Karl-Marx-Platz hat sich das Redaktionsteam gleich aus mehreren Perspektiven genähert. Der historische Abriss zeichnet die Entwicklung des Platzes nach und zeigt auch, wie gesellschaftliche und politische Umstände einen Ort prägen können. Das Ideal der autogerechten Stadt hat auch hier seine Spuren hinterlassen und ich bin immer wieder schockiert davon, wie verschwenderisch man in der Vergangenheit mit den Plätzen Berlins umgegangen ist. Die Planungen für eine neue Umgestaltung des Platzes sind derzeit – auch als Reaktion auf die Hinweise in der Bürgerveranstaltung vom Oktober 2019 – noch in vollem Gange. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden diese wieder der Bevölkerung vorgestellt. Die Thomasstraße schließt sich an den Karl-Marx-Platz an. Als wichtige Wegeverbindung in Richtung Westen soll sie in den kommenden Jahren ebenfalls umgebaut werden.

Ganz wichtig war dem Redaktionsteam darüber hinaus ein grundsätzlicher Blick darauf, wie die Themen Klimaschutz und Klimawandel in der Planung und den konkreten Projekten der Stadterneuerung verankert werden können. Das Thema ist so wichtig und komplex, dass in diesem KARLSON nur eine Annäherung gelingen kann. Es ist an der Zeit, den Blick zu schärfen und jedes Vorhaben auf seine Klimafolgen zu prüfen: Die Stadt im Klimawandel kann nur durch gemeinsame Anstrengungen aller lebenswert bleiben.

Jochen Biedermann

Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste

Jochen Biedermann (© Susanne Tessa Müller)

Unterstützung der Bürgerbeteiligung

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Unterstützung der Bürgerbeteiligung

Nicht nur im Sanierungsgebiet

Das Bezirksamt Neukölln hat eine Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung und Engagement eingerichtet, die derzeit noch im Aufbau ist. Die Internetseite der Koordinierungsstelle wird künftig eine Übersicht bieten, wie alle in Neukölln lebenden Menschen und Interessierte aktiv werden und den Bezirk mitgestalten können. Die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen initiierten „Leitlinien für Bürgerbeteiligung“ wurden vom Berliner Senat im September 2019 beschlossen. Das Bezirksamt will mit der Einrichtung der Koordinierungsstelle nun die Umsetzung der Leitlinien für Bürgerbeteiligung im Bezirk sichern.

www.leitlinien-beteiligung.berlin.de

Neues gibt es auch zum Thema Beteiligung im Sanierungsgebiet. Da das Beteiligungsgremium Sonnenallee durch den Rücktritt des überwiegenden Teils der gewählten Mitglieder nicht mehr beschluss- und arbeitsfähig ist, soll der regelmäßige Austausch zum Geschehen im Sanierungsgebietsteil Sonnenallee jetzt in verändertem Format weiter gewährleistet werden. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Sanierungsgebiets:

Kinder- und Familienzentrum Karl-Marx-Straße 52

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Kinder- und Familienzentrum Karl-Marx-Straße 52

Wieder auf der Tagesordnung

Schon seit vielen Jahren wird die Baulücke in der Karl-Marx-Straße 52 von einem Pächter als Parkplatz genutzt. Städtebaulich ist dieser Zustand unbefriedigend. So wurde bereits 2011 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie vom Bezirk festgelegt, hier in zentraler Lage ein Kinder- und Familienzentrum zu errichten. Dieses soll unterschiedliche Angebote für Kinder und Eltern unter einem Dach vereinen. Dieses Sanierungsziel wurde inzwischen mit einem Bebauungsplan rechtlich gesichert. Demnach soll die Baulücke mit einem bis zu sechsgeschossigen Gebäude geschlossen werden, das ausschließlich für Gemeinbedarfszwecke, also Einrichtungen für Kinder- und Familien, genutzt werden darf. Das Grundstück gehörte aber privaten Eigentümern, die zunächst andere Pläne hatten. Erst im Sommer 2019 ist es endlich gelungen, das Grundstück für das Land Berlin mit Städtebauförderungsmitteln zu erwerben.

Auf der Fläche des Parkplatzes soll ein Kinder- und Familienzentrum entstehen (© Bergsee, blau)

Dies war der Startschuss für die Wiederaufnahme der Planungen. Nachdem fast neun Jahre seit den ersten Planungen vergangen sind, musste das Jugendamt die Bedarfe noch einmal aktualisieren und prüfen. Familienzentrum und Familiencafé sowie eine Kita bleiben die zentralen Nutzungen im Gebäude. Zusätzlich soll eine Familienberatungsstelle und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst Nord-Neukölln einziehen. Auch die Aktualisierung der 2011 erstellten Machbarkeitsstudie wird demnächst beauftragt. Damit der Bezirk Finanzierungsmittel aus der Städtebauförderung beantragen kann, müssen die voraussichtlichen Gesamtkosten und Nutzflächen des Neubaus neu ermittelt werden. Außerdem muss der Bezirk noch einen Träger und Betreiber für das Gebäude und die Einrichtungen finden. Die weiteren Planungen und der Zeitplan sollen gemeinsam mit dem künftigen Träger ausgearbeitet werden. Es wird also noch ein paar Jahre dauern, bis es mit dem Bauen losgehen kann.

Mehrzweckgebäude Elbe-Schule

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Mehrzweckgebäude Elbe-Schule

Die Fertigstellung rückt näher

Anstelle des im letzten Jahr abgebrochenen eingeschossigen Hortgebäudes entsteht gerade ein zweigeschossiger Neubau. Dort finden zusätzliche Gruppenräume und vor allem eine große Aula für die Grundschule Platz. Die Aula ist zugleich ein großer Mehrzweck-Saal, in dem Veranstaltungen und Theater- oder Musikaufführungen stattfinden sollen. Im Schulalltag wird der Saal vor allem als Schulmensa genutzt werden.

Nach anfänglichen Verzögerungen durch personelle Engpässe bei den Ingenieurbüros und Schwierigkeiten mit Baufirmen macht der Neubau jetzt große Fortschritte. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, kann er Ende des Jahres von der Schule in Betrieb genommen werden. Die Räume werden dann auch dringend als Ausweichquartier gebraucht, damit der Ausbau des Dachgeschosses bzw. die Aufstockung auf dem Gebäudeflügel an der Elbestraße beginnen kann. Auch die Sanierung der Bestandsgebäude steht ab 2021 auf dem Programm.

Mehrzweckgebäude der Elbeschule soll 2020 fertiggestellt werden (© Bergsee, blau)

Wie kommt das Klima in die Planung?

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Wie kommt das Klima in die Planung?

Eine Näherung an eine umfassende Aufgabe

Das Klima verändert sich. Der Treibhauseffekt lässt die durchschnittlichen Temperaturen steigen und es ist in Zukunft von immer mehr Dürreperioden auszugehen. In Berlin werden zunehmend Starkregenfälle erwartet, die die Kanalisation überlasten. Auch für die Stadtentwicklung sind Klimaschutz und Klimaanpassung strategische Planungsziele, um die Situation zumindest abzumildern.

Dichte Blockrandbebauung heizt sich im Sommer auf und erschwert die Durchlüftung der Stadt (© Susanne Tessa Müller)

Gleichzeitig ist der Zuzug in die Stadt gerade im Innenstadtbereich und damit auch in Neukölln ungebrochen. Der Druck auf die bestehenden Flächen wächst. Neuer Wohnungsbau bräuchte eigentlich mehr Flächen. Neue Bewohnerinnen und Bewohner benötigen auch mehr gebaute Infrastruktur. Gerade im dicht bebauten Norden Neuköllns wären zusätzliche Freiflächen dringend gewünscht, doch der Platz fehlt.

Aufgabe in Sanierungsgebieten ist es, Missstände zu erkennen und mit Zielen und Maßnahmen entgegenzuwirken. Die Klimaproblematik ist dabei in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Die Sanierungsziele für das Neuköllner Sanierungsgebiet haben – wie bisher fast alle Sanierungsgebiete deutschlandweit – Aspekte des Klimaschutzes noch nicht direkt verankert. Sie wurden in den Vorbereitenden Untersuchungen 2011 als allgemeine Zielstellungen formuliert, jedoch ohne ein entsprechendes integriertes und fachlich qualifiziertes Umsetzungs- und Maßnahmenkonzept.

Internationale und nationale Strategien

Wie fließen Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsstrategien in die Planung vor Ort ein? Auf Grundlage internationaler und nationaler Agenden, Gesetze und Richtlinien ist auch die lokale Politik und Verwaltung dabei, Strukturen zur Zusammenarbeit aufzubauen und konkrete Maßnahmen für Städte und Quartiere zu entwickeln sowie rechtliche Rahmenbedingungen auszuloten. Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung bewegen sich dabei in einem System, in dem verschiedene lokale, regionale und länderübergreifende Planungsträger aufeinandertreffen. Diese haben oft unterschiedliche Ziele und Interessen und entwickeln daraus jeweils eigene räumliche Vorgaben. Dabei können Zielkonflikte entstehen, die oft nicht oder nur schwer miteinander zu vereinbaren sind. Die Frage, wie die Stadt- und Regionalplanung ökologische und Klimaschutzbelange berücksichtigen soll, beantwortet die „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“, auf die sich die europäischen Staaten 2007 verständigt haben. Wichtige Grundsätze sind die Förderung ressourcensparender und kompakter Siedlungsstrukturen sowie die nachhaltige Modernisierung bzw. bedarfsgerechte Anpassung der städtischen Versorgungssysteme und Verkehrsinfrastruktur. Teil der Strategie ist auch die Aufwertung der öffentlichen Räume und Anlagen sowie der öffentlichen und privaten Gebäude in der Stadt.

Berlins Klimaschutzziele und Strategien zur Klimaanpassung

Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Umweltschädliche Emissionen sollen demnach um mindestens 85 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 gesenkt werden. Der dazugehörige Fahrplan ist das 2018 beschlossene „Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030“.

Für die Anpassung der Stadt an den Klimawandel hat Berlin darüber hinaus zwei Kernaufgaben formuliert: die städtebauliche Anpassung an urbane Hitze und Maßnahmen zur Reduzierung urbaner Überflutungen (vgl. StEP Klima KONKRET, 2016). Demnach muss eine an die steigende Hitze angepasste Stadt unter anderem die Durchlüftung und Verschattung des Stadtraums fördern und die Kühlung der Luft durch mehr Verdunstung erreichen. Eine gründerzeitliche Blockrandbebauung wie im Sanierungsgebiet ist eher hinderlich für die Durchlüftung. Aufgrund der hohen Baumasse und des geringen Grünanteils sind die Blöcke stark bioklimatisch belastet, ihre Höfe bilden zum Teil Hitzeinseln.

Die zweite Herausforderung betrifft Wetterextreme wie Starkregen. Hier besteht die Gefahr, dass die in den Innenstadtbezirken befindliche Mischwasserkanalisation überflutet. Schmutz- und Regenwasser fließen dabei gemeinsam in die Kanalisation. Bei Überflutungen des Kanalsystems gelangt verschmutztes Wasser in die Oberflächengewässer wie den Neuköllner Schifffahrtskanal und führt im schlimmsten Fall zu massenhaftem Fischsterben. In Berlin wird deshalb seit einiger Zeit mit einem umfassenden Sanierungsprogramm das Kanalsystem aus- und umgebaut. Weitreichendes Ziel ist es, Niederschlagswasser gar nicht erst in die Kanalisation gelangen zu lassen, sondern dezentral, das heißt vor Ort, zu versickern.

Modelle der dezentralen Entwässerung: die Versickerungsmulde (umgesetzt am Weigandufer) und die Kastenrigole (geplante Umsetzung am Karl-Marx-Platz)

Lokale Planungsinstrumente

Lokale Regelwerke, mit denen unter anderem auch Ziele des Naturschutzes umgesetzt werden können, sind Bebauungspläne. Diese werden in den Bezirken aufgestellt und als Rechtsverordnung festgesetzt. Darin können beispielsweise naturhaushaltswirksame Flächen, also etwa Vegetationsflächen, grundstücksbezogen festgelegt werden. Im dicht bebauten Nord-Neukölln sind aber vor allem die bezirklichen Leitlinien für die Beurteilung von Bauvorhaben der Nachverdichtung (Dachgeschossausbau, Lückenschließung, Aufstockung) wichtig. Diese werden angewendet, wenn Vorhaben das planungsrechtlich erlaubte Maß überschreiten. Bei diesen muss ein sogenannter Biotopflächenfaktor (BFF) erreicht werden. Dies trifft auf die meisten Bauvorhaben zu. Der BFF legt fest, welcher Mindestanteil der Flächen auf dem Baugrundstück für den Naturhaushalt wirksam sein muss. Das können bepflanzte Flächen, Flächen für Versickerung und Verdunstung, aber auch Fassaden- und Dachbegrünungen sein.

Pflege der Bäume und Pflanzen

Stadtbäume und -sträucher spielen eine wichtige Rolle, um das Klima in der Stadt zu verbessern. Sie spenden Schatten, verdunsten Wasser und kühlen ihr Umfeld. Doch sie haben es schwer – nicht nur durch Dürre und Hitze. Die meist hochverdichteten Tragschichten der Straßen lassen oft nicht mehr als einen Meter Tiefe für die Wurzeln zu. Das städtische Leben und der Verkehr führen zudem zu einer starken Verdichtung des Erdreichs. Hunde-Urin und Müll führen zu weiteren Schäden. Viele Straßenbäume mussten in den vergangenen Jahren gefällt werden. Aufgrund knapper Finanzmittel konnte ein Teil davon noch nicht nachgepflanzt werden. Die „Aufzucht“ eines neuen Baums kostet Pflege, für die in den Grünflächenämtern nicht genug Geld und Personal zur Verfügung steht. Gleiches gilt leider zunehmend auch für die Pflege der innerstädtischen Grünflächen.

Baumneupflanzungen an der Innstraße (© Bergsee, blau)

Städtebauförderung und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße / Sonnenallee

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, das Mittel der Städtebauförderung für die Bundesländer bereitstellt, hat zu Beginn des Jahres die Förderziele neu gefasst: Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Anpassung an den Klimawandel werden nun als Querschnittsziele in allen Förderprogrammen berücksichtigt. Für das Sanierungsgebiet gibt es kein eigenes Maßnahmenkonzept für den Klimaschutz. Der Grund: mit der städtebaulichen Sanierung und den besonderen Genehmigungsvorbehalten sollen vor allem gravierende Missstände und Mängel beseitigt werden, die so nur in diesem Gebiet bestehen. Klimaschutzmaßnahmen sind aber nicht nur im Sanierungsgebiet, also lokal begrenzt, sondern in der gesamten Innenstadt notwendig, um wirken zu können. Es ist noch zu untersuchen, ob künftig Anpassungen der Sanierungsziele im Sinne des Klimaschutzes möglich sind.

Dennoch sind natürlich auch bei den Maßnahmen im Sanierungsgebiet Klimaschutzaspekte zu beachten und die Klimaschutzstrategien zu fördern. Insbesondere umweltfreundliche Mobilitätslösungen werden gefördert. Am besten sichtbar wird das im durchgängig fahrradfreundlichen Umbau der Straßen. Zudem werden die Grün- und Wegeflächen entlang des Neuköllner Schifffahrtskanals qualifiziert. Ziel ist es, diese wichtige Infrastruktur für die Bedürfnisse der gewachsenen Bevölkerung auch funktional zu verbessern. Allerdings wurde hier in den vergangenen Monaten auch ein Dilemma deutlich: für den Umbau des Weigandufers mussten die geltenden Berliner Regenwasserbestimmungen, besonders die des Regelwerks „Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben in Berlin“, umgesetzt werden, da neue befestigte Gehwege am Kanalufer angelegt wurden. Es war unter anderem nötig, bestehende Vegetation zu roden, um Versickerungsflächen schaffen zu können. Dies hat bekanntlich zur Entstehung der Proteste in Teilen der Bevölkerung beigetragen.

Auch Straßenumbaumaßnahmen – und das ist ein großer Teil der Sanierungsmaßnahmen – müssen auf die geltenden Entwässerungsbestimmungen Rücksicht nehmen. So verfolgen die Planungen für den Karl-Marx-Platz mit einem neuen Entwässerungssystem das Ziel der dezentralen Entwässerung. Sanierungsziel ist es zudem von Beginn an, möglichst viele Hofflächen in Blockinnenbereichen zu entsiegeln und zu begrünen. Hier ist man allerdings stark auf die Mitwirkung der Eigentümerinnen und Eigentümer angewiesen. Anders verhält sich dies bei Nachverdichtungen. Hier stellt die Einhaltung der Biotopflächenfaktoren (s. o.) ebenso ein sanierungsrechtliches Genehmigungskriterium dar wie die Verbesserung der Wohnbedingungen auf dem Grundstück. Das bezieht sich z. B. auf grüne Hofgestaltungen, benutzerfreundliche Fahrradabstellplätze und die Beseitigung von Autostellplätzen in Höfen. Nachverdichtung mit Wohnbebauung soll vor allem über Dachgeschossausbauten erfolgen, denn freies Bauland gibt es kaum. Grundsätzlich gilt: wenn im Sanierungsgebiet auf der bestehenden Fläche insgesamt mehr Menschen wohnen, wird die Qualifizierung des öffentlichen Raums immer wichtiger – nicht nur in Bezug auf eine Anpassung an den Klimawandel, sondern auch um die Verkehrs-, Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Menschen zu erfüllen.

Imkern im Permakulturgarten des Café Botanico in der Richardstraße (© Bergsee, blau)

Zusammenarbeit

Betrachtet man die vielfältigen Herausforderungen, die die Stadt im Klimawandel vorausschauend zu bewältigen und zu beplanen hat – dieser Artikel kann dabei nur ein Schlaglicht bleiben – wird deutlich, wie wichtig es ist, den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe der Politik und Verwaltung zu verankern. Umweltpolitik verfolgt die Prinzipien der Nachhaltigkeit, um die überbordende Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen zu begrenzen. Stadtplanung ist aber darüber hinaus Interessenausgleich, der im Baugesetzbuch in der notwendigen „planerischen Abwägung“ verankert ist. Darin stehen ökologische Aspekte neben ökonomischen, kulturellen und sozialen Belangen als gleichrangige Ziele – wenn auch mancher im Klimaschutz eine nicht verhandelbare Voraussetzung für alle wichtigen (Planungs-) Entscheidungen sieht.

Es zeigt sich: eine integrierte, das heißt ressortübergreifende Betrachtung und Zusammenarbeit wird für die gerechte Abwägung der einzelnen Interessen auch im Sinne des Klimaschutzes immer wichtiger. Klimaschutz und Klimaanpassung sind als allgemeine Ziele leicht formuliert. In der konkreten Umsetzung müssen jedoch vielschichtige Aufgaben bewältigt werden, die hohe Ansprüche an das vernetzte Denken stellen. Hier bleibt auch auf struktureller Ebene noch viel zu tun.

Stephanie Otto

Ansprechpartner

Bezirksamt Neukölln

Stadtentwicklungsamt

Fachbereich Stadtplanung

Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin

Tel.: 030 – 90 239 2153

stadtplanung(at)bezirksamt-neukoelln.de

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen IV C 32

Anke Heutling

Württembergische Straße 6-7, 10707 Berlin

Tel.: 030 – 90 173 4914

anke.heutling(at)senstadt.berlin.de

BSG Brandenburgische

Stadterneuerungsgesellschaft mbH

Sanierungsbeauftragte des Landes Berlin

Karl-Marx-Straße 117 , 12043 Berlin

Tel.: 030 – 685 987 71

kms(at)bsgmbh.com

Lenkungsgruppe

der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

lenkungsgruppe(at)aktion-kms.de

Citymanagement

der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

Richardstraße 5, 12043 Berlin

Tel.: 030 – 22 197 293

cm(at)aktion-kms.de