Planungen Thomasstraße

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Planungen Thomasstraße

Ein neues Projekt für das Sanierungsgebiet

Auf den ersten Blick erscheint es zunächst nicht plausibel, dass die außerhalb liegende Thomasstraße seit Ende 2019 nun auch ein Projekt des Sanierungs- und Fördergebiets „Lebendige Zentren“ Karl-Marx-Straße / Sonnenallee ist. Die Begründung ist jedoch schnell gefunden, wenn man sich noch einmal die Sanierungsziele anschaut: als Bindeglied zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße stellt die Thomasstraße eine wichtige Wegeverbindung in das Sanierungsgebiet dar.

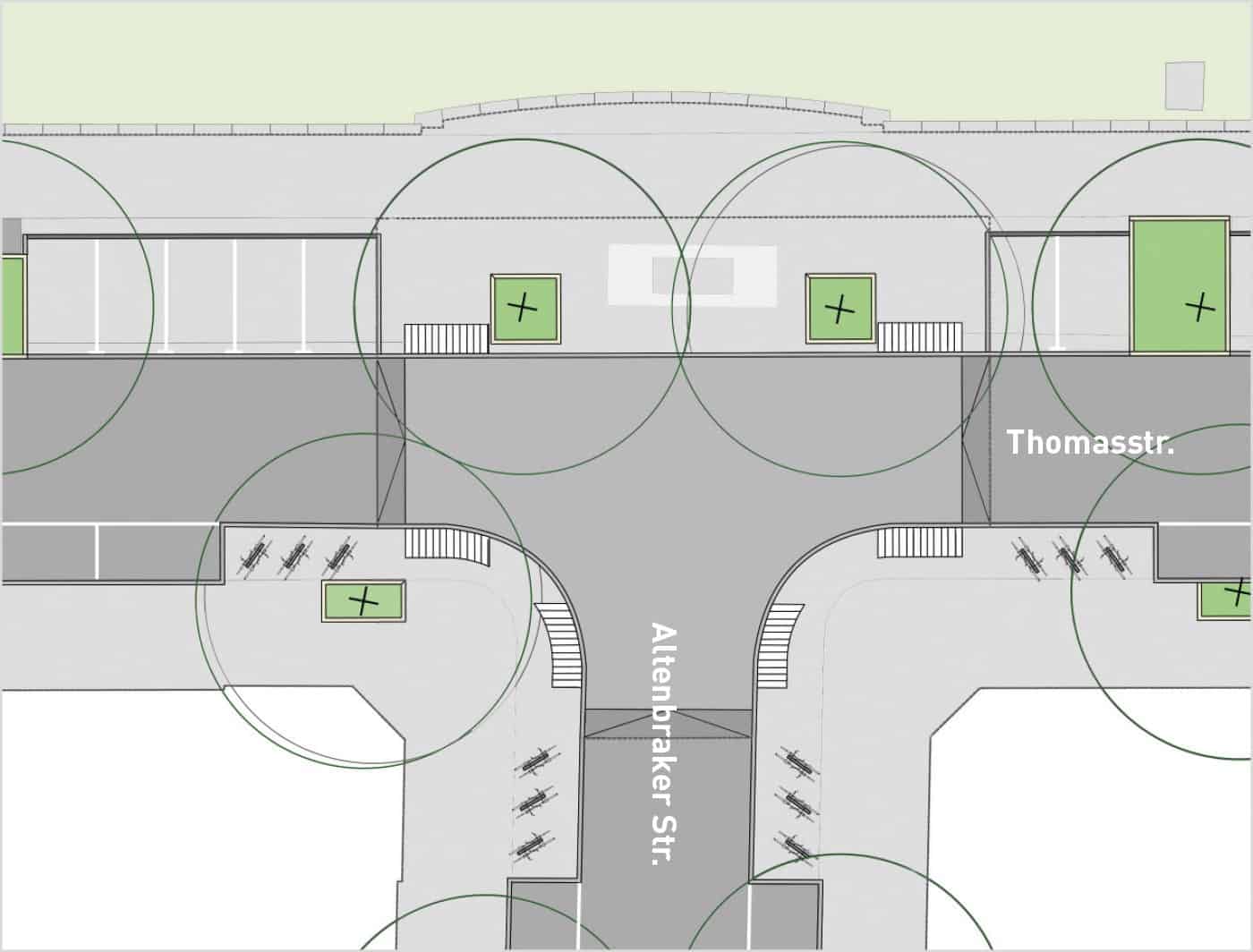

In der Thomasstraße sollen die Kreuzungsbereiche für den Fuß- und Radverkehr sicherer werden (© Bergsee, blau)

Gleichzeitig ist die Thomasstraße ein Teilstück der sogenannten „20 grünen Hauptwege“ Berlins und verknüpft beispielsweise das Sanierungsgebiet mit den für Neukölln so wichtigen Parkanlagen und Naherholungsgebieten wie der Thomashöhe oder dem Tempelhofer Feld.

Entsprechend der Programmatik der „grünen Wege“ soll die Thomasstraße nicht komplett saniert und umgebaut werden; die Aufteilung des Straßenraums in beidseitige Gehwege, Fahrbahn und Stellplätze wird weitgehend beibehalten. Vielmehr geht es um eine Verbesserung der Barrierefreiheit und Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich. Dazu gehören Maßnahmen wie der Umbau der Knotenpunkte Altenbraker Straße, Ilsestraße sowie Selkestraße durch sogenannte Gehwegvorstreckungen. Für eine bessere Übersicht der Kreuzungsbereiche für den Fußverkehr werden dort die Stellplätze reduziert. Eine sogenannte Anrampung vor den Kreuzungen und ein Belagswechsel sollen zum Einhalten des bereits vorgeschriebenen Tempos von 30 km/h in der Thomasstraße beitragen. Weiterhin sind zusätzliche Baumpflanzungen und eine neue Beleuchtung auf der Nordseite der Straße geplant.

Sicherere Überwege an der Hermannstraße mit Ampelanlage und Radstreifen

Der Verkehr wird beruhigt und das Überqueren der Straße erleichtert

Um einen sicheren Übergang zum Tempelhofer Feld zu schaffen, wird die Kreuzung Thomasstraße / Hermannstraße mit Radstreifen und Fußgängerüberwegen inklusive Ampelanlage neu gestaltet. Dies wird finanziert durch das Radverkehrsprogramm der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Ursprünglich sollten die ersten Baumaßnahmen bereits 2020 starten; allerdings wird die Planung wohl noch etwas mehr Zeit benötigen. Ein Grund für die Verzögerungen ist, das die Bauvorhaben in der Thomasstraße mit der Anlage eines neuen Schulhofs der Konrad-Agahd-Schule koordiniert werden müssen – einem Projekt des Quartiersmanagement Körnerkiez. Dieser soll auf einer Teilfläche des gegenüberliegenden St. Thomas-Kirchhofs entstehen. Der künftige Weg zum neuen Schulhof quert die Thomasstraße und bedarf besonderer verkehrssichernder Maßnahmen. Bis Ende 2020 sollen nun die Planungen abgeschlossen sein. Geplanter Baubeginn des 1. Bauabschnitts zwischen Hermann- und Ilsestraße ist Frühjahr 2021.

Kerstin Schmiedeknecht, Thomas Fenske

Wie sieht der Karl-Marx-Platz der Zukunft aus?

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Wie sieht der Karl-Marx-Platz der Zukunft aus?

Planungen für die Umgestaltung werden erarbeitet

Der Karl-Marx-Platz bildet aus Richtung der Karl-Marx-Straße mit seiner markanten Dreiecksform den Auftakt zum historischen Rixdorf. Er ist begrenzt von gründerzeitlichen Wohn- und Geschäftshäusern mit vielen kleinen Fachgeschäften. Auf dem Platz findet zweimal in der Woche der beliebte „Wochenmarkt Rixdorf“ statt. Doch der Platz ist in die Jahre gekommen, ein Umbau soll im Rahmen des Sanierungsgebiets gefördert werden.

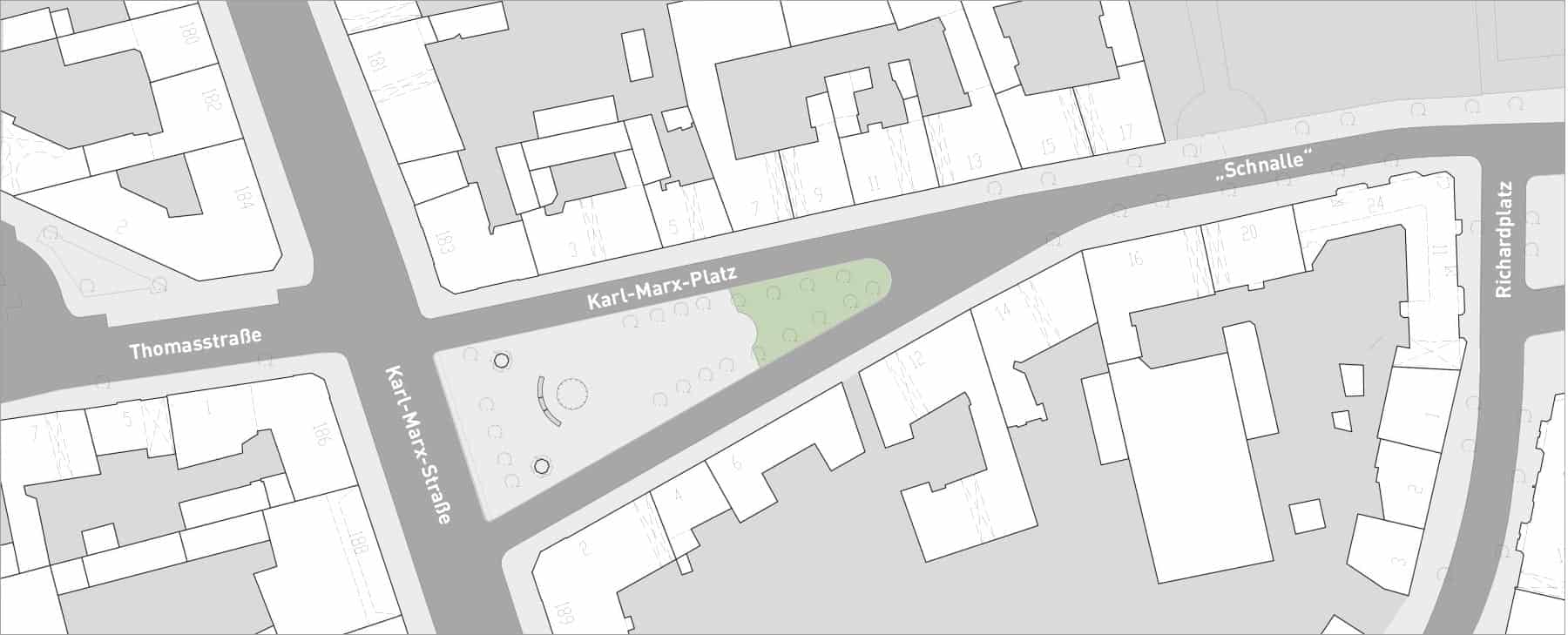

Aktuelle Situation des Karl-Marx-Platzes mit dem erweiterten Untersuchungsbereich der „Schnalle“

Der Karl-Marx-Platz zeigt heute deutliche Gestaltungs- und Funktionsmängel: schadhafte Beläge, ein nicht mehr genutzter Pavillon, eine grüne Platzspitze, die zunehmend zuwuchert und vermüllt. Besonders problematisch ist die Radwegeführung auf der Nordseite des Platzes: der Radverkehr verläuft hier nicht nur über Kopfsteinpflaster, sondern auch entgegen einer schmalen Einbahnstraße. Damit gab es Grund genug, den Karl-Marx-Platz in die Liste der zu fördernden Umbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet aufzunehmen.

Erste Entwürfe für den Karl-Marx-Platz

Öffentliche Plätze müssen vielen Ansprüchen in Bezug auf Gestaltung und Nutzung gerecht werden. So auch der Karl-Marx-Platz, dessen Umbau ab dem Jahr 2021 durch Gelder aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ gefördert werden soll. Die Umgestaltung des Karl-Marx-Platzes resultiert aus einem in 2018 erarbeiteten Gesamtkonzept zur Verkehrsberuhigung in Rixdorf. Wesentliches Ziel ist, dass der Karl-Marx-Platz auf der nördlichen Platzseite künftig mit dem Rad gefahrlos passiert werden kann. Gleichzeitig soll die Aufenthaltsqualität verbessert und die Nutzung des Wochenmarkts gestärkt werden.

Ein erster Entwurfsvorschlag wurde im Oktober 2019 durch das vom Straßen- und Grünflächenamt Neukölln beauftragte Verkehrsplanungsbüro LOPP Ingenieure im Rahmen einer gut besuchten Informationsveranstaltung im Rathaus Neukölln vorgestellt. Die präsentierten Entwürfe sahen zwei Schwerpunkte vor. Zum einen soll die Platzoberfläche erneuert und an die Anforderungen der Marktnutzung angepasst werden. Dazu zählt auch, dass die „grüne Spitze“ zugunsten einer Erweiterung der Marktfläche umgestaltet wird. Zum anderen soll an der nördlichen Platzgrenze eine asphaltierte Fahrradspur für den Fahrradverkehr von der Karl-Marx-Straße in Richtung Richardplatz entstehen. Zudem wird die Fahrbahn auf der nördlichen Seite asphaltiert, sodass auch der Fahrradverkehr in der Gegenrichtung gestärkt wird. Die Präsentation zu dem Entwurfsvorschlag kann unter kms-sonne.mmserver.org/projekte/karl-marx-platz angesehen werden.

Auf der Informationsveranstaltung wurden diese Vorschläge größtenteils begrüßt. Darüber hinaus wurden aus dem Publikum weitere Planungs- und Gestaltungsideen vorgeschlagen. Dazu gehören vor allem die Wünsche, den Durchgangsverkehr durch die Schließung der sogenannten „Schnalle“ (der Verengung im Straßenraum zwischen Karl-Marx-Platz und Richardplatz) zu reduzieren, die Radwegeführung in Richtung Richardplatz zu verbessern und die Aufenthaltsqualität zu steigern, indem die Anzahl der Kfz-Stellplätze verringert sowie die südliche Fahrbahn des Platzes in das Gestaltungskonzept einbezogen wird.

Die nördliche Platzseite soll künftig gefahrlos passiert werden können (© Bergsee, blau)

Die Weiterentwicklung der Planung

Die vorgeschlagenen Ideen wurden vom Straßen- und Grünflächenamt hinsichtlich ihrer Machbarkeit und der Auswirkungen auf die bisherigen Planungen bewertet. Mit den Vorschlägen ist eine deutlich umfassendere Platzgestaltung als bisher vorgesehen verbunden. Nun werden durch das beauftragte Planungsbüro drei Planungsvarianten untersucht, von denen sich zwei auf die „Schnalle“ zwischen Karl-Marx-Platz und Richardplatz sowie eine auf die südliche Fahrbahn am Karl-Marx-Platz beziehen.

- Variante 1 sieht die einseitige Schließung der „Schnalle“ mit der Anordnung eines Wendehammers auf Höhe des Grundstücks Karl-Marx-Platz 14 vor. Durch diese Variante entsteht eine Sackgasse. Die dadurch bedingten Wendemanöver des Kfz-Verkehrs (Anlieferung, BSR etc.) stehen tendenziell im Konflikt mit dem Radverkehr, da die vorgesehene Fahrradspur gekreuzt wird.

- Variante 2 sieht die beidseitige Schließung der „Schnalle“ zwischen Karl-Marx-Platz und Richardplatz vor, wobei das Durchfahrtsrecht nur für Anwohnerinnen und Anwohner, die Feuerwehr sowie Ver- und Entsorgungsbetriebe gestattet wird. Diese Variante führt zu einer kleinen „Fußgängerzone“ zwischen Karl-Marx-Platz und Richardplatz. Allerdings würde sich die Organisation des Durchfahrtsrechts sehr komplex darstellen. Die Einrichtung automatischer Senkpoller ist sehr kostenintensiv und wartungsanfällig, die alternative Installation abschließbarer Klapp-Pfosten ist ebenfalls abstimmungsintensiv und fehleranfällig.

Beide Varianten hätten zudem zur Folge, dass der Binnenverkehr im Richardkiez nicht mehr über den Karl-Marx-Platz in Richtung Westen bzw. Süden abfließen könnte, sondern über Richardstraße – Braunschweiger Straße – Zeitzer Straße und Saalestraße verlaufen müsste.

Blick auf die sanierungsbedürftige grüne Spitze des Karl-Marx-Platzes (© Bergsee, blau)

- Variante 3 beinhaltet die umfassende Gestaltung des südlichen Bereichs des Karl-Marx-Platzes inklusive einer Verkehrsberuhigung und dem Wegfall von Kfz-Stellplätzen. Die „Schnalle“ wird wie bisher für den beidseitigen Kfz-Verkehr offen gehalten. Der südliche Straßenbereich wird an das Platzniveau und die Platzgestaltung angeglichen, sodass insgesamt eine einheitliche Gestaltung entsteht. Die südliche Fahrbahn wird mithilfe von Pollern auf 3,50 Meter begrenzt, sodass die dort aktuell vorhandenen Stellplätze entfallen und ausschließlich fließender Verkehr ermöglicht wird.

Geprüft wird darüber hinaus, die Stellplätze auf der Nordseite über sogenannte Gehwegvorstreckungen zu reduzieren sowie die verbleibenden Stellplätze zu asphaltieren, um hier eine einheitliche Oberflächengestaltung zu gewährleisten. Lieferzonen für die Gewerbetreibenden würden weiterhin berücksichtigt.

Was sind die weiteren Schritte?

Noch in diesem Jahr werden die Planungen und somit auch das zukünftige Aussehen des Karl-Marx-Platzes ein großes Stück präziser werden. Die drei Varianten werden aktuell auf ihre Machbarkeit überprüft. Die Ergebnisse der Variantenuntersuchung werden den Anwohner*innen, den Gewerbetreibenden sowie allen Interessierten dann über ein geeignetes Format ausführlich vorgestellt werden. Über den weiteren Verlauf der Planungen und das Format der Präsentation werden wir Sie unter anderem auf der Internetseite kms-sonne.mmserver.org/projekte/karl-marx-platz rechtzeitig informieren.

David Fritz, Thomas Fenske

Von Mühlen, Hohenzollern und Karl Marx

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Von Mühlen, Hohenzollern und Karl Marx

Eine kurze Chronik des Karl-Marx-Platzes

Das Stadtbild ist immer auch ein Spiegel der vielfältigen Geschichte eines Ortes. Auch am Karl-Marx-Platz werden Zeitenwenden sichtbar. Einst war er eher Übergangsraum vom deutsch-böhmischen Rixdorf zu den Mühlen am Rande der Siedlung und wurde rund 150 Jahre später zum Schauplatz des Denkmalkults um Kaiser Wilhelm I. Nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs erfolgte 1950 die Umbenennung von Hohenzollern- zu Karl-Marx-Platz. Eine kurze politische Parteienkonstellation hatte dies wie auch schon bei der Karl-Marx-Straße ermöglicht. In den 1960er Jahren war der Platz trister Stadtraum der autogerechten Stadt und wurde ab den 1980er Jahren allmählich wieder umgenutzt. Nun soll er wieder zu einem Ort werden, der einem angenehmen Aufenthalt und umweltfreundlichem Verkehr den Vorrang einräumt.

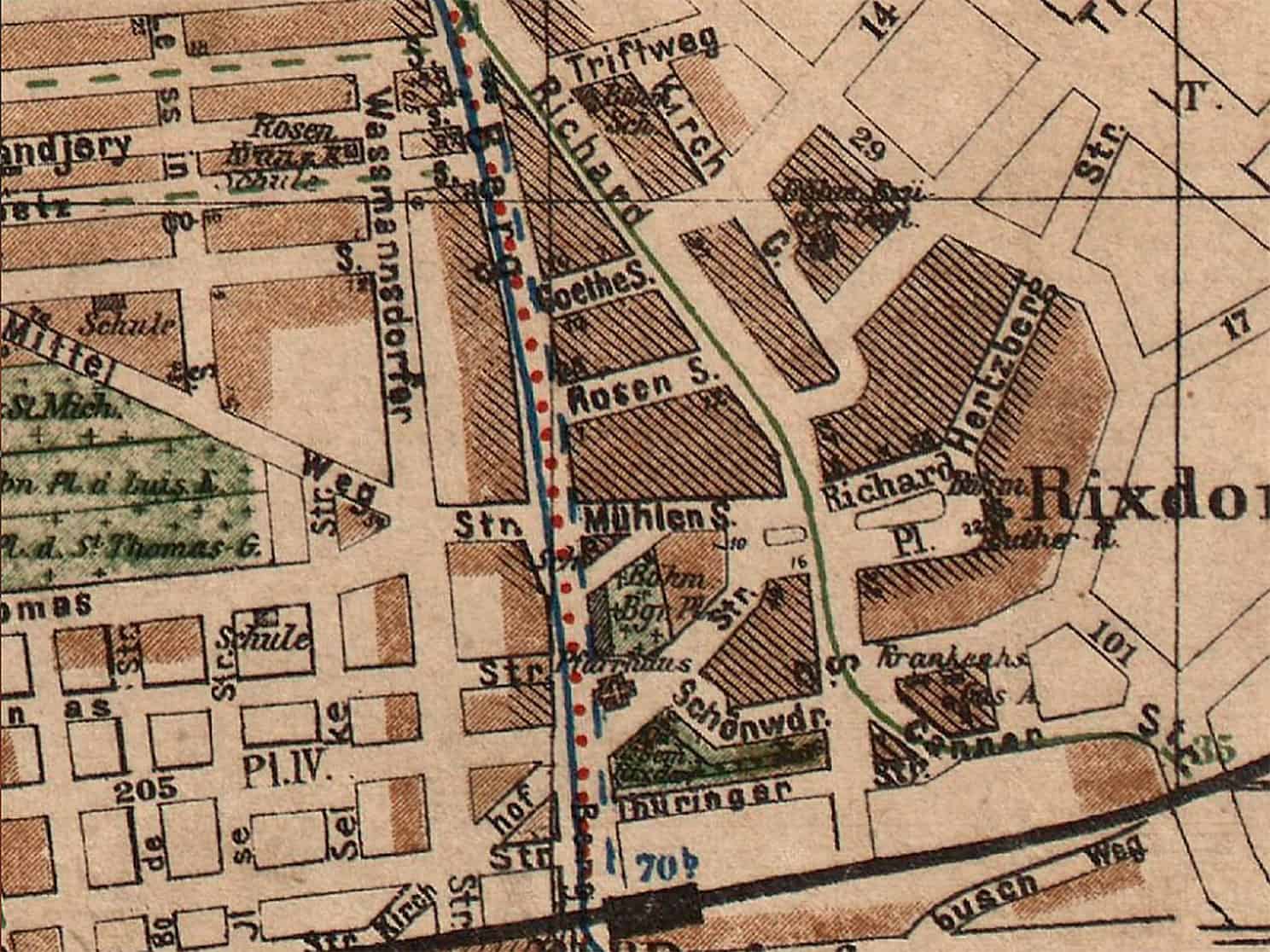

Hohenzollernplatz mit Reiterstandbild Wilhelm I., nach 1902 (© Museum Neukölln)

Der Blick auf die Doppelplatzanlage Richardplatz/ Karl-Marx-Platz verwundert zunächst. Beide Plätze grenzen aneinander: der Karl-Marx-Platz verengt sich in Richtung Osten und führt zum historischen Kern Rixdorfs, dem Richardplatz. Hier ist der Karl-Marx-Platz jedoch mehr Straße als Platz. Vom großstädtischen Leben an der Karl-Marx-Straße fühlt man sich an dieser Stelle reingezogen in die fast dörfliche Welt dahinter. Der historische Straßengrundriss hat sich bis heute nicht wesentlich verändert. Der Karl-Marx-Platz hieß bis 1902 Mühlenstraße. Während man über die „nördliche Mühlenstraße“ über die Bergstraße (heute Karl-Marx-Straße) zum Grünen Weg (heute Thomasstraße) gelangte, führte die „südliche Mühlenstraße“ zum damaligen Mühlenberg zwischen der heutigen Jonas- und Thomasstraße. Hier befanden sich seit 1737 und 1744 die deutsche und die böhmische Mühle. 1737 hatte der preußische König Friedrich Wilhelm I. das Rixdorfer Schulzengut erworben, um hier böhmische Glaubensflüchtlinge anzusiedeln. Seither gab es zwei getrennte Siedlungen: „Deutsch-Rixdorf“ und „Böhmisch-Rixdorf“ – letztere mit eigener Verwaltung, Gerichtsbarkeit, eigenen Gottesdiensten und seit 1764 auch mit eigener Mühle. Beide Mühlen wurden 1888 abgerissen.

Im Stadtplan von 1900 ist die mit dem Schulhaus bebaute Fläche zwischen den Straßenzweigen der Mühlenstraße noch erkennbar (© Landesbibliothek Berlin)

Anfang des 19. Jahrhunderts waren die deutschen Schulverhältnisse noch immer sehr schlecht. Rixdorf benötigte dringend ein neues Schulhaus, musste die Kosten allerdings ohne Unterstützung des preußischen Königs tragen. 1840 wurde es zwischen den beiden Straßenzweigen der Mühlenstraße, also mitten auf dem heutigen Karl-Marx-Platz, feierlich eingeweiht. 1900 wurde es schon wieder abgerissen. Ein Grund dafür war wahrscheinlich, dass aus der Mühlenstraße ein neuer Schmuckplatz mit Namen „Hohenzollernplatz“ entstehen sollte. Nachdem Kaiser Wilhelm I. 1888 gestorben war, sahen viele deutsche Gemeinden es als ihre „vaterländische Pflicht“ an, diesem Kaiser ein Denkmal zu setzen. Für die Platzanlage hatte dies weitreichende Folgen: 1902 wurde mit viel ehrenamtlicher und euphorischer Unterstützung aus der Bevölkerung das Denkmal errichtet und eingeweiht. Obwohl nach dem 1. Weltkrieg die Monarchie abgeschafft wurde und der Kaiser nach Holland ins Exil flüchten musste, stand das Denkmal noch bis 1944 an seinem Platz. Auch die in Neukölln in den 1920er Jahren regierenden Sozialdemokraten schafften es aus rechtlichen Gründen nicht, sich des Denkmals früher zu entledigen. Eine Bepflanzung mit Efeu sollte es zumindest verstecken. Die Nationalsozialisten schmolzen das Denkmal 1944 dann zu Kriegszwecken ein

Der Platz in den späten 1940er Jahren (© Museum Neukölln)

Als Folge des 2. Weltkriegs standen auf den Grundstücken Hohenzollernplatz 19, 21 und 23 größtenteils nur noch Ruinen, die Anfang der 1960er Jahre abgetragen wurden. Bis in die 1980er Jahre hatte der 1950 umbenannte Karl-Marx-Platz dann eher eine unspektakuläre Funktion: er bot Raum für Parkplätze, eine Imbissbude und Telefonzellen, war also von einem attraktiven öffentlichen Raum im heutigen Sinne weit entfernt.

1972 rückte der Karl-Marx-Platz in den Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung. Joseph Beuys kehrte nach einer 1. Mai-Demonstration den Platz mit einem Besen mit roten Borsten, um den dort liegengebliebenen Abfall aufzusammeln. Dies diente nach Auskunft des Künstlers als eine kritische Auseinandersetzung mit dem Marxismus.

Eingangstor zum Friedhof am südlichen Karl-Marx-Platz (© Bergsee, blau)

Ab Ende der 1980er Jahre kam auch im Zuge der 750-Jahr-Feier Berlins Bewegung in die Neuordnung des Platzes und seiner Umgebung. In diesem Zusammenhang wurde 1986/87 der Brunnen „Imaginäres Theater“ des Künstlers Hartmut Bonk aufgestellt. Die Freifläche der Grundstücke Karl-Marx-Platz 19, 21 und 23 blieb bestehen und wurde nach einem landschaftsarchitektonischen Entwurf zu einer Wiesenlandschaft modelliert. Dahinter, von der Richardstraße aus zugänglich, liegt der Comeniusgarten. Von hier aus führt der symbolisch gestaltete „Lebensweg“ des Philosophen Comenius auch über den Karl-Marx-Platz zum südlich des Platzes gelegenen Eingangstor des „Böhmischen Gottesackers“ – dem Friedhof, der 1751 als Begräbnisstätte der eingewanderten Böhmen angelegt wurde.

Die geplante Umgestaltung des Platzes ab 2021, die die Menschen künftig noch mehr zum Verweilen einlädt und die Bedingungen für den Radverkehr deutlich verbessert, wird nun wieder eine kleine Zeitenwende markieren.

Stephanie Otto

Die Planungen für den Wildenbruchplatz gehen weiter

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Die Planungen für den

Wildenbruchplatz gehen weiter

Teilbereiche der Grünfläche werden neu gestaltet

Der Wildenbruchplatz bildet den letzten Bauabschnitt der Neugestaltung der Uferbereiche am Neuköllner Schifffahrtskanal zwischen Lohmühlen- und Elsenbrücke. Nachdem in der Parkanlage bis 2018 bereits der Spielplatz sowie die Gehwege erneuert wurden, konzentrieren sich die Maßnahmen jetzt auf die Rand- und Eingangsbereiche sowie den nordwestlichen Bereich mit der Terrasse und der Pergola an der Wildenbruchstraße. Nach einer umfangreichen Beteiligung werden nun die konkreten Entwurfspläne erarbeitet.

Der Bereich um den Brunnen und die Pergola am Wildenbruchplatz soll neugestaltet werden (© Bergsee, blau)

Umfangreiche Beteiligung der Anwohnenden

Die ersten Vorentwürfe wurden bereits 2017 öffentlich vorgestellt und erörtert (siehe Karlson 5). Nach Abschluss der Planungen für das Weigandufer wurden im letzten Jahr die Planungen für den Wildenbruchplatz wieder aufgenommen und erste Variantenentwürfe auf der öffentlichen Sitzung des Beteiligungsgremiums Sonnenallee im November 2019 vorgestellt.

Im Januar fand in Anwesenheit von Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Bezirksstadtrat Jochen Biedermann schließlich eine öffentliche Veranstaltung im Guttempler-Haus statt, auf der sich mehr als 60 Besucherinnen und Besucher über den Stand der Planung informierten. Parallel wurden die Planungen auf der Webseite des Sanierungsgebiets veröffentlicht. Hinweise, Wünsche und Kritik zur geplanten Neugestaltung konnten bis Ende Januar schriftlich abgegeben werden. Eine vollständige Übersicht zu den Ergebnissen der Auswertung findet sich auf der Webseite des Sanierungsgebiets www.kms-sonne.

Eine mögliche Sanierung der Pergola wird zurzeit geprüft (© Bergsee, blau)

Erkenntnisse für die weitere Planung

Alle eingegangenen Meinungsäußerungen und Vorschläge zur Planung wurden durch das Straßen- und Grünflächenamt ausgewertet. Dabei wurde jeder einzelne Hinweis abgewogen, auf seine Umsetzbarkeit hin fachlich geprüft und das Ergebnis schriftlich festgehalten. Mit Erfolg: zahlreiche Vorschläge und Ideen können nun in die weitere Planung eingearbeitet werden.

Im Beteiligungsverfahren ist deutlich geworden, dass viele in der Pergola mit dem Terrassenbereich an der Wildenbruchstraße ein prägendes Element des Wildenbruchplatzes sehen. So wird die Pergola nach Möglichkeit erhalten bleiben. Ein Ingenieurbüro ist beauftragt worden, die Standsicherheit der Pergola zu prüfen sowie die Kosten einer möglichen Sanierung zu ermitteln. Zahlreich geäußert wurde auch der Wunsch, den Vegetationsbestand auf dem Platz weitgehend zu sichern. Neupflanzungen sollen insekten-, vogel- und wildtierfreundliche Gehölze und Stauden sein. Dies wird in jedem Fall in die Planung einfließen.

Hingegen kann der Wunsch einiger Beteiligter, den Brunnen wieder in Betrieb zu nehmen, nicht erfüllt werden, weil die Kosten für Betrieb und Unterhaltung für den Bezirk nicht zu finanzieren sind. In die Planung aufgenommen wird aber die Anregung, die „Mühlsteine“ des ehemaligen Brunnens als Regenwasser-Vogeltränke zu erhalten. Der Bereich um die alte Brunnenanlage wird entsiegelt und als Staudenbeet gestaltet. Daher sind ursprüngliche Überlegungen hinfällig geworden, die eine künstlerische Umgestaltung dieses Bereichs mit der Durchführung eines Ideenwettbewerbs anregten (siehe Karlson 6).

Auch weitere kreative Vorschläge werden geprüft. So soll der einst durch die Parkanlage verlaufende Bach durch gestalterische Elemente nachgezeichnet werden. Fest steht hingegen schon, dass im Bereich des Spielplatzes eine zweite Tischtennisplatte aufgestellt wird. Ebenso wird es künftig einen Trinkbrunnen geben. Im Übrigen wird sichergestellt, dass in Abschnitten gebaut wird und es nicht erneut zu einer kompletten Schließung des Parks kommt.

Der neue autofreie Abschnitt der Fahrradstraße Weigandufer zwischen Inn- und Wildenbruchstraße (© Bergsee, blau)

Die Arbeiten am Weigandufer sind fast abgeschlossen

Die Baumaßnahmen am Weigandufer gehen ihrem Abschluss entgegen. Bereits Ende 2019 konnte die neue, für den Kfz-Verkehr vollständig gesperrte Fahrradstraße zwischen Inn- und Wildenbruchstraße fertiggestellt werden. Dafür wurde die ursprüngliche Fahrbahn auf vier Meter Breite zurückgebaut, der Gehweg entlang des Wildenbruchplatzes entsiegelt und als Vegetationsfläche mit der Grünanlage verbunden. Der Uferweg wurde mit vielfältigen Sitzgelegenheiten neu angelegt. An den Entwässerungsmulden wurde im Mai mit Ausbesserungsarbeiten begonnen, nach deren Abschluss nochmals zahlreiche Neupflanzungen in den Mulden und auch im Grünstreifen zum Wildenbruchpark vorgenommen werden. Die gepflanzten Stauden und Sträucher auf dem neuen Grünstreifen brauchen zwar noch ein, zwei Jahre, um sich zu entwickeln, aber die ersten Frühlingsstrahlen haben hier und da schon eine Blüte hervorgebracht. Leider wurden auch schon viele Stauden wieder zertreten, so dass nun für eine gewisse Zeit ein Zaun das Anwachsen der Pflanzen schützen wird.

Der zum Weichselplatz führende Uferweg zwischen Wildenbruch- und Fuldastraße ist ebenfalls fast fertiggestellt: Wie im Bereich des Wildenbruchparks wurden auch hier mehr als 300 neue Sträucher gepflanzt. Das historische Geländer zum Kanal wurde nach altem Vorbild erneuert. Da auch nach Einrichtung der Fahrradstraße in diesem Abschnitt immer noch viele Autos zu schnell unterwegs waren, soll nun der ursprünglich nur für die Dauer der Bauarbeiten vorgesehene Einrichtungsverkehr von der Elbe- zur Wildenbruchstraße dauerhaft beibehalten werden. Spätestens zum Jahresende werden weitere verkehrssichernde Maßnahmen abgeschlossen sein. So wird im Kreuzungsbereich Wildenbruchstraße eine neue Mittelinsel gebaut. Gegenüber der Bushaltestelle in Richtung Treptow wird ein neues „Haltestellencap“, ein zur Fahrbahn vorgestreckter Bereich des Gehwegs, mit einem Wartehäuschen eingerichtet.

Kerstin Schmiedeknecht, Alexander Tölle

Die Weserstraße wird zur Fahrradstraße

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Die Weserstraße

wird zur Fahrradstraße

Mehr Platz für den Radverkehr

Das Netz fahrradfreundlicher Straßen in Neukölln wird in den nächsten beiden Jahren durch einen weiteren wichtigen Baustein ergänzt. Die Weserstraße wird bis voraussichtlich Ende 2022 auf ihrer ganzen Länge zur Fahrradstraße ausgebaut. Nachdem der Abschnitt zwischen Kottbusser Damm und Pannierstraße bereits 2017 als Fahrradstraße ausgewiesen worden ist, wird dies nun für den verbleibenden Abschnitt bis zur Ederstraße erfolgen.

Weserstraße (© Bergsee, blau)

Der neue Abschnitt umfasst insgesamt zwei Kilometer und stellt nach Fertigstellung ein wichtiges Verbindungsstück für den Fahrradverkehr zwischen der südlichen Sonnenallee und dem Kottbusser Damm beziehungsweise dem Hermannplatz dar.

Der Ausbau zur Fahrradstraße bedeutet, dass zwischen Pannier- und Thiemannstraße die mittlere Fahrbahn auf einer Breite von 5,50 Metern für den Fahrrad- und Anliegerverkehr asphaltiert wird (der bereits asphaltierte Abschnitt bis zur Ederstraße wird baulich nicht verändert). An den Fahrbahnrändern wird die Kopfsteinpflasterung instandgesetzt, bleibt also erhalten und ist weiterhin für den parkenden Verkehr vorgesehen. Die deutlich zu schmalen und durch Wurzelschäden stark beeinträchtigten Flächen der bisherigen Radwege rechts und links der Fahrbahn werden dem Gehwegbereich zugeordnet. Hier muss auf einigen engeren Abschnitten „halb“ geparkt werden. Außerdem können nun sämtliche Baumscheiben entlang des alten Radwegs vergrößert und somit bessere Bedingungen für die Straßenbäume geschaffen werden. Die Bordsteine werden nicht versetzt.

Die Weserstraße wird anschließend wie die Straße Weigandufer als Fahrradstraße beschildert und markiert. Die gestalterische Ausführung orientiert sich dabei an der neuen „Arbeitshilfe Fahrradstraße“, die aktuell von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz überarbeitet wird. Damit entsteht für den Radverkehr eine sichere und attraktive Alternativroute zur Sonnenallee.

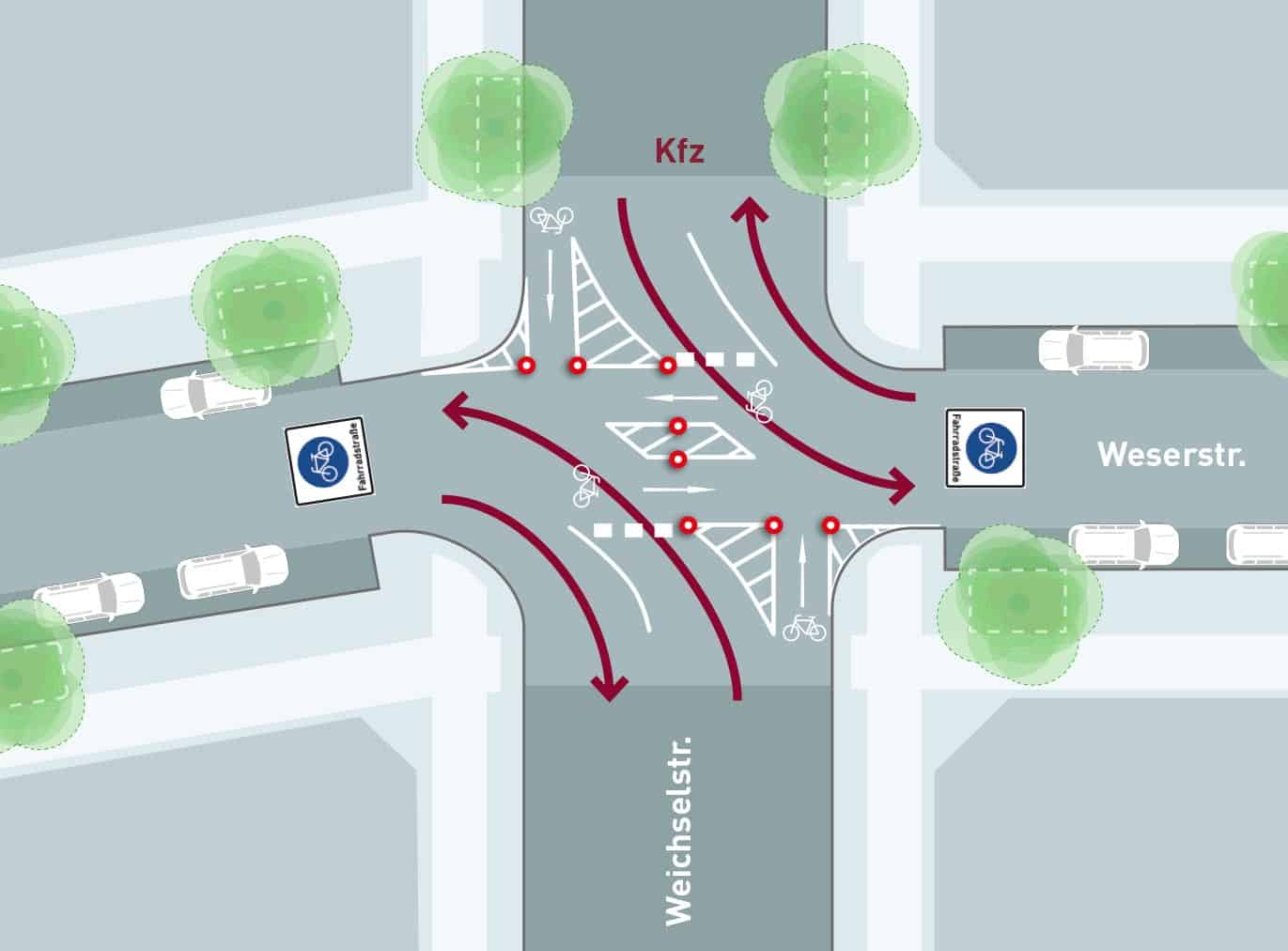

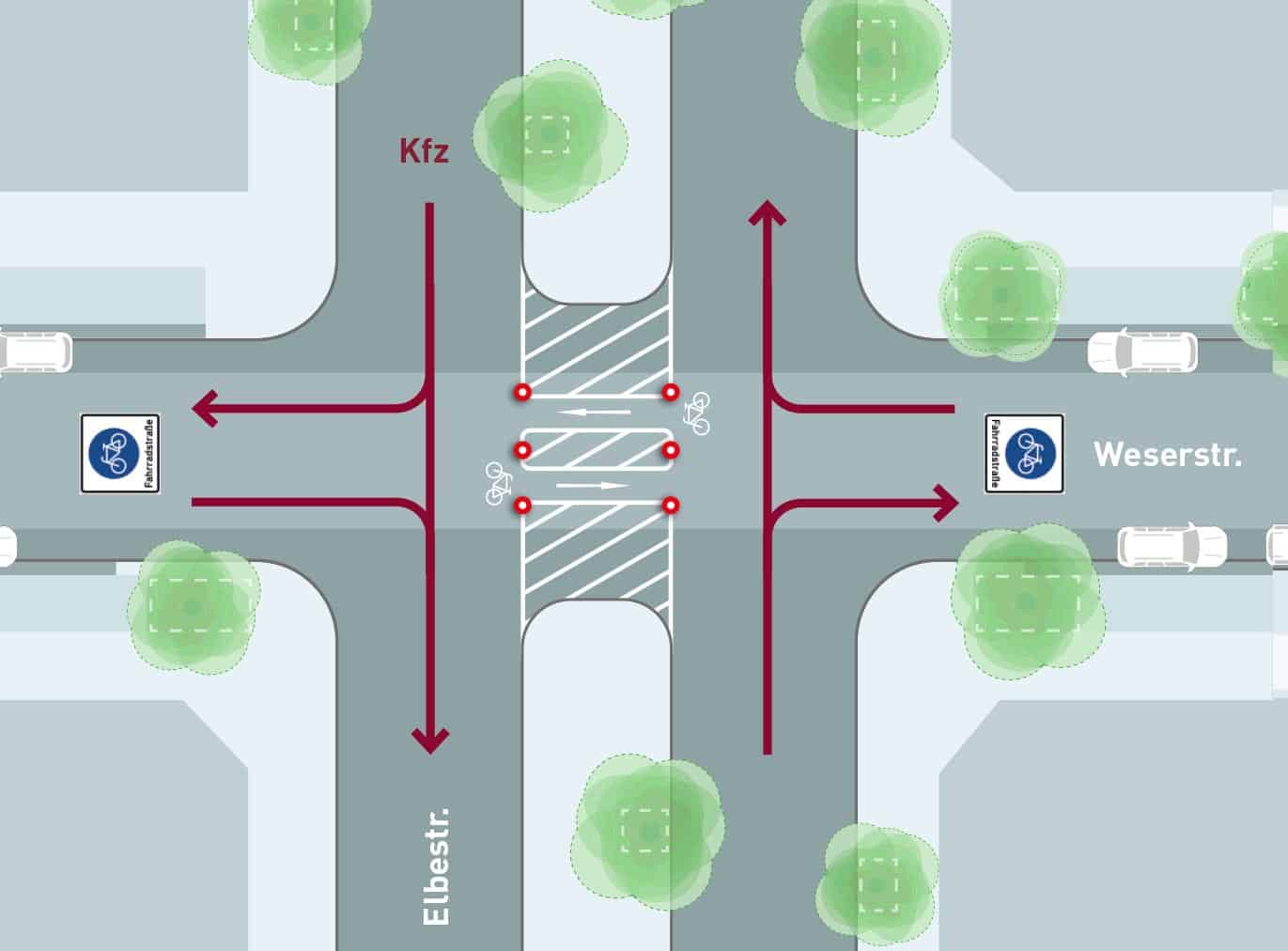

Diagonalsperren mit Pollern an den Kreuzungen Weichsel- und Roseggerstraße

Eine Quersperre an der Kreuzung Elbestraße soll ebenfalls den Kfz-Durchgangsverkehr unterbinden

Zur Entlastung der Weserstraße vom Schleichverkehr sind weitere verkehrslenkende und -beruhigende Maßnahmen geplant. Dazu zählen zwei sogenannte „Diagonalsperren“ an den Kreuzungen Weichsel- bzw. Roseggerstraße, mit denen die Kraftfahrzeuge gezwungen werden abzubiegen, und eine Quersperre an der Kreuzung Elbestraße, die den Kfz-Durchgangsverkehr unterbinden wird. Diese Kreuzungen werden in alle Richtungen somit nur vom Fuß- und Radverkehr passiert werden können. Die für die Sperrung notwendigen Poller können aber herausgenommen bzw. umgeklappt werden, um so auch die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten. Die verkehrslenkenden Maßnahmen stützen sich auf eine Verkehrszählung im Jahr 2019, in der das Fahrzeug-Aufkommen in der Weserstraße auf unterschiedlichen Abschnitten erfasst wurde. Die Verkehrszählung zeigt, dass der Radverkehr bereits jetzt in den Straßenabschnitten zwischen Pannier- und Wildenbruchstraße die häufigste Verkehrsart darstellt. Auf den Straßenabschnitten zwischen Treptower Straße und Ederstraße ist aktuell hingegen der Pkw-Verkehr die häufigste Verkehrsart.

Neben der Verkehrszählung wurden für die Durchführung der verkehrslenkenden Maßnahmen auch weitere Aspekte berücksichtigt, beispielsweise die Erreichbarkeit von Supermärkten mit Lieferfahrzeugen sowie die Praxiserfahrung der örtlichen Polizei und der Straßenverkehrsbehörde.

Hauptanliegen des Projekts ist die Verbesserung des Radverkehrs. Für diese Maßnahme erhält der Bezirk erhebliche Finanzierungsmittel von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, die das Projekt als eine der größten Radverkehrsmaßnahmen aus dem „Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds“, kurz SIWANA fördert. Aufgrund dieser Zweckbindung ist es nicht möglich, zugleich die Gehwege zu erneuern.

Die Weserstraße wird aber durch den Bau sogenannter Gehwegvorstreckungen und das Absenken der Bordsteinkanten in den Kreuzungsbereichen künftig sicherer und komfortabler überquert werden können. Auf längeren Straßenabschnitten werden zusätzliche Überquerungsmöglichkeiten geschaffen, wo heute der kurze Weg über die Straße meist durch parkende Fahrzeuge versperrt ist. Die Gehwegvorstreckungen werden im Bereich der Fahrbahn durch Markierungen gekennzeichnet. So können auch Passanten leichter gesehen werden. Um zu verhindern, dass hier dennoch falsch geparkt wird, werden rechts und links jeweils Fahrradbügel aufgestellt.

Die Maßnahmen in den Gehwegebereichen werden im Zuge der Straßenbauarbeiten durchgeführt. Sie werden aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren und Quartiere“ (vormals „Aktive Zentren“) finanziert. Die Gesamtkosten für den Umbau des rund zwei Kilometer langen Abschnitts der Weserstraße werden sich auf ungefähr 3,75 Millionen Euro belaufen.

Die Bauarbeiten werden in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt. Sobald die genaue Planung der Bauphasen fertiggestellt ist, wird darüber auf der Internetseite kms-sonne.mmserver.org berichtet. Im Rahmen des Sanierungsprozesses sind bis zum Jahr 2026 mit dem Ausbau der Elbe- und der Weichselstraße weitere Straßenumbaumaßnahmen vorgesehen. Die Vernetzung der Radinfrastruktur im Gebiet wird dabei durch die Verbindungen der Fahrradstraßen Weserstraße und Weigandufer weiter gestärkt.

David Fritz, Alexander Tölle

Neue Route für den Radverkehr

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Neue Route für den Radverkehr

Umbau der Donaustraße ist abgeschlossen

Die Donaustraße verläuft zwischen Ganghoferstraße und Reuterstraße mitten durch das Sanierungsgebiet. Die Straße wurde seit Ende 2018 umgebaut, im Frühjahr 2020 wurden die Baumaßnahmen nun abgeschlossen.

Mehr Übersicht für die Schulkinder: der umgebaute Abschnitt vor der Rixdorfer Grundschule (© Bergsee, blau)

Die Donaustraße ist Teil der innerbezirklichen Radroute zwischen dem S-Bahnhof Neukölln / Richardkiez sowie der Pannierstraße in Richtung Kreuzberg. Aus diesem Grund wurden die noch vorhandenen Kopfsteinpflasterbereiche der Fahrbahn zwischen Anzengruber- und Reuterstraße / Pannierstraße asphaltiert und in diesem Zuge auch Straßenschäden beseitigt. Durch neue Gehwegvorstreckungen an den Kreuzungen kann die Donaustraße nun besser und sicherer zu Fuß überquert werden. Darüber hinaus wurde mit dem Umbau vor der Rixdorfer Grundschule der Schulweg für die Kinder sicherer gestaltet und mehr Platz zum Aufenthalt vor der Schule geschaffen. Hier wurden auch zusätzliche Radbügel und Bänke aufgestellt.

Problematisch war zunächst, dass trotz des Umbaus viele Autos auf den neu geschaffenen Sperrflächen bzw. entlang der neu verschwenkten Fahrbahn vor der Schule parkten. Wenn sich größere Fahrzeuge begegneten, führte dies angesichts der geringen Fahrbahnbreite zum Stau. Im Sommer 2020 wird aus diesem Grund die Sperrfläche nachträglich markiert und mit zusätzlichen Pollern geschützt. Eine neue Kennzeichnung mit Halteverbotsschildern soll die Situation zusätzlich entschärfen.

Stephanie Otto

Baustelle Karl-Marx-Straße

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Baustelle Karl-Marx-Straße

Ein Gespräch über die Herausforderungen des Umbaus

Der Umbau der Karl-Marx-Straße dauert nun schon mehrere Jahre. Über sichtbare und unsichtbare Herausforderungen und Abläufe an der Baustelle sprachen wir mit dem zuständigen Projektleiter im Neuköllner Straßen- und Grünflächenamt, Boris Schmiereck.

KS: Herr Schmiereck, was sind die besonderen Herausforderungen bei der Abwicklung der Baustelle Karl-Marx-Straße?

Boris Schmiereck: Die Karl-Marx-Straße ist keine einfache Straßenbaumaßnahme, dann wären wir deutlich zügiger in der Umsetzung. Der U-Bahntunnel wird gleichzeitig saniert und alle Leitungen neu verlegt. Die Karl-Marx-Straße und damit die Baustelle sind sehr eng. Jede Fläche, die nicht für den Verkehr freigehalten werden muss, wird für die Lagerung von Baumaterialien bzw. des Abbruchmaterials benötigt. Und weil diese nicht ausreichen, müssen auch Flächen in den Nebenstraßen genutzt werden. Der U-Bahntunnel hält ohne den darüber liegenden Straßenbelag wegen der fehlenden Lastverteilung weniger Gewicht aus. Daraus folgen enge Vorgaben für die Größe z. B. der Abbruchfahrzeuge, die dort eingesetzt werden dürfen. Durch die Besonderheit der Tunnelstatik muss in kleinen Baufeldern, schachbrettartig versetzt, gearbeitet werden.

KS: Warum wurde der Bauabschnitt zwischen Fulda- und Weichselstraße zeitlich vorgezogen?

Boris Schmiereck: Schaut man sich die Planungen von 2018 an, haben wir den Umbau des mittleren Bereichs am Rathaus Neukölln zunächst übersprungen. Das bisher geltende Konzept zur Baustelleneinrichtung war nicht mehr umzusetzen, da aufgrund geänderter Richtlinien zur Abfallentsorgung nun mehr Flächen zur Lagerung des Bauschutts erforderlich sind. Grundsätzlich kann immer nur so viel Material abgebrochen werden, wie auf der Baustelle gelagert werden kann. Dieses Vorgehen hat die Baustelle sehr verlangsamt. Um nicht weiter Zeit zu verlieren, musste man für einen zügigen Baufortschritt prüfen, wo Flächen frei waren. Deshalb haben wir nun im Bereich zwischen Fulda- und Weichselstraße mit dem Umbau begonnen. Bei jeder neuen Planung muss die Verkehrslenkung einbezogen und auch die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Diese und mehr Aspekte machen eine Umplanung sehr aufwändig.

Der Umbau zwischen Anzengruber- und Erkstraße schreitet voran (© Bergsee, blau)

KS: Warum werden überhaupt seit einiger Zeit Flächen für die Lagerung des Bauschutts im Baustellenbereich benötigt?

Boris Schmiereck: Tatsächlich ist die Lagerung des Bauschutts der wesentliche Grund, warum es zu Verzögerungen gekommen ist. Eigentlich ist „nur“ die Änderung einer Richtlinie dazwischen gekommen, die in unserem Fall die Entsorgung des Abdichtungsmaterials des Tunnels betrifft. In den vorangegangenen Bauabschnitten konnte das Abbruchmaterial sofort zur Deponie gefahren werden. Dort wurde dann entschieden, wie es entsorgt wird. Jetzt darf das Abbruchmaterial erst von der Baustelle geschafft werden, wenn es durch ein Analyselabor vor Ort beprobt, im Labor untersucht und klassifiziert wurde. Beim Abbruch des Schutzbetons der Tunneldichtung kann man nicht ausschließen, dass an dem Beton Abdichtungsmaterial haften bleibt. Über einem bestimmten Grenzwert darf das Material nicht recycelt, sondern muss deponiert werden. Diese Vorgaben führen zu einem zusätzlichen zeitlichen und räumlichen Aufwand.

KS: Wie arbeiten Sie mit den verschiedenen Leitungsunternehmen zusammen?

Boris Schmiereck: Da alle Leitungen neu verlegt werden, arbeiten viele verschiedene Leitungsbetriebe an der Baustelle mit. Jeder benötigt dafür andere Fachleute, denn die fachlichen Anforderungen sind jeweils höchst unterschiedlich. Z. B. kann die Verlegung von Elektroleitungen nicht durch einen Fachbetrieb für Abwasserentsorgungsleitungen übernommen werden und umgekehrt.

Die einzelnen Verlegungsarbeiten werden in einem Bauzeitenplan miteinander abgestimmt, auf den die Firmen ihre Planung ausrichten. Wenn es dann bei dem einen z. B. etwas schneller geht, kann der andere aber nicht einfach ad hoc seine Maßnahmen früher anfangen. Keiner steht allzeit bereit.

KS: Können Sie uns beschreiben, welche praktischen Auswirkungen es hat, wenn unerwartete Dinge auf der Baustelle auftreten?

Boris Schmiereck: Sobald eine Firma eine Besonderheit feststellt, meldet sie es der Projektsteuerung. Mögliche Verzögerungen müssen dann mit dem „Nachfolger“ auf der Baustelle geklärt werden. Manchmal stoßen die Unternehmen z. B. auf Leitungen, die nicht in den Bestandsunterlagen eingezeichnet sind. Dann muss zunächst geklärt werden, wem diese gehören und ob diese genutzt werden oder tot sind.

Beim Rückbau wurden auch schon unbekannte Hohlräume unter der Straße festgestellt. Hier musste herausgefunden werden, ob diese vielleicht durch Schäden in der Abwasserleitung verursacht wurden. Als Bauleiter für den Straßenneubau muss ich mich dann mit meinem Fachkollegen in der Straßenunterhaltung in Verbindung setzen. Eventuell kann dann mit Suchschlitzen das Problem untersucht und geklärt werden. Die große Aufgabe besteht für uns deshalb darin, für die einzelnen Aufgaben ausreichende Zeitfenster vorzugeben, um nicht bei jeder unerwarteten Entwicklung die Zeitpläne anpassen zu müssen. Die Zeitplanung muss aber auch Dinge wie Heizperioden bedenken. Die Fernwärmeleitungen können nur im Sommer bzw. außerhalb der Heizperiode erneuert werden. Das lässt sich nicht verschieben, sonst kann man erst im folgenden Jahr weiterarbeiten.

KS: Herr Schmiereck, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Interview: Stephanie Otto

Was ist geplant?

Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.

Stand Juni 2020

Was ist geplant?

Aktuelle Vorhaben im Sanierungsgebiet

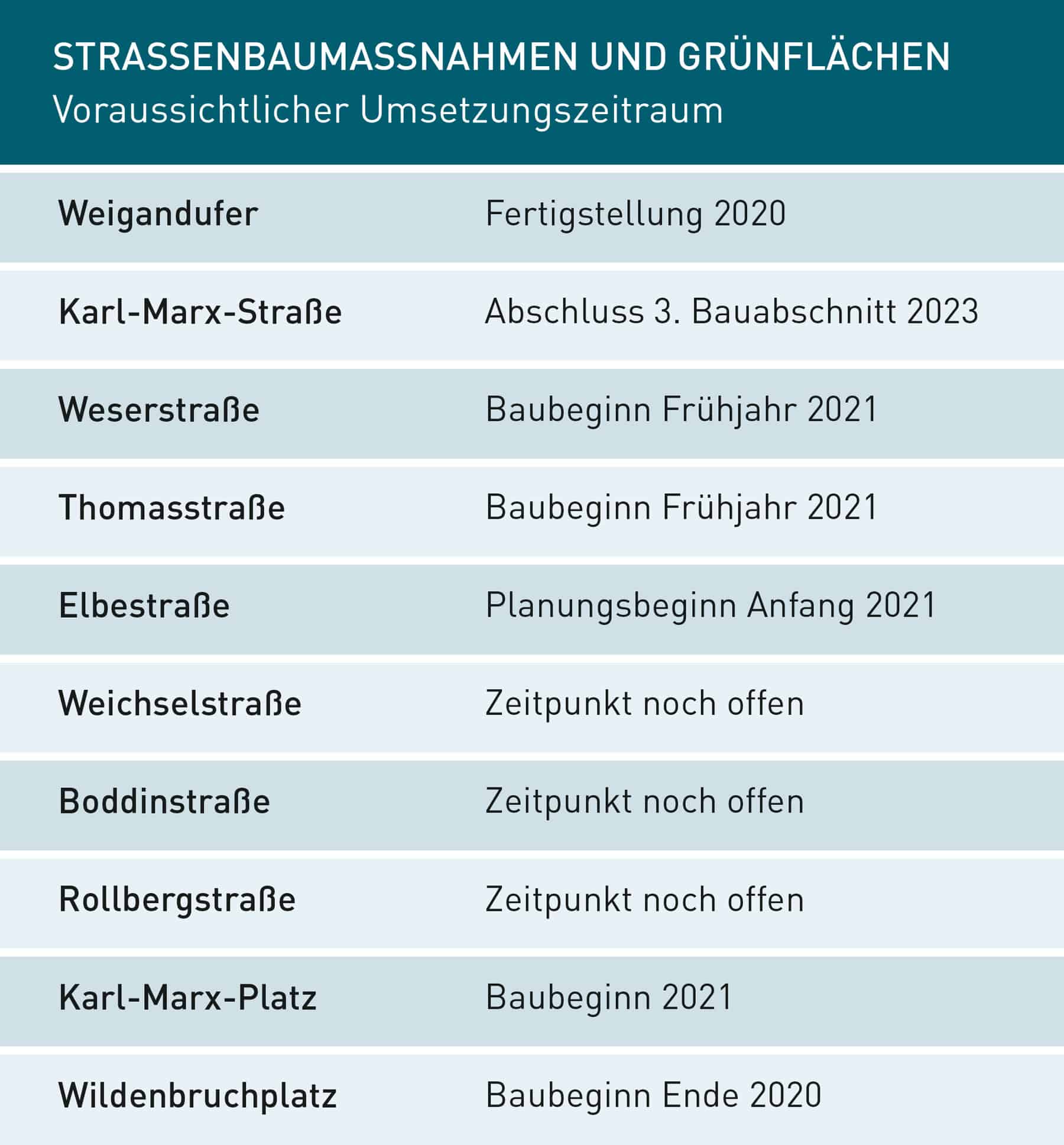

Seit 2009 werden Maßnahmen im Fördergebiet Karl-Marx-Straße, seit 2011 auch im Gebietsteil Sonnenallee durch Mittel der Städtebauförderung unterstützt. Bis voraussichtlich 2026 können noch Projekte zur Förderung angemeldet werden. Rund die Hälfte des Weges ist geschafft.

Im Kosten- und Finanzierungsplan sind für die investiven Sanierungsvorhaben rund 82 Millionen Euro eingeplant. Davon wurden bis Ende 2019 bereits 32 Millionen Euro in Projekte zur Erneuerung und Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur investiert. Viele positive Veränderungen sind deutlich sichtbar wie am fertig umgebauten Alfred-Scholz-Platz oder am Weichsel- und Lohmühlenplatz. Andere Orte befinden sich noch im Umbruch, wie z. B. das ehemalige Kindl-Areal. Aber es gibt im Sanierungsgebiet auch noch viele „Baustellen“. Die größte und anspruchsvollste ist der Umbau der Karl-Marx-Straße, der jetzt in seinem dritten Bauabschnitt angekommen ist. Doch es bleibt noch viel zu tun. Die Projekte der kommenden Zeit stellen wir Ihnen nachfolgend kurz vor. Detaillierte Projektbeschreibungen finden Sie hier im Karlson und unter kms-sonne.mmserver.org.

Beim fahrradgerechten Ausbau der Straßen nimmt der Bezirk Neukölln auch mit den Maßnahmen im Sanierungsgebiet berlinweit eine Vorreiterrolle ein. Die Fahrradstraße am Weigandufer wird demnächst fertiggestellt und ist auf dem bereits umgestalteten und autofreien Abschnitt zwischen Inn- und Wildenbruchstraße schon jetzt eine viel genutzte Verbindung. Die Donaustraße wurde in diesem Jahr fertig umgebaut und bietet nun eine gute Umfahrung des Baustellenbereichs der Karl-Marx-Straße. Die Karl-Marx-Straße selbst wird mit Fahrradstreifen und streckenweise einer Protected Bike Lane für den Fahrradverkehr ebenfalls attraktiver. Mit dem Ausbau zur Fahrradstraße wird auch die Weserstraße fahrradfreundlicher; hier steht die Planung kurz vor dem Abschluss. Auch für die Thomasstraße liegen bereits Planungen vor, die in diesem Jahr konkretisiert werden. Die Planungen für die Umgestaltung der Elbestraße beginnen voraussichtlich 2021. Hiermit wird zugleich eine wichtige Quervernetzung der Fahrradinfrastruktur geschaffen. Perspektivisch sollen auch die Weichsel-, Boddin- und Rollbergstraße als bedeutende Nebenstraßen der Karl-Marx-Straße im Rahmen der Sanierung erneuert werden. Der Umbau des Karl-Marx-Platzes ist derzeit in der Planungs- und Beteiligungsphase, während die Planungen für die noch nicht erneuerten Bereiche des Wildenbruchplatzes vor dem Abschluss stehen.

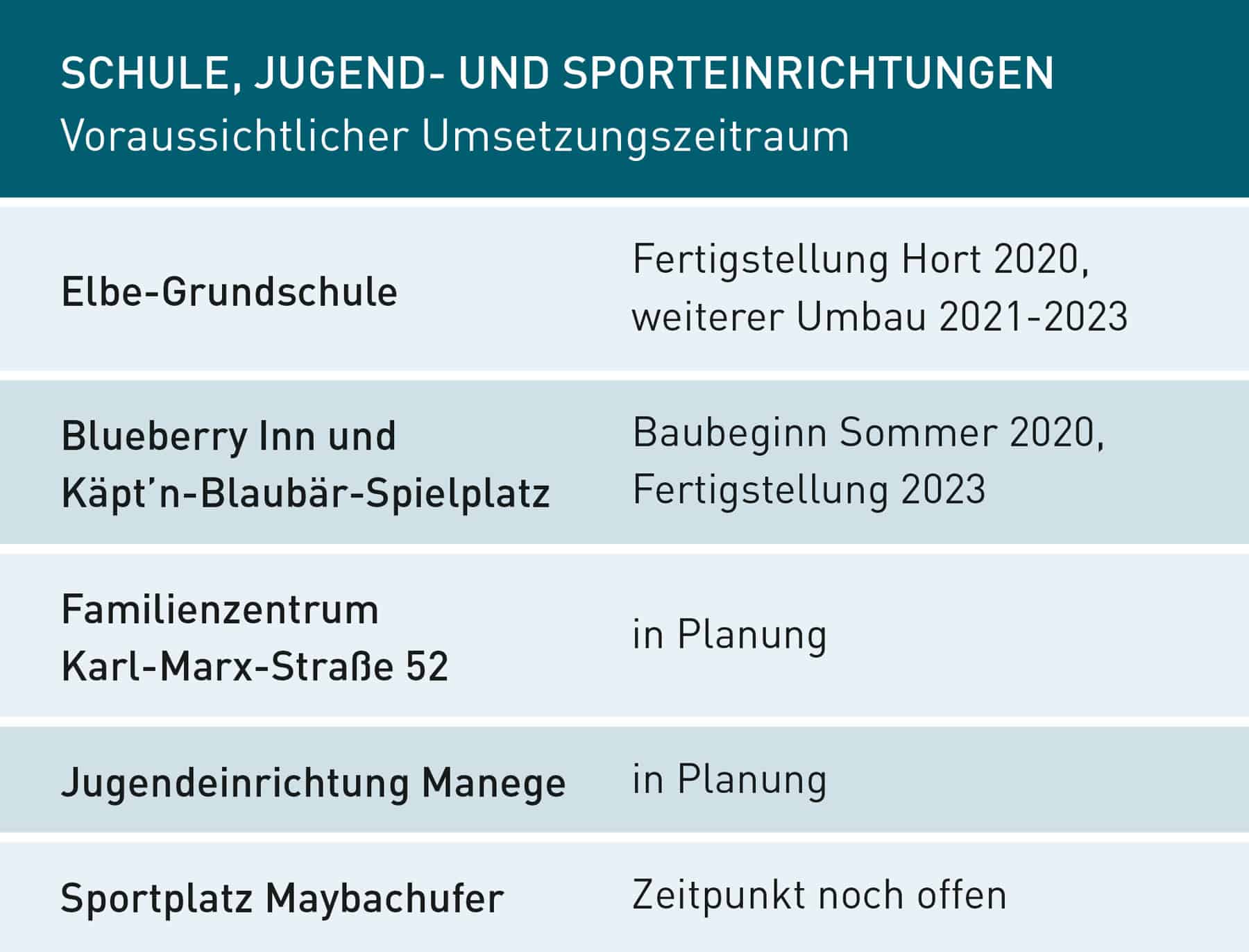

Neben den Straßenbaumaßnahmen wird auch die soziale Infrastruktur im Gebiet verbessert. Dazu gehört die Sanierung und Erweiterung der Elbe-Grundschule. Ihr neues Mehrzweckgebäude soll Anfang 2021 eröffnet werden. In Kürze beginnen die Bauarbeiten für den Neubau der Kinder- und Jugendeinrichtungen Blueberry Inn. Nach seiner Fertigstellung soll in der Nachbarschaft gleich weitergebaut werden. Hier wird auf dem bisher als Parkplatz genutzten Grundstück Karl-Marx-Straße 52 ein Familienzentrum mit Kita entstehen, welches zugleich Räume für bezirkliche Kinder- und Familienangebote unter seinem Dach beherbergen wird.

Auf dem Gelände der Manege auf dem Campus Rütli soll ein größeres Gebäude entstehen, in dem unter anderem Einrichtungen der Jugendbildung neu aufgenommen werden. Das Sportplatzgelände am Maybachufer nördlich des Campus Rütli soll ebenfalls erneuert und mit einer Sporthalle und einem neuen öffentlichen Spielplatz besser ausgenutzt werden.

Karlson 7

Im KARLSON #7 – 2020, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee informieren wir Sie wieder über die Entwicklungen und Projekte, die das Geschehen der städtebaulichen Sanierung aktuell prägen. Wir geben Ihnen in dieser Ausgabe unter anderem eine Übersicht über die noch ausstehenden Vorhaben im Sanierungsgebiet, stellen Ihnen die Planungen für die Weserstraße, den Wildenbruchplatz, den Karl-Marx-Platz und die Thomasstraße vor und befassen uns mit den Auswirkungen des Klimawandels und Klimaschutzes auf die Planungen vor Ort. Nachfolgend können Sie sich die einzelnen Artikel ansehen und auch herunterladen.

Stand Juni 2020

Die Weserstraße wird zur Fahrradstraße

Das Netz fahrradfreundlicher Straßen in Neukölln wird in den nächsten beiden Jahren durch einen weiteren wichtigen Baustein ergänzt. Die Weserstraße wird bis voraussichtlich Ende 2022 auf ihrer ganzen Länge zur Fahrradstraße ausgebaut. Weiterlesen…

Grußwort

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben im Frühjahr 2020 auch im Sanierungsgebiet weitgehend zum Stillstand gebracht. Aus meinem Büro blicke ich direkt auf die Karl-Marx-Straße. So leer habe ich sie tagsüber noch nie gesehen. Weiterlesen…

Was ist geplant?

Seit 2009 werden Maßnahmen im Fördergebiet Karl-Marx-Straße, seit 2011 auch im Gebietsteil Sonnenallee durch Mittel der Städtebauförderung unterstützt. Bis voraussichtlich 2026 können noch Projekte zur Förderung angemeldet werden. Rund die Hälfte des Weges ist geschafft. Weiterlesen…

Baustelle Karl-Marx-Straße

Der Umbau der Karl-Marx-Straße dauert nun schon mehrere Jahre. Über sichtbare und unsichtbare Herausforderungen und Abläufe an der Baustelle sprachen wir mit dem zuständigen Projektleiter im Neuköllner Straßen- und Grünflächenamt, Boris Schmiereck. Weiterlesen…

Neue Route für den Radverkehr

Die Donaustraße verläuft zwischen Ganghoferstraße und Reuterstraße mitten durch das Sanierungsgebiet. Die Straße wurde seit Ende 2018 umgebaut, im Frühjahr 2020 wurden die Baumaßnahmen nun abgeschlossen. Weiterlesen…

Die Planungen für den Wildenbruchplatz gehen weiter

Der Wildenbruchplatz bildet den letzten Bauabschnitt der Neugestaltung der Uferbereiche am Neuköllner Schifffahrtskanal zwischen Lohmühlen- und Elsenbrücke. Weiterlesen…

Von Mühlen, Hohenzollern und Karl Marx

Das Stadtbild ist immer auch ein Spiegel der vielfältigen Geschichte eines Ortes. Auch am Karl-Marx-Platz werden Zeitenwenden sichtbar. Weiterlesen…

Wie sieht der Karl-Marx-Platz der Zukunft aus?

Der Karl-Marx-Platz bildet aus Richtung der Karl-Marx-Straße mit seiner markanten Dreiecksform den Auftakt zum historischen Rixdorf. Weiterlesen…

Planungen Thomasstraße

Auf den ersten Blick erscheint es zunächst nicht plausibel, dass die außerhalb liegende Thomasstraße seit Ende 2019 nun auch ein Projekt des Sanierungs- und Fördergebiets „Lebendige Zentren“ Karl-Marx-Straße / Sonnenallee ist. Weiterlesen…

Wie kommt das Klima in die Planung?

Das Klima verändert sich. Der Treibhauseffekt lässt die durchschnittlichen Temperaturen steigen und es ist in Zukunft von immer mehr Dürreperioden auszugehen. Weiterlesen…

Mehrzweckgebäude Elbe-Schule

Anstelle des im letzten Jahr abgebrochenen eingeschossigen Hortgebäudes entsteht gerade ein zweigeschossiger Neubau. Weiterlesen…

Kinder- und Familienzentrum Karl-Marx-Straße 52

Schon seit vielen Jahren wird die Baulücke in der Karl-Marx-Straße 52 von einem Pächter als Parkplatz genutzt. Städtebaulich ist dieser Zustand unbefriedigend. Weiterlesen…

Unterstützung der Bürgerbeteiligung

Das Bezirksamt Neukölln hat eine Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung und Engagement eingerichtet, die derzeit noch im Aufbau ist. Weiterlesen…

Shalom Rollberg – Ein Projekt für Vielfalt und Respekt im Kiez

Im Broadway Nº 11 – 2019/2020 nehmen wir das Thema „Vielfalt“ beim Wort: Von den ganz unterschiedlichen Voraussetzungen für ein gelingendes Zusammenleben in Vielfalt, über die Vielfalt der Flächennutzung im Handel, tierische Artenvielfalt, queeres Leben, Vielfalt der Kulturen und Religionen und weitere vielfältige Aspekte des Lebens und Arbeitens im Bezirkszentrum Karl-Marx-Straße.

Shalom Rollberg – Ein Projekt für Vielfalt und Respekt im Kiez

„Glaubt doch, was ihr wollt… Wir glauben vor allem an eines: an ein friedliches Miteinander!“ ist das Leitbild des Projekts „Shalom Rollberg“, das vom Verein MORUS 14 e.V. getragen wird. „Shalom Rollberg“ ist seit 2013 fester Bestandteil der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hier. Über das Projekt sprachen wir mit dem Leiter Yonatan Weizman.

Mit Schülerhilfe, Gruppenarbeit und Veranstaltungen initiiert „Shalom Rollberg“ interreligiöse Begegnungen und den respektvollen Umgang zwischen Menschen verschiedener Religionen, Kulturen und Lebensstilen. Vor allem muslimische Neuköllner*innen lernen hier von ehrenamtlichen jüdischen Mentor*innen und begegnen sich auf diese Weise ganz selbstverständlich. Im Oktober 2019 erhielt das Projekt beim „Deutschen Nachbarschaftspreis“ den 3. Preis.

Herr Weizman, warum wurde das Projekt „Shalom Rollberg“ ins Leben gerufen?

Im Laufe der Arbeit von MORUS 14 wurde immer deutlicher, dass viele Vorurteile gegenüber Juden existieren, es hier aber kaum Juden gibt. So ist es ja meistens: die Vorurteile sind dort am größten, wo man am wenigsten in Berührung miteinander kommt. Das Gegenteil von Hass ist, sich und seine unterschiedlichen Hintergründe kennenzulernen. Hier im Rollbergviertel bleiben die Kinder viel zu oft unter sich und lernen wenig von der Welt „dort draußen“ kennen. Es ist eine sehr homogene Bevölkerungsstruktur.

Ansatz unseres Projektes ist nicht: komm und triff einen Juden, sondern unser Angebot ist verbunden mit dem hier vorhandenen pädagogischen Bedarf. Die Kinder und Jugendlichen kommen, um zu lernen und unterhalten zu werden. Sie bekommen, was Kinder meistens suchen: Liebe und Unterstützung von Erwachsenen. Normalerweise wird mit den jüngeren Kindern nicht über Politik geredet. Mit den älteren Jugendlichen sieht es schon anders aus, denn diese schnappen z. B. im Fernsehen oder zuhause doch so einiges auf und stellen Fragen. Auch an mich wurde schon die Frage gestellt, warum hast du mein Land gestohlen.

Und wie reagieren Sie dann darauf?

Ich bin überzeugt, dass die verschiedenen Meinungen gehört werden sollen. Ich antworte in solchen Fällen, was ich dazu denke und versuche immer, eine höfliche Diskussion zu ermöglichen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ein Streit zu unterschiedlichen Positionen ist bei meiner Arbeit noch nie eskaliert.

Kunstgruppe © Morus 14 e.V.

Kung-Fu-Lehrer Shem Stoler aus Tel Aviv übt mit den Kindern Grundlagen des Kung Fu © Morus 14 e.V.

Wie kann Ihrer Meinung nach das interkulturelle bzw. interreligiöse Miteinander gelingen?

Vorurteile entstehen, wenn Leute sich nicht begegnen. Im Mittelpunkt stehen die Kinder, die gerne hier sein sollen. Wir machen ihnen ein Angebot: hier ist ein Erwachsener, der Zeit hat, mit dir Dinge zu unternehmen, die dir Spaß machen, und über Sachen zu reden, die dir wichtig sind.

Das Rollbergviertel hat einen bestimmten Ruf. Unsere Mentor*innen sind oft überrascht, dass sie hier auf ganz normale Kinder treffen. Wir haben keine Probleme mit Rassismus oder Kleinkriminalität, sondern mit fehlender Bildung. Wir möchten die Welt zu den Kindern bringen und sie neugierig darauf machen. Damit sind wir meiner Erfahrung nach recht erfolgreich.

Ich selbst fühle mich sehr wohl hier und habe noch nie Angriffe gegen mich erlebt. Dennoch: Antisemitismus existiert – nicht nur bei Muslimen, sondern in ganz Deutschland. Projekte wie unseres benötigt man überall.

Wer engagiert sich bei Shalom Rollberg?

Es gibt viele Israelis, die sich einbringen und in ihrer Freizeit etwas Sinnvolles tun möchten. Ein großer Teil meiner Arbeit ist die Akquise Freiwilliger. Ich mache dafür intensive Öffentlichkeitsarbeit. Zudem habe ich gute Kontakte in die israelische Community. In den vergangenen sechs Monaten kommen auch immer mehr Anfragen von selbst. Schwierig ist allerdings, dass für eine Mitarbeit bei uns in der Regel gute Deutschkenntnisse benötigt werden.

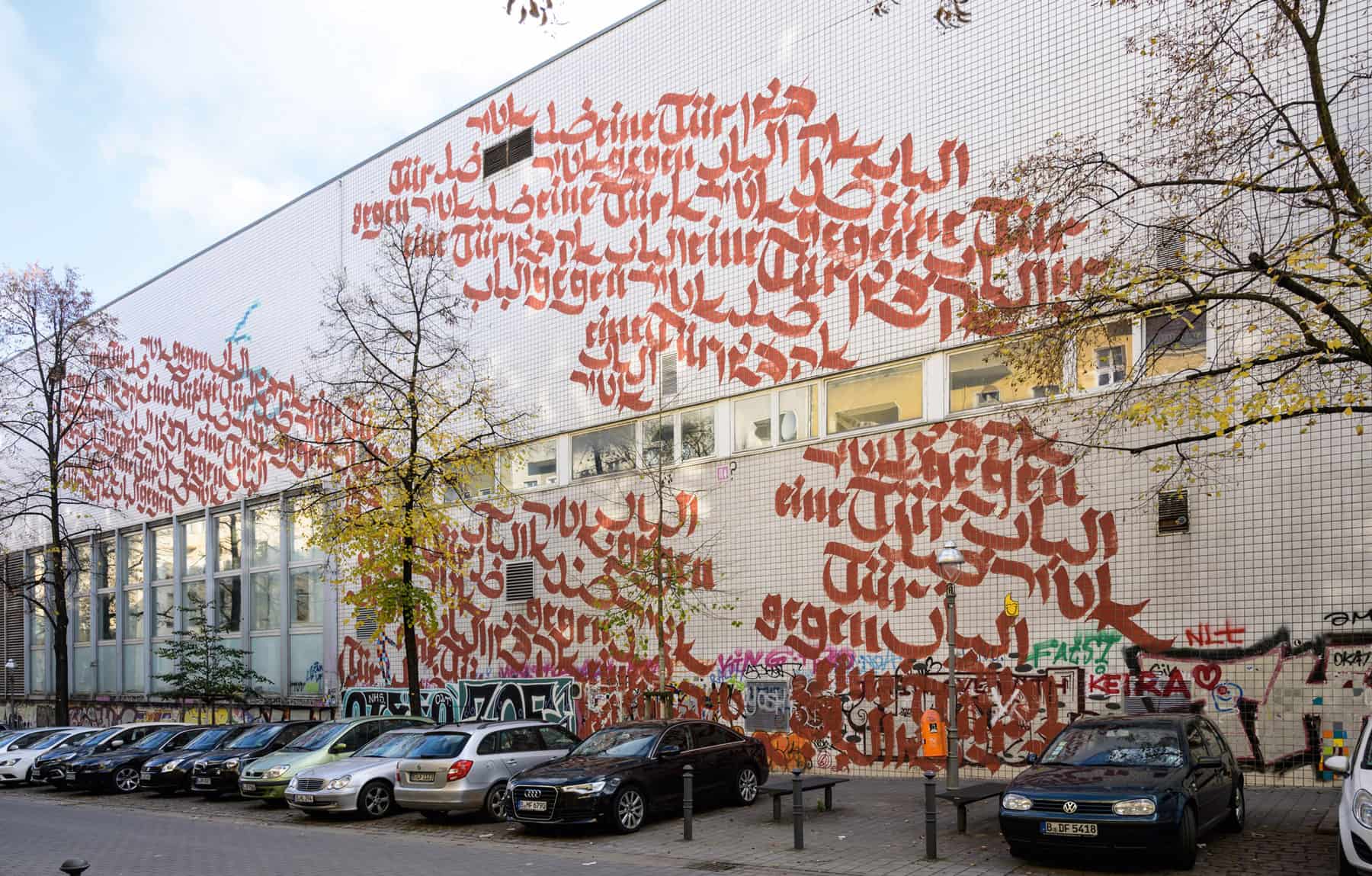

Ein weiteres interkulturelles Projekt in Neukölln: „A Door Facing a Door“, Fassadenmalerei Neckarstr. 19, im Rahmen des Projekts „Among Refugees Generation Y“ © Morus 14 e.V.

Wer sind Ihre Kooperationspartner im Bezirk?

Ich arbeite eng mit der Regenbogenschule zusammen. Hier läuft seit 15 Jahren das Projekt „PriiL“ zum interkulturellen und interreligiösen Lernen. In den vierten Klassen werden in zwei Unterrichtsstunden pro Woche verpflichtend für alle die Religionen Islam, Christentum, Judentum sowie die humanistische Weltanschauung gelehrt. Es werden aber auch Theaterstücke erarbeitet und künstlerisch gearbeitet. Am Ende jeder Einheit besuchen die Kinder eines der Gotteshäuser. Ich bin dort der Lehrer für das Judentum.

Sie haben kürzlich den 3. Preis des Deutschen Nachbarschaftspreises gewonnen. Was bedeutet die Auszeichnung für Ihre Arbeit?

Der Preis ist Anerkennung und Bestätigung unserer Arbeit. Auch über die finanzielle Zuwendung freuen wir uns, denn wir finanzieren uns über Spenden. Wir würden gerne wachsen, erst an anderen Standorten in Neukölln, dann in anderen Berliner Bezirken und dann auch darüber hinaus.

Welche weitere Unterstützung wünschen Sie sich?

Am dringendsten benötigen wir mehr finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die STADT UND LAND viele Räume im Viertel nutzen können. Diese Zusammenarbeit ist wirklich sehr gut. Und: wir brauchen mehr Ehrenamtliche. Auch das Netzwerk Schülerhilfe vom MORUS 14 sucht laufend qualifizierte Helfer*innen mit Deutschkenntnissen und Zeit, sich bei uns zu engagieren.

Herr Weizman, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Interview: Stephanie Otto, raumscript

© Morus 14 e.V.

Yonatan Weizman ist in Israel geboren und lebt seit zehn Jahren in Berlin. Er ist der „Liebe wegen“ nach Deutschland gekommen und hat in Neukölln seine neue Heimat gefunden. Er sagt, das Beste seiner Arbeit hier sei, dass sie ihm geholfen habe, sich in Berlin zu integrieren und ein Teil der Gesellschaft zu werden.

Shalom Rollberg

Förderverein Gemeinschaftshaus MORUS 14 e.V.

Werbellinstraße 41, 12053 Berlin, Tel. 030 / 68 08 61 10

shalom-rollberg@morus14.de

www.shalom-rollberg.de

Ansprechpartner

Bezirksamt Neukölln

Stadtentwicklungsamt

Fachbereich Stadtplanung

Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin

Tel.: 030 – 90 239 2153

stadtplanung(at)bezirksamt-neukoelln.de

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen IV C 32

Anke Heutling

Württembergische Straße 6-7, 10707 Berlin

Tel.: 030 – 90 173 4914

anke.heutling(at)senstadt.berlin.de

BSG Brandenburgische

Stadterneuerungsgesellschaft mbH

Sanierungsbeauftragte des Landes Berlin

Karl-Marx-Straße 117 , 12043 Berlin

Tel.: 030 – 685 987 71

kms(at)bsgmbh.com

Lenkungsgruppe

der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

lenkungsgruppe(at)aktion-kms.de

Citymanagement

der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

Richardstraße 5, 12043 Berlin

Tel.: 030 – 22 197 293

cm(at)aktion-kms.de