Die Kindl-Treppe

Der KARLON #3 – 2016 berichtet mit dem Schwerpunkt Wohnen über die Entwicklungen im Aktiven Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee. Hier wird viel daran gearbeitet, das Wohnumfeld den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen anzupassen. Dazu gehören die Modernisierung und der Ausbau der Schulen, Straßen, Grünverbindungen und Fahrradwege.

Die Kindl-Treppe

Eine Verbindung von Kunst und Stadtraum

Die Kindl-Treppe ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Projekt im Sanierungsgebiet. Durch die partnerschaftliche Finanzierung verbindet sie privates Engagement und Finanzierungsmittel des Eigentümers mit öffentlicher Förderung.

Neckar- / Isarstraße vor dem Umbau © Erik-Jan Ouwerkerk

Die neue Treppe verbindet die Neckarstraße mit dem Kindl-Areal

Über die Treppe entsteht ein barrierefreier Weg für die Öffentlichkeit auf privatem Grund. Treppen sind zudem im doch eher flachen Berlin eine sehr seltene Ausnahme. Nur die über 100-jährige Industriegeschichte der Kindl-Brauerei und die Topographie der Rollberge haben zu dieser Besonderheit geführt.

Damit nicht genug, nun wurde auch die künstlerische Gestaltung dieser besonderen Treppe ausgelobt. Die Stiftung Edith Maryon als neue Eigentümerin der Treppe hat hierfür 600.000 €bereitgestellt. Der Rohbau hat im Herbst 2015 ein begehbares, aber nur mit unbehandelten Betonflächen gestaltetes Bauwerk hinterlassen. Drei Künstlerteams wurden aufgefordert, Entwürfe zu entwickeln. Die Konzepte sollten eine hohe Gestaltungsqualität haben, den Aufenthalt im Treppenraum bzw. die Nutzung befördern, Robustheit gegen Vandalismus und Graffiti aufweisen und zudem erst in einem partizipativen Prozess mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ihre endgültige Form bekommen. Alle drei Teams hatten bereits mit Schulen in den Schulworkshops 2014 an dem Thema gearbeitet und konnten die Ideen der beteiligten Schülerinnen und Schüler in ihre Arbeiten einbauen.

Blick von oben in die Isarstraße

Eine Jury aus 6 Personen, unterstützt von zahlreichen Sachverständigen, entschied am 11.02.2016, den Entwurf des Teams Röhling / Freitagzu realisieren. Dieser wird nun am Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016 der Öffentlichkeit präsentiert. Das Projekt „Meine Welt“ steht für Interaktion und Vielfalt und ist einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen, wobei die künstlerische Grundform erhalten bleibt.

Die etwa 400 Aluscheiben, die auf der Treppe in den nach vorn sichtbaren Segmenten angebracht werden, tragen erste Motive aus vorherigen Workshops und sind nur der Beginn eines längeren Gestaltungsprozesses. In weiteren Workshops können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich sukzessive auf diesen Scheiben mit eigenen Motiven (z.B. Fotos, Graffiti, Bemalung, Handarbeit) künstlerisch darstellen. Hierzu übertragen die Künstler die Entwürfe digital und organisieren einen Druck auf einer robusten Folie, die auf eine der Scheiben aufgeklebt wird. Des Weiteren sollen Texte entstehen, die auf den Alustreifen innerhalb eines Treppensegments angebracht werden.

Sollten Graffitis von Sprayern hinzukommen, können sie in das Konzept integriert werden. Der Turm, in dem der Aufzug seinen Platz hat, bildet eine städtebauliche Dominante und markiert den neuen Ort gut sichtbar von der Isarstraße und auch vom oberen Kindl-Gelände. Er wird grün gestrichen.

Das Konzept „Meine Welt“ könnte auch in den Stadtraum fortgesetzt werden. Zum Beispiel entlang der noch unbehandelten westlichen, rechten Betonwand. Hier gibt es noch Potentiale, die auf eine Gestaltung warten.

Horst Evertz

Experimentelles Wohnen und Kreativität

Der KARLON #3 – 2016 berichtet mit dem Schwerpunkt Wohnen über die Entwicklungen im Aktiven Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee. Hier wird viel daran gearbeitet, das Wohnumfeld den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen anzupassen. Dazu gehören die Modernisierung und der Ausbau der Schulen, Straßen, Grünverbindungen und Fahrradwege.

Experimentelles Wohnen und Kreativität

Berlin fördert neue Wohnformen

Die Schweizer Stiftung Edith Maryon hat mit ihrer Tochtergesellschaft im Herbst 2015 das Gelände der Vollguthalle der ehemaligen Kindl-Brauerei im Rollbergviertel erworben. Mit dem Eigentümerwechsel dieser wichtigen Teilfläche und dem größten Bauwerk des ehemaligen Brauereistandortes verbindet sich die Erwartung, dass eine der großen Industriebrachen in Neukölln langfristig für soziale, kreative und ökologische Nutzungen entwickelt wird.

Lage der experimentellen Wohnprojekte © Hütten & Paläste

Die Stiftung Edith Maryon erwirbt gemäß ihrem Stiftungszweck Immobilien und entzieht sie dem Verwertungskreislauf, um sie für verschiedene Formen des Wohnens oder für kulturelle und soziale Initiativen sowie alternative, kreative Unternehmen und Einrichtungen günstig zur Verfügung zu stellen.

Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, den begonnenen und bisher gelungenen Umwandlungsprozess auf dem Kindl-Gelände auch im Sinne der Sanierungsziele erfolgreich fortzusetzen. Erste Signale für die nun eingeschlagene Richtung wurden mit der Finanzierung und Mitwirkung bei der künstlerischen Gestaltung der Kindl-Treppe gesetzt, bei der sich die Stiftung für die Partizipation im künstlerischen Prozess eingesetzt hat (siehe Karlson #3 – Die Kindl-Treppe).

Weitere Zeichen wurden mit der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb zum experimentellen Wohnungsbau gesetzt, der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ausgelobt wurde. Gesucht wurde kostengünstiger Mietwohnungsneubau, der sich durch eine experimentelle und innovative Bauweise sowie durch die gestalterische Qualität auszeichnet. Gefördert werden die Vorhaben, die bereits 2016 begonnen werden müssen, aus dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt (SIWA) mit 55.000 € pro Wohnung bzw. 22.500 € pro Wohnplatz in gemeinschaftlichen Wohnformen.

Mit gleich zwei Projekten hat die Stiftung Edith Maryon die Aufnahme in das Förderprogramm geschafft: Unter dem Titel „Alltag“ werden in sechsgeschossiger Holzbauweise Wohnplätze entstehen, die sich an unterschiedlichsten temporären Wohnbedürfnisse orientieren. Im zweiten Projekt „Rollberg“ werden durch eine Aufstockung des Eventlagers, einer Halle an der Rollbergstraße, Wohnungen geschaffen und damit Leben und Arbeiten in einer neuen Form verbunden. Angeboten wird eine Mischung unterschiedlicher Wohnungsgrößen für Einzel- und Gemeinschaftswohnformen. Bereits auf das Gelände gezogen ist „Agora“, das sich mit der Verwertung von Stoffen beschäftigt und eine Kreislaufwirtschaft anstrebt.

Ansicht des Wohnprojekts „Rollberg“ von der Rollbergstraße © Hütten & Paläste

Damit könnte auf dem Kindl-Gelände aus einem Ideal Wirklichkeit werden, wie es die Stiftung formuliert: „Qualitätsvolle Architektur einschließlich ökologischer Bauweise, in der sich die Menschen als einzelne und soziale Individuen wohlfühlen.“

Horst Evertz

Weitere Infos unter:

Neue Nachbarn in der Richardstraße

Der KARLON #3 – 2016 berichtet mit dem Schwerpunkt Wohnen über die Entwicklungen im Aktiven Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee. Hier wird viel daran gearbeitet, das Wohnumfeld den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen anzupassen. Dazu gehören die Modernisierung und der Ausbau der Schulen, Straßen, Grünverbindungen und Fahrradwege.

Neue Nachbarn in der Richardstraße

Mitglieder der Baugemeinschaft Richard 23 im Interview

Neubauprojekt in der Richardstraße 23 mit 11 Wohneinheiten

Ein privates Wohnungsbauvorhaben wurde kürzlich fertiggestellt. Im April 2016 fielen die Gerüste am neuen Wohngebäude der Baugemeinschaft Richard 23. Elf Haushalte, vor allem Familien, werden hier ihr neues Zuhause finden. Im Interview erläutern die Architekten Annette Isringhaus und Axel Klotzbach und Lisa Braun von der Baugemeinschaft die Entstehungs- und Umsetzungsgeschichte dieses Bauprojekts.

KS: Wie weit ist die Umsetzung Ihres Bauprojekts? In welcher Phase befinden Sie sich?Das Wohnhaus wird im April 2016 fertiggestellt, vier Monate später als ursprünglich vorgesehen. Aufgrund der Straßenbaumaßnahmen in der Richardstraße konnten wir erst verzögert im Dezember 2014 mit dem Bau beginnen. Es gab einfach keine Zufahrtsmöglichkeit für die Baufahrzeuge. Im Mai 2016 wird das Haus bezogen sein. Darauf freuen wir uns sehr – am Anfang eines solchen Bauprozesses scheint alles so unwirklich.

KS: Wie setzt sich die Baugemeinschaft zusammen?

Es wird ein Großteil Familien mit kleinen Kindern einziehen – klassisch und alleinerziehend. Aber auch Paare ohne Kinder. Die Altersspanne bewegt sich grob zwischen Mitte 30 und Mitte 50. Die Mitglieder der Baugemeinschaft stammen alle aus der Berliner Innenstadt und wollen hier auch wohnen bleiben.

KS: Wer hatte die Idee, diese Baugemeinschaft zu gründen?

Initiatoren waren die Architekten, die eine erste Kerngruppe aus ihrem Bekanntenkreis für das Projekt gewinnen konnten, um das Grundstück erwerben zu können. Weitere Mitglieder wurden über wohnportal-berlin.de gefunden, einer Internetseite zur Vermittlung von Baugemeinschaften.

KS: Was sind die Besonderheiten dieses Projekts?

Das Haus wird im Passivhaus-Standard gebaut – also mit guten Dämmeigenschaften und Wärmerückgewinnung. Ergänzt wird das energetische Konzept durch eine Geothermie- und Photovoltaikanlage. Die Wohnungen sind individuell auf die Wünsche der Eigentümerinnen und Eigentümer zugeschnitten. Eine besondere ideologische Programmatik liegt dieser Baugemeinschaft aber nicht zugrunde.

Das Baugemeinschaftsprojekt „Richard 23“ wurde im Frühjahr 2016 fertiggestellt

KS: Gab es eine Fluktuation bei den Mitgliedern während der Planungs- und Umsetzungsphase?

Nein, es ist niemand abgesprungen. Ein Erfolgsgrund ist sicherlich die Größe der Gruppe. Sie ist so übersichtlich, dass wir uns noch gemeinsam an einen Tisch

setzen und Dinge konstruktiv besprechen können. Viele Fragen können wir schnell miteinander klären. Wir waren immer bestrebt, Konsensentscheidungen zu treffen, um Dinge nicht über Mehrheitsabstimmungen erzwingen zu müssen. Für manche Entscheidungen hieß das auch, nochmal Zeit für das Nachdenken einzuräumen. Das hat sich bewährt.

KS: Wie sieht die praktische Organisation der Baugemeinschaft aus?

Wir treffen uns alle zwei Wochen zu gemeinsamen Bausitzungen, die jeweils ein paar Stunden dauern. Dazu müssen Entscheidungen vorbereitet werden – das ist richtig Arbeit. Man spart als Baugemeinschaft zwar die Bauträgerkosten, dessen Aufgaben muss man sich aber dafür in den Bausitzungen „erarbeiten“. Die fachliche und organisatorische Leitung liegt bei den Architekten, die sich vollständig auf dieses Projekt konzentrieren.

KS: Warum haben Sie sich für Neukölln entschieden?

Es ist eine bewusste Entscheidung für den Standort. Das Projekt wird nicht hier umgesetzt, weil wir z. B. in einem anderen Bezirk kein Grundstück gefunden haben. Bekannt waren z. B. die benachbarten Kulturangebote Heimathafen und Neuköllner Oper. Von der Richardstraße und ihrem fast dörflichen Umfeld waren viele Baugemeinschaftsmitglieder dann zusätzlich sehr positiv überrascht. Die Infrastruktur ist gut, das Gebiet wird sich positiv weiterentwickeln. Die hier vorhandene Mischung an Menschen ist so, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen.

KS: Auf welche Bedingungen sind Sie bei der Umsetzung seitens des Bezirks getroffen?

Mit der guten Unterstützung des Stadtplanungsamts konnten wir die wenigen Stolpersteine, die es bei der Umsetzung gab, ausräumen. Auch das Tiefbauamt war froh über die Entwicklung des Grundstücks, das vormals ein Parkplatz war, und hat uns unterstützt.

KS: Wollen Sie sich als zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner für den Stadtteil engagieren?

Es gibt da keine eindeutige Richtung. Grundsätzlich wollen alle Baugemeinschaftsmitglieder hier ein dauerhaftes Zuhause finden und haben sich bewusst für das Umfeld entschieden. Daran knüpft sich natürlich auch Engagement – in den Kitas und Schulen oder weiteren Punkten des alltäglichen Lebens. Die Identifikation mit dem Stadtteil und der direkten Nachbarschaft ist alleine über die Art des Bauens sehr hoch – alles Weitere wird sich ergeben.

Interview: Stephanie Otto

Richard 23 – Fakten zum Baugemeinschaftsprojekt

- Grundstücksgröße: 770 m2. Lage im Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße /Sonnenallee

- Neubau eines Wohnhauses mit 11 Wohnungen und 1.200 m2 Wohnfläche.

- Gebäude mit 4 Vollgeschossen und Dachgeschoss

- 6 Etagenwohnungen und 5 Maisonettewohnungen, unterschiedliche Wohnungsgrößen und individuell nach den Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner gestaltet

- Energetisches Konzept: Passivhausstandard; Geothermie- und Photovoltaikanlage

- Grundstückserwerb im Juni 2013. Bauzeit: Dezember 2014 bis April 2016

- Architekten: akai – Büro für Architektur + Gestaltung

Neukölln rückt zusammen

Der KARLON #3 – 2016 berichtet mit dem Schwerpunkt Wohnen über die Entwicklungen im Aktiven Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee. Hier wird viel daran gearbeitet, das Wohnumfeld den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen anzupassen. Dazu gehören die Modernisierung und der Ausbau der Schulen, Straßen, Grünverbindungen und Fahrradwege.

Neukölln rückt zusammen

Wohnen im Zentrum Karl-Marx-Straße

Berlin wächst. Eine Entwicklung, die auch im Sanierungsgebiet angekommen ist. Fast jeder hat das Gefühl: Es verändert sich etwas, neue Gesichter und Geschäfte in den Straßen, überall wird gebaut, sind Häuser eingerüstet. Richtig greifbar ist der Prozess aber nicht. Während die einen sich freuen, dass etwas passiert und sagen „Neukölln ist nun auch mal dran“, fühlen sich andere bereits bedroht.

Vorauszusehen war das nicht: Bei den Vorbereitenden Untersuchungen zur Festsetzung des Sanierungsgebiets 2007 / 2008 spielte das Wohnen noch eine untergeordnete Rolle. Es fielen eher die fast 10 % Leerstand auf. Starkes Wachstum ist in der Stadtplanung langfristig betrachtet meist eine Phase, die neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet – die Chance Fehlendes zu ergänzen und Störendes zu ersetzen. Es kann aber auch „Glücksritter“ anlocken, die eine erhöhte Steuerung erforderlich machen, damit das Wachstum möglichst positiv und nachhaltig auf den Stadtraum wirkt; wobei der Bezirk nicht alles steuern kann und will. Bei der Stadtentwicklung geht es um möglichst viel Mehrwert für alle, nicht die berühmte „Käseglocke“, denn nicht alles ist gut so, wie es ist.

Neukölln wächst

Statistik Sanierungsgebiet

–> GRAFIK S. 4-5

Um zu verstehen, was gerade im Gebiet passiert, wer hierher zuzieht und woher, und was das für die bestehenden Einrichtungen wie z. B. Kitas und Spielplätze bedeutet, wurde eine Wohn- und Infrastrukturuntersuchung (WIU) erarbeitet (abrufbar unter kms-sonne.mmserver.org/service/downloads-veroeffentlichungen/wohn-und-infrastrukturuntersuchung-wiu). Für ganz Berlin werden nach der Bevölkerungsprognose bis 2030 rund 265.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner erwartet, davon werden rund 14.300 Neuköllnerinnen und Neuköllner sein (+4,4 % bezogen auf den Stand vom 31.12.2014).

Die Auswertung der Studie hat ergeben, dass die Bevölkerung im Sanierungsgebiet bereits zwischen 2008 und 2013 um 7 % oder um über 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 30.664 gestiegen ist. Bis 2030 wird hier eine Einwohnerzahl von über 33.000 prognostiziert (ca. 8 % Steigerung) – unter Berücksichtigung der begrenzten Nachverdichtungspotenziale.

Besonders die Altersgruppe der 25- bis 35-jährigen hatte den stärksten Zuwachs von 42 %. Sie hat sich also fast verdoppelt. Gleichzeitig ist der Anteil der 6- bis 18-jährigen zurückgegangen, also der Schülerinnen und Schüler. Eine der Erklärungen für diesen Rückgang könnte sein, dass Familien aus Neukölln wegziehen, wenn ihre Kinder schulpflichtig werden. Die Frage ist: Liegt es an dem mangelnden Vertrauen in die Qualität der Neuköllner Schulen oder liegt es vielleicht doch an dem fehlenden bezahlbaren Wohnungsangebot für Familien? Beides ließe sich aus der Statistik erklären. Ein weiteres Ergebnis der Wohnungsuntersuchung ist nämlich, dass im Sanierungsgebiet viele familiengerechte Wohnungen fehlen und lediglich ein Viertel der Wohnungen im Sanierungsgebiet mehr als zwei Zimmer hat.

Im Sanierungsgebiet ist viel in Bewegung. Zwischen 2008 bis 2013 sind rechnerisch fast so viele Umzüge erfolgt wie Einwohnerinnen und Einwohner vorhanden sind. Hierbei waren die vielen Zuzüge auch möglich, weil die Leerstände aufgefüllt wurden. Darüber hinaus gibt es keine Anzeichen dafür, dass wir in Neukölln enger zusammengerückt sind.

Wenn die prognostizierte Einwohnerentwicklung tatsächlich eintritt, wird nicht jeder, der ins Sanierungsgebiet ziehen möchte, auch eine Wohnung finden. Auch die Nutzung sämtlicher Neubaupotentiale kann das Missverhältnis zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage vermutlich nicht lösen – zumindest nicht für Mieterinnen und Mieter, da die meisten Wohnungen als Eigentumswohnungen errichtet werden. Die Folge sind wie überall in der Berliner Innenstadt steigende Mieten und damit auch eine beginnende Veränderung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Daher wird zur Zeit auch für den Bereich des Sanierungsgebiets untersucht, ob die Voraussetzungen für die Festlegung sogenannter Milieuschutzgebiete vorliegen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich bis zum Sommer vorliegen (www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt).

Nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit ist der Konsum von Wohnfläche seit 1991 von 36 m² auf 46 m² 2013 gestiegen. Jeder Einzelne nutzt mehr Wohnraum. Auch dieses Problem lässt sich aus der Statistik leicht ablesen. Nachdem nun die Leerstände weitgehend abgebaut sind, wird das Bevölkerungswachstum künftig immer stärker vom Neubau abhängen. Allerdings ist das Sanierungsgebiet bereits einer der am dichtesten besiedelten Räume Berlins. Wohnungsnahe Freiflächen und Spielplätze sind bereits heute Mangelware. Wichtig ist daher, auf eine städtebaulich verträgliche Nachverdichtung zu achten, die nicht entkoppelt von der Leistungsfähigkeit der sozialen und verkehrlichen Infrastruktur erfolgt. Ebenso sollen nicht neue Missstände geschaffen werden, indem jedes bisschen Grün, das noch vorhanden ist, neuen Wohnungen weichen muss.

Das Zentrum Neukölln als attraktiver Wohnstandort

Die Karl-Marx-Straße als Zentrum Neuköllns ist ein bedeutender Wohnstandort. Dies ist sehr ungewöhnlich für ein Berliner Hauptzentrum. Als „Kerngebiet“ ausgewiesene Bereiche sind in der Regel keine Wohnstandorte. 1.583 Wohneinheiten wurden im Kerngebiet gezählt, liegen also im direkten Einzugsbereich an der Karl-Marx-Straße. D. h., fast 3.000 Personen leben in unmittelbarer Nachbarschaft zu den großen Einzelhandels- und Verwaltungseinrichtungen des Neuköllner Zentrums. Ein großer Anteil der Wohnhäuser wird von der Einzelhandels- oder gastronomischen Nutzung im Erdgeschoss und oft durch weitere Gewerbeflächen in den oberen Geschossen dominiert. Bewohnerinnen und Bewohner sind zugleich Kunden der verschiedenen lokalen Angebote und sorgen für eine Belebung der Straße, insbesondere nach Geschäftsschluss.

Hieraus ergibt sich die Aufgabe der Sanierung, die Wohnnutzung im Zentrumsbereich zu schützen und weiter zu entwickeln. Andere Nutzungen, die dem Wohnen Konkurrenz machen, gehören deshalb immer auf den Prüfstand und können nur genehmigt werden, wenn ein deutlicher Gewinn für das Zentrum absehbar ist.

Das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum kann im Sanierungsgebiet unter bestimmten Voraussetzungen durch eine sanierungsrechtliche Genehmigung ersetzt werden. Dabei muss nicht nur geprüft werden, inwieweit der Nutzungsänderung einer Wohnung zu einer vielleicht auch rentableren gewerblichen Nutzung zugestimmt werden kann, sondern auch, ob Nutzungskonflikte mit den bestehenden Wohnungen durch die neuen Nutzungen verhindert werden müssen. Dies ist umso komplizierter in der Abwägung, als auch die Stärkung des Neuköllner Zentrums als Kultur- und Einzelhandelsstandort ein wichtiges Sanierungsziel ist.

Die 16 Leitlinien zur Beurteilung von Wohnungsbauvorhaben in Nord-Neukölln

Zur Sicherstellung einer städtebaulich verträglichen Nachverdichtung wurden mit der Formulierung der 16 Leitlinien zur planungsrechtlichen Beurteilung von Wohnungsbauvorhaben durch das Stadtentwicklungsamt Neukölln bereits die Weichen gestellt. In besonders sensiblen Bereichen wie den Blöcken 182 und 151 werden kleinräumige Sanierungsziele formuliert, um die Potentiale zu sichern – weitere Bereiche werden folgen. In der WIU-Studie wurde auch untersucht, welche verträglichen Neubaupotentiale es gibt. Insbesondere durch Dachgeschossausbau können insgesamt circa 1.200 neue Wohnungen für rund 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner entstehen, wenn man die üblichen Planungsannahmen zur Wohnungsgröße zu Grunde legt. Im Rahmen der 16 Leitlinien wird über gleichzeitige Auflagen zur Hof- und Freiflächengestaltung dafür Sorge getragen, dass die Nachverdichtung mit einer Qualitätsverbesserung für die bereits vorhandene Bewohnerschaft einhergeht. Neubau und Nachverdichtung wird überall da, wo es möglich ist, bereits vorbereitet oder umgesetzt. Im Sanierungsgebiet sind von 2008 bis 2014 vor allem auf dem ehemaligen Kindl-Gelände 134 Wohneinheiten neu entstanden, weitere 52 Wohneinheiten durch den Ausbau von Dachgeschossen.

Projekt „12053“ auf dem Kindl-Gelände mit 119 Wohneinheiten

Fazit

Sollten wir tatsächlich zusammenrücken, den vorhandenen Wohnraum besser nutzen und mehr Platz für Zuziehende bekommen, dann muss die vorhandene Infrastruktur angepasst werden. Auch dafür fehlen im engen Neukölln die Flächen. Deshalb wird jedes Potential genau geprüft, ob es nicht auch für die Infrastruktur geeignet ist. Zwei Projekte weisen den Weg: Zum einen wird die bisher für zwei Klassenzüge ausgelegte Elbe-Schule 3-zügig, damit sie ein umfassendes Angebot bieten kann. In einem anderen Projekt, im Block 77, sollen Flächen angekauft werden, damit Infrastruktureinrichtungen für Jugendliche und Familien mit Kindern entstehen können. Davon wird in dieser KARLSON-Ausgabe noch die Rede sein.

Vielleicht müssen wir auch unsere Art zu wohnen und unsere Haltung zum Bauen verändern. Ein Beispiel könnte die Nutzung von Gewerbeflächen für das Wohnen sein. Dafür steht z. B. die Entwicklung des Kindl-Geländes, über die wir ebenfalls in einem Artikel berichten.

Ziel der Städtebauförderung ist es, gleichwertige Lebensbedingungen für alle zu schaffen. Die Veränderungen der Bevölkerung und vor allem die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt können aber mit den Mitteln der Sanierung nur geringfügig beeinflusst werden. Mit den beschlossenen 16 Leitlinien zur Nachverdichtung in Neukölln kann der Wohnungsneubau verträglich gesteuert werden. Diesen leisten überwiegend Private. Die öffentliche Verwaltung wird im Gegenzug daran arbeiten, die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner mit Infrastruktureinrichtungen sicherzustellen.

Horst Evertz, Oliver Türk

Die Stadt ist der Star

Der KARLON #3 – 2016 berichtet mit dem Schwerpunkt Wohnen über die Entwicklungen im Aktiven Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee. Hier wird viel daran gearbeitet, das Wohnumfeld den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen anzupassen. Dazu gehören die Modernisierung und der Ausbau der Schulen, Straßen, Grünverbindungen und Fahrradwege.

Die Stadt ist der Star

Wohnen als Lebensmittelpunkt

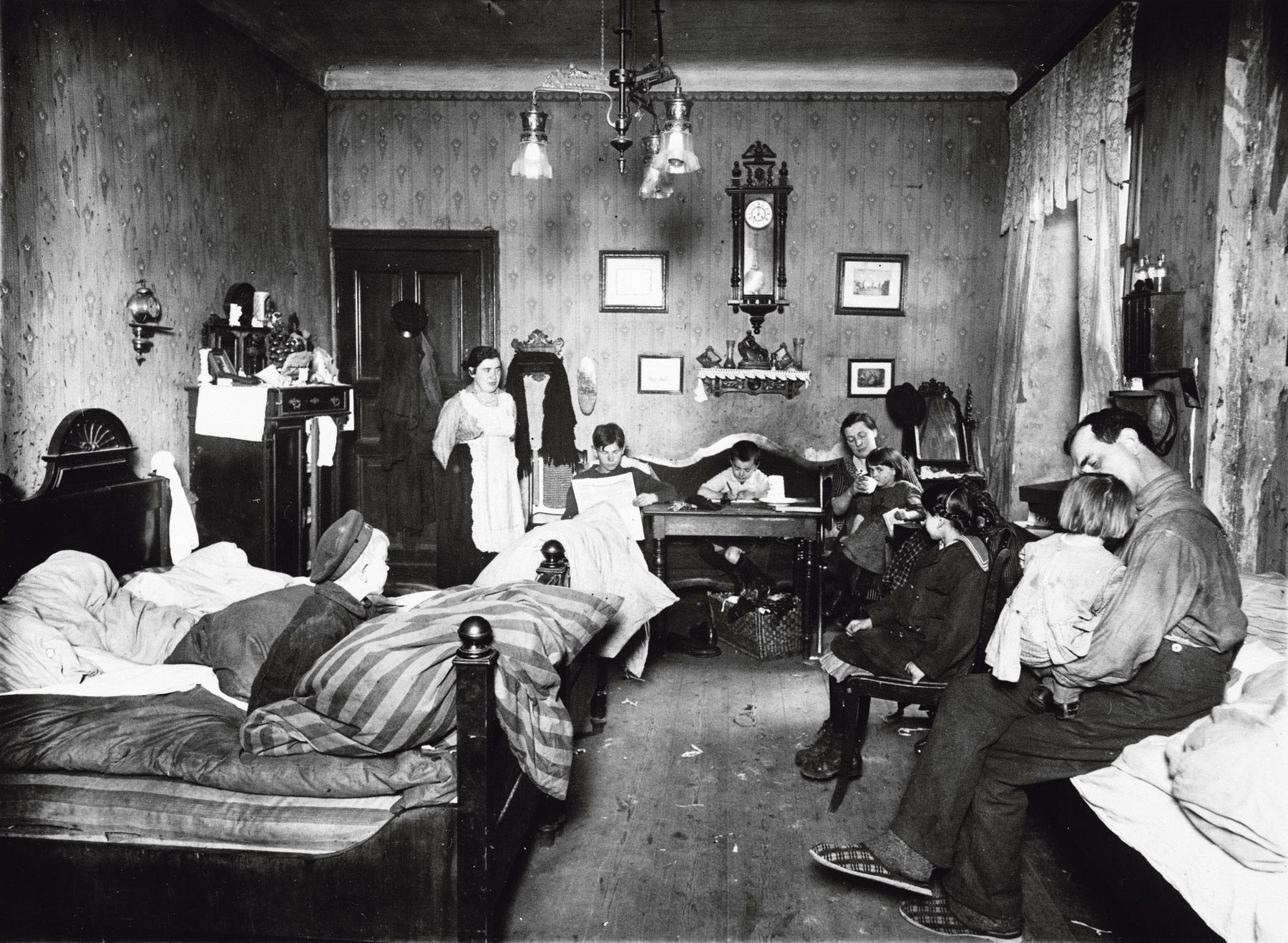

Lebensverhältnisse in den gründerzeitlichen Mietshäusern um 1918 © Bundesarchiv

„Die Stadt ist der Star“ hieß das Motto des Festivalsommers 2015 in Karlsruhe. Angesichts der Zuwanderung und somit offensichtlichen Beliebtheit Neuköllns ein übertragbares Motto.

Wir berichteten bereits im letzten KARLSON von den Bevölkerungszuwächsen in Nord-Neukölln zwischen 2008 und 2013. Im Sanierungsgebiet lag der Zuwachs bei rund 2.000 auf insgesamt über 30.000 Personen. Die Neuköllner leben eng beisammen, gemessen am Berliner Durchschnitt oft in kleinen Ein- bis Zweizimmerwohnungen. Ein großer Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner ist zwischen 25 und 35 Jahren alt.

In Anbetracht dieses Zuwachses sind Wohnungen ein knappes Gut geworden. Dabei ist Wohnen elementar und eigentlich selbstverständlich – der Lebensmittelpunkt. Die eigene Wohnung wird definiert durch Begriffe wie dauerhaft, selbstbestimmt, freiwillig, unabhängig. Nun sind die unabhängige Gestaltung der Haushaltsführung und die Freiwilligkeit bei der Wahl der Wohnung auch von den Angeboten am Wohnungsmarkt abhängig, die durch den Mangel stark eingeschränkt sind.

Unsere Wohnungen sind Orientierungspunkte unseres Lebensweges. Gleichzeitig erfordert das Leben heute die Bereitschaft zur Mobilität: Für den Arbeitsplatz, die Ausbildung, das Studium oder auch die Partnerschaft. Auch in Nord-Neukölln ist eine hohe Fluktuation in der Bevölkerung festzustellen. Die Wohnungen können sich nicht mitbewegen, das ist das Wesen der Immobilie (lat. unbeweglich). Die Knappheit auf dem Wohnungsmarkt führt zu steigenden Mietpreisen und wird damit zu einem großen Problem für viele, die sich auf diesem Markt nichts mehr leisten können.

Aber es gibt auch die Wohnung als Ware, die Eigentumswohnung. Viele Eigentümerinnen und Eigentümer sagen sich „einmal im Leben erworben, nie mehr Wohnungssuche“. Die Wohnung ist ein bleibender und universaler Wert, weil jeder dieses Gut einmal braucht, wenn Lage und Ausstattung stimmen. Nur sind leider die Angebote für den Lebensmittelpunkt in zentralen Lagen, also mit günstiger Verkehrsanbindung, dichtem Versorgungsnetz und der Nähe zu Kultur und Erholung nicht überall und in gleicher Qualität zu haben.

Gerade in Neukölln, lange Zeit für viele nicht der bevorzugte Wohnstandort, sind es genau diese Potentiale des Stadtraums, die neu entdeckt werden und zu einem verstärkten Zuzug geführt haben. In dieser Ausgabe des KARLSON soll das Wohnen mit seinen ganzen Schattierungen und Veränderungen, aber auch seine Bedeutung für den Stadtraum wie ein roter Faden durch das Heft gehen und den Schwerpunkt bilden.

Horst Evertz

Wann ist ein Bad ein Bad?

Im KARLON #5 – 2018, der Sanierungszeitung für das Gebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee, können Sie sich wieder über die vielschichtigen Entwicklungen informieren. Die Themen reichen von den zahlreichen Verkehrsprojekten über die Erneuerung am Weigandufer zu den Möglichkeiten der Beteiligung im Sanierungsgebiet.

Wann ist ein Bad ein Bad?

Eine interessante Kontroverse zum Thema Milieuschutz

Manche sind nur 80 cm breit, aber im Verhältnis scheinbar absurd lang. Wie auf einer Perlenschnur reiht sich eine komplette Badezimmerausstattung auf. Liebgewordener Teil der Berliner Altbauten oder unzeitgemäß? Am Schlauchbad scheiden sich die Geister.

Modernes Beispiel eines Schlauchbads

Die Geschichte des Schlauchbads beginnt mit der Bau-Polizei-Ordnung von 1887. Hier wurde festgelegt, dass „Bedürfnisanstalten und Badestuben“ über ein Fenster verfügen müssen. Bereits damals war Baugrund kostbar. Typische Berliner Häuser hatten die Fenster an der Schmalseite der Zimmer, damit die Räume möglichst tief ausfallen konnten. Da ein Bad seinerzeit als verzichtbarer Luxus angesehen wurde, entstanden somit lange schmale Räume vom Korridor bis zur Außenwand, exklusive der Toilette.

Viele dieser schmalen Örtchen der Gründerzeit haben sich im Laufe der letzten 100 Jahre zu Bädern gemausert. Sie gleichen selten einander, sondern es gibt viele Varianten zur Unterbringung von WC, Waschbecken und Wanne oder Dusche auf ca. vier Quadratmetern. Für viele Bewohner*innen gehören diese besonderen Bäder zum Altbau dazu. So haben bei Haushaltsbefragungen zum Milieuschutz nur rund drei bis fünf Prozent der Bewohner*innen angegeben, mit ihren Bädern unzufrieden zu sein.

Heute sind für Bäder keine Fenster mehr vorgeschrieben. Dies verschafft neue Möglichkeiten der Grundrissgestaltung. Immer wieder heißt es, wenn eine Wohnung saniert wird, sollte es nachhaltig sein. Die schmalen Bäder werden von manchen als nicht zeitgemäß empfunden. Sicherlich sehen Bäder in heutigen Neubauten meist anders aus. Aber in Bezug auf ihre Grundfläche sind sie oft auch nicht zwingend größer, nur anders geschnitten.

Einfach übertragbar auf einen Altbau sind moderne Badgrundrisse nicht, denn das Schlauchbad ist kein Zufallsprodukt. Ein solcher Umbau löst in den meisten Fällen eine Kettenreaktion aus. Z.B. müssen Leitungen verlegt, Fußböden und Nachbarräume angepasst werden. Am Ende entsteht oft eine andere Wohnung, die nicht mehr auf die Bedürfnisse derer zugeschnitten ist, die diese Wohnung einst für sich ausgesucht hatten.

Seit 2016 liegen fast alle Wohnungen des Sanierungsgebietes auch in Milieuschutzgebieten. Zentrales Ziel ist hierbei „die Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“, wie es auf Amtsdeutsch heißt. Badmodernisierungen und ihr zulässiger Umfang sind seitdem immer wieder Streitgegenstand in Genehmigungsverfahren. Der Bezirk vertritt den Standpunkt, dass es nicht auf die Größe des Bades ankommt. Wichtig für einen zeitgemäßen Ausstattungsstandard ist, ob im vorhandenen Grundriss WC, Waschbecken und Badewanne oder Dusche vorhanden sind oder untergebracht werden können. Dies ist im Einzelfall sicherlich eine Herausforderung für die Architekten. Unmöglich ist es aber nicht. Pfiffige und auf den Einzelfall zugeschnittene Ideen sind gefragt.

Oliver Türk

Womit wird gehandelt?

Der KARLON #4 – 2017 legt den Schwerpunkt auf den Prozess der Sanierung. Es werden grundlegende Abläufe erläutert und Einblicke in den Umsetzungsstand der aktuellen Projekte gegeben.

Womit wird gehandelt?

Was auf die Karl-Marx-Straße gehört und wer es festlegt

Handel, Ärzte, Kneipen – was wir demnächst in der Karl-Marx-Straße sehen werden, ist das Ergebnis aus Kundennachfrage, Eigentümerhandeln und den Rahmenvorgaben der öffentlichen Hand. Der „Entwicklungsrahmen für zentrumsrelevante Immobilien des Bezirksamts Neukölln“ vom März 2017 benennt Ziele und schafft einen Überblick für ein gutes Zusammenspiel der Akteure. Er ist damit Bestandteil des Fortschreibungsprozesses der Sanierungsziele für das gesamte Gebiet.

An der Karl-Marx-Straße schlägt schon heute der Puls des Bezirks. Überörtlich bedeutsame Kultureinrichtungen wie der Kulturdachgarten Klunkerkranich haben hier in den letzten Jahren eröffnet. Aktuell werden vor allem umfangreiche Investitionen an großen Geschäftshäusern wie dem Karstadt-Schnäppchencenter vorbereitet. Eigentümer*innen, Unternehmer*innen und die Verwaltung wirken unter dem gemeinsamen Label [Aktion! Karl-Marx-Straße] daran mit, einen möglichst attraktiven Mix aus Kultur, Handel, Gastronomie und Dienstleistungen zu erreichen und bringen ihre Interessen ein. Die Grundstückseigentümer*innen arbeiten marktorientiert und der Staat als Vertreter des „Allgemeinwohls“ übernimmt Koordinationsaufgaben und setzt, wie so oft, die nötigen Rahmenbedingungen fest.

Buntes Treiben auf der Karl-Marx-Straße

Neben den gesamtstädtischen Planungen und dem bezirklichen Zentren- und Einzelhandelskonzept sind für die Entwicklung des Zentrums besonders das 2008 festgelegte Leitbild „Handeln, begegnen, erleben“ und das Entwicklungskonzept zum Sanierungs- und Fördergebiet Aktives Zentrum Karl-Marx-Straße/Sonnenallee in der zuletzt fortgeschriebenen Fassung von Bedeutung. Der Fachbereich Stadtplanung des Bezirks überprüft Anträge für neue Bauvorhaben und Nutzungen planungs- und sanierungsrechtlich auf die Übereinstimmung mit diesen Zielen. Bei den Vorhaben sind Äußerlichkeiten nicht unwichtig – die Fassaden der Gebäude prägen das Gesicht der Karl-Marx-Straße und damit ihre optische Attraktivität und Anziehungskraft. Um möglichst viele Besucher*innen zu gewinnen, werden bauliche Veränderungsabsichten für Schaufensterfronten, Außenwerbung, Markisen und Vordächer sanierungsrechtlich nach objektiven Kriterien auf Ihre gestalterische Qualität hin überprüft.

Noch wichtiger ist die Steuerung neuer Nutzungsangebote – nicht alles, was wirtschaftlich für Eigentümer*innen Sinn macht, dient auch der bestmöglichen Zentrenentwicklung. Trotzdem weiß und darf der Staat nicht alles – darüber, ob ein Handyladen oder ein Friseur gerade die bessere Wahl darstellt, entscheidet vielmehr die Qualität des Betriebskonzeptes und die Nachfrage am Standort. Die Vorhaben werden allerdings daraufhin überprüft, ob sie, abstrakt gesprochen, die Funktionsfähigkeit des Zentrums unterstützen. Dazu geeignet sind generell Angebote mit weitem räumlichen Einzugsbereich und positiver Imagewirkung – entsprechend dem Versorgungsanspruch des Zentrums – und/oder solche mit hoher Kundenfrequenz, die auch den anderen Angeboten am Standort Nutzer*innen zuspielen. Imageschädigende Einrichtungen wie Bordellbetriebe, Spielhallen oder Wettbüros werden nicht zugelassen. Ebenfalls dürfen neue Angebote nicht zu unvertretbaren Lärmbelästigungen für die vielen vorhandenen Wohnungen führen.

Klarheit über die Entwicklungsziele und die Rollenverteilung der Akteure ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der [Aktion! Karl-Marx-Straße].

Dirk Faulenbach

Der Entwicklungsrahmen steht hier zur Verfügung.

Sicherer im Richard-Kiez

Im KARLON #5 – 2018, der Sanierungszeitung für das Gebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee, können Sie sich wieder über die vielschichtigen Entwicklungen informieren. Die Themen reichen von den zahlreichen Verkehrsprojekten über die Erneuerung am Weigandufer zu den Möglichkeiten der Beteiligung im Sanierungsgebiet.

Sicherer im Richard-Kiez

Bürgerbeteiligung stößt Veränderung am Karl-Marx-Platz an

Im Richard-Kiez sind bedingt durch seine Lage zwischen den zwei Hauptverkehrsstraßen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße sowie der Nähe zum Bezirkszentrum Neukölln viele Straßen mit Durchgangs- oder Parksuchverkehr belastet. Es wird oftmals zu schnell gefahren, das Kopfsteinpflaster erschwert das Fahrradfahren und für Fußgänger*innen fehlen an einigen Stellen sichere Querungsmöglichkeiten. Im Auftrag des Bezirksamts wird derzeit ein Verkehrsgutachten erarbeitet, um mögliche Maßnahmen zur Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung im Richardkiez zu identifizieren. In die Erarbeitung dieses Konzepts werden unterschiedliche Nutzergruppen einbezogen. Über die ersten Ergebnisse, u.a. auch einer Beteiligungswerkstatt, sprachen wir mit dem Amtsleiter des Straßen- und Grünflächenamts Neukölln, Wieland Voskamp.

KS: Im Bürgerdialog zu den Verkehrsfragen im Richardkiez sind zahlreiche Anregungen, aber auch widersprüchliche Vorstellungen geäußert worden. Wie geht das Straßen- und Grünflächenamt mit diesen Ergebnissen um?

WV: Die Suche nach guten Lösungen erfolgt immer im Prozess. Es können nie die Vorstellungen aller zu hundert Prozent umgesetzt werden. Eine Dialog-Veranstaltung mit engagierten Bürger*innen ist deshalb sehr sinnvoll, um alle Interessen frühzeitig kennenzulernen und in das Konzept einbeziehen zu können.

KS: Im Rahmen des Bürgerdialogs wurde auch eine Verbesserung der Verkehrsführung am Karl-Marx-Platz besprochen. Gibt es aus Sicht Ihres Amtes konkrete Überlegungen, wie hier vorgegangen werden sollte?

WV: Am Karl-Marx-Platz führt die Erschließung derzeit als Einbahnstraße von West nach Ost an der südlichen und von Ost nach West an der nördlichen Platzkante. Eine Änderung könnte sein, die Durchfahrt Richtung Richardplatz zu schließen und den Verkehr an der südlichen Platzkante zurück zur Karl-Marx-Straße zu führen.

Wochenmarkt auf dem Karl-Marx-Platz

KS: In einer Arbeitsgruppe der Beteiligungswerkstatt wurde gefordert, die parkenden Autos am Karl-Marx-Platz zu verbannen oder zumindest deutlich zu reduzieren. Was halten Sie davon?

WV: Dies würde natürlich einerseits zu mehr Möglichkeiten der Platzgestaltung führen. Andererseits ist die Reduzierung von Stellplätzen abhängig vom Liefer- und Gewerbeverkehr, auch der Markt und die Anlieger*innen müssen erreichbar bleiben.

KS: Ein wichtiges Anliegen ist für viele Beteiligte des Verfahrens die Verbesserung des Radverkehrs. Derzeit ist die Führung für die Radfahrer*innen von West nach Ost auf den Karl-Marx-Platz von der Karl-Marx-Straße kommend nur unzureichend. Welche Lösungen stellen Sie sich hier vor?

WV: Es könnte an der nördlichen Fahrbahn ein Radweg angelegt werden. Dazu müsste man Flächen des Platzes in Anspruch nehmen. Die Radroute erfordert auch, dass die Grünfläche am östlichen Ende des Karl-Marx-Platzes (wenigstens zum Teil) zurückgebaut werden müsste. Diese ist allerdings derzeit auch von minderer Qualität und hat eher eine Barrierewirkung.

KS: Das Kopfsteinpflaster auf zahlreichen Straßen des Richardkiezes, auch auf dem Karl-Marx-Platz, ist für den Radverkehr ungeeignet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Belag zu verbessern. Welche würden Sie für den Karl-Marx-Platz empfehlen?

WV: Sinnvoll wäre es, nur den Radweg oder auch die Fahrbahn zu asphaltieren und die Seitenbereiche in Großsteinpflaster oder als Fugenverguss auszuführen. Das ist eine Kostenfrage. Da der Karl-Marx-Platz kein Denkmalbereich ist, gibt es keine weiteren Auflagen zu beachten.

KS: Wann könnten die Planungen umgesetzt werden?

WV: Wir sind derzeit noch relativ am Anfang des Prozesses und haben erste Entwurfsskizzen erstellt. Zunächst sollten die Abstimmungen und Informationen in den Ämtern, Gremien und der interessierten Öffentlichkeit erfolgen. Danach könnten konkrete Planungsschritte in Richtung Umsetzung gegangen werden.

KS: Wir danken für das Gespräch.

Interview: Horst Evertz

Bunter Kosmos Sonnenallee

Im KARLON #5 – 2018, der Sanierungszeitung für das Gebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee, können Sie sich wieder über die vielschichtigen Entwicklungen informieren. Die Themen reichen von den zahlreichen Verkehrsprojekten über die Erneuerung am Weigandufer zu den Möglichkeiten der Beteiligung im Sanierungsgebiet.

Bunter Kosmos Sonnenallee

Ein Blick auf die Situation des Gewerbes

Lebendige Sonnenallee

Die Sonnenallee führt als längste Straße des Bezirks 4,5 Kilometer durch Neukölln, davon gut einen Kilometer durch das Sanierungsgebiet. Die Vielfalt der Menschen, die hier leben und arbeiten, ist groß. Fernsehserien haben den bunten Schauplatz entdeckt; Artikelserien in Berliner Tageszeitungen widmen sich der Sonnenallee mit seinen Bewohner*innen und Geschäften. Für den KARLSON sprachen Ann-Christin Rolfes-Bursi und Stephanie Otto mit den Gewerbeberatern Eberhard Mutscheller und Refat Abusalem von der mpr Unternehmensberatung über die Situation der Gewerbebetriebe an der Sonnenallee.

KS: Welche Aufgaben nehmen Sie im Teilprojekt „Stadtteilmanagement Sonnenallee“ des BIWAQ-Projekts „Unternehmen Neukölln“ wahr?

mpr: Wir unterstützen die Gewerbetreibenden entlang der Sonnenallee, bieten Sprechstunden an, suchen die Gewerbebetriebe vor allem aber regelmäßig persönlich auf, um sie in allen unternehmerischen Fragen vor Ort zu beraten und so gemeinsam bedarfsgerechte Angebote für diesen Standort zu entwickeln. Dabei bringen wir auch die Unternehmen mit Arbeitssuchenden zusammen und kooperieren eng mit den Netzwerken hier vor Ort.

KS: Wie schätzen Sie die Situation der Sonnenallee heute ein?

mpr: Die Sonnenallee ist etwas strukturierter als noch vor ein paar Jahren, z.B. auch nicht mehr so vermüllt. Die Anstrengungen aller, wie dem Ordnungsamt, dem Quartiersmanagement, dem Projekt „Schön wie wir“ oder unserem Projekt, zeigen Wirkung. Auch die Gewerbetreibenden sind achtsamer geworden. Der nördliche Teil wird nach verbreiteter Ansicht immer arabischer, was faktisch aber nicht stimmt. Zwischen Hermannplatz und Erkstraße befinden sich circa 50 % arabische Geschäfte, auf der westlichen Seite sehr viele kleine Geschäfte europäischer Prägung. Auch Deutsche machen mittlerweile mit arabischen Schriftzügen Werbung, um die arabische Kundschaft anzusprechen. Viele Geflüchtete kommen in die Sonnenallee, weil sie hier Angebote in ihrer Sprache und für ihre Bedürfnisse bekommen. Südlich der Erkstraße findet man dann eine eher typische Berliner Mischung. Das Publikum ist sehr international, gleichzeitig gibt es auch bei den jungen deutschen Anwohner*innen keine Hemmschwellen, in arabischen Geschäften einzukaufen.

Grundsätzlich ist der Anteil der Gastronomiebetriebe sehr hoch. Zudem gibt es viele Friseurgeschäfte. Handwerksbetriebe finden sich eher südlich der Innstraße und in den Seitenstraßen.

KS: Mit welchen Anliegen wenden sich die Gewerbetreibenden an Sie?

mpr: Es sind oft Personalprobleme, zurzeit aber vordringlich die steigenden Mieten. Die kurzfristigen Kündigungen vieler Gewerbemietverträge führen zu großer Unruhe und steigender Unsicherheit. Die Alt-Eingesessenen bangen um ihre Geschäfte und ihre Kundschaft. Die Gewerbemieten liegen bei Neuvermietungen mittlerweile oft bei 55-80 Euro pro Quadratmeter. 2015 lag das Mietniveau noch überwiegend bei circa 20 Euro im Einzelhandel und 30-40 Euro für Gastronomiebetriebe.

KS: Wie bewerten Sie die Entwicklung der gastronomischen Einrichtungen?

mpr: Wir befürchten, dass die zunehmende Gastronomisierung uns in schlechteren Zeiten auf die Füße fallen wird und viele Betriebe wieder schließen müssen. Die Straße sollte sich besser nicht zu einer „Fressmeile“ entwickeln, auch wenn es dafür zurzeit genügend Besucher*innen der Straße zu geben scheint.

KS: Welche Instrumente sind aus Ihrer Sicht geeignet, die Situation der Gewerbetreibenden im Gebiet zu verbessern?

mpr: Es bräuchte mehr Sicherheit für Gewerbemietverträge. Die Miethöhen wird man hingegen nicht steuern können. Grundsätzlich ist es schwer, mit den Gewerbebetrieben gemeinsame Initiativen für die Straße zu starten. Für ehrenamtliches Engagement reichen die Kapazitäten der meisten Geschäftsinhaber*innen nicht aus. Außerdem haben viele keine Vorstellungen mehr davon, was sie an ihrem Standort eigentlich erreichen wollen; die Einflussfaktoren sind mittlerweile zu unübersichtlich und Visionen durchzusetzen, ist schwierig geworden.

Sonnenallee

KS: Wie würden Sie einem Berlin-Besucher die Sonnenallee kurz beschreiben?

mpr: Die Sonnenallee ist eine lebendige Straße und ein Seismograph dafür, wie Integration aussehen kann; dafür, wie Einheimische und Migranten friedlich miteinander umgehen und zusammenleben können. Die Sonnenallee steht in den Reiseführern, ist dynamisch, ohne größere Drogenprobleme wie rund um das Kottbusser Tor und auch nicht politisch belegt. Aber auch an der Sonnenallee ist das ehemalige „Piefke-Dorf“ West-Berlin zu einer temporeichen Weltstadt geworden, was manch einen vielleicht auch überfordert.

KS: Was sind Ihre Empfehlungen für einen Besuch an der Sonnenallee?

mpr: Man sollte unbedingt der Sonnenallee einen Besuch abstatten, wenn man die Unterschiede zwischen arabischer und türkischer Baklava kennenlernen möchte.

KS: Wir danken für das Gespräch!

Interview: Ann-Christin Rolfes-Bursi und Stephanie Otto

Die Blaubeere reift

Im KARLON #5 – 2018, der Sanierungszeitung für das Gebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee, können Sie sich wieder über die vielschichtigen Entwicklungen informieren. Die Themen reichen von den zahlreichen Verkehrsprojekten über die Erneuerung am Weigandufer zu den Möglichkeiten der Beteiligung im Sanierungsgebiet.

Die Blaubeere reift

Der Jungendtreff Blueberry Inn erhält einen Neubau

Der Jugendtreff Blueberry Inn im Block 77 © Bezirksamt Neukölln von Berlin

Großen Fortschritt macht die Entwicklung im Block 77 mit dem Neubau für das Blueberry Inn. Die Erweiterung der Jugendfreizeiteinrichtung wurde Anfang des Jahres mit Gesamtkosten von rund 3,44 Mio. EUR in das Förderprogramm für den Baufonds aufgenommen und kann voraussichtlich bis Ende 2022 fertig gestellt werden.

Die Förderung stammt jeweils zu 50% aus Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung – EFRE) sowie aus Mitteln des Bundes und des Landes Berlin. Die Finanzierung des Neubaus ist möglich geworden, weil im letzten Jahr nach langen Verhandlungen das notwendige Grundstück für das Gebäude vom Land Berlin mit Mitteln der Stadterneuerung von einem privaten Eigentümer erworben werden konnte.

Der Neubau wird hinter bzw. nördlich des heutigen Gebäudes des Blueberry Inn, das erhalten bleiben soll, entstehen. Das vorhandene Gebäude ist seit langem viel zu klein, so dass viele Kinder und Jugendliche, vor allem auch die etwas älteren Jugendlichen ab 16 Jahren, hier keinen Platz mehr finden. Gerade die Heranwachsenden bleiben sich daher oft selbst überlassen und fallen in letzter Zeit häufig negativ im Kiez auf, teilweise sogar durch Straftaten. Durch die Kooperation des Betreibers mit der VHS und der Bibliothek können im rund 600 m² großen Neubau bald für die verschiedenen Altersgruppen differenzierte Angebote vom Freizeittreff bis zum Lernort verwirklicht werden. Modellhaft soll im neuen Blueberry Inn eine „Präventionskette“ entstehen. Das heißt: miteinander verzahnte Angebote, die die Kinder vom Grundschulalter bis zum Übergang in Ausbildung und Beruf begleiten und unterstützen. Auch ein Eltern-Kind-Café ist geplant. Noch in diesem Jahr wird die Planung des Gebäudes ausgeschrieben. Wahrscheinlich können bis zum Ende des Jahres bereits erste Entwürfe der Öffentlichkeit und den künftigen Nutzern vorgestellt werden.

Da das neue Blueberry Inn hinter dem kleinen Bestandsgebäude entsteht, profitiert auch der Käptn-Blaubär-Spielplatz. Er wird später bis an die Reuterstraße erweitert und der Zaun, an dem heute der Fußweg zum Spielplatz entlangführt, abgebaut. Auch für den neuen Spielplatz wird nun ein Gestaltungsentwurf erstellt. Über den Fortgang der Planungen und die Beteiligungsmöglichkeiten informieren wir rechtzeitig.

Torsten Kasat

Ansprechpartner

Bezirksamt Neukölln

Stadtentwicklungsamt

Fachbereich Stadtplanung

Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin

Tel.: 030 – 90 239 2153

stadtplanung(at)bezirksamt-neukoelln.de

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen IV C 32

Anke Heutling

Württembergische Straße 6-7, 10707 Berlin

Tel.: 030 – 90 173 4914

anke.heutling(at)senstadt.berlin.de

BSG Brandenburgische

Stadterneuerungsgesellschaft mbH

Sanierungsbeauftragte des Landes Berlin

Karl-Marx-Straße 117 , 12043 Berlin

Tel.: 030 – 685 987 71

kms(at)bsgmbh.com

Lenkungsgruppe

der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

lenkungsgruppe(at)aktion-kms.de

Citymanagement

der [Aktion! Karl-Marx-Straße]

Richardstraße 5, 12043 Berlin

Tel.: 030 – 22 197 293

cm(at)aktion-kms.de