Der KARLON #4 – 2017 legt den Schwerpunkt auf den Prozess der Sanierung. Es werden grundlegende Abläufe erläutert und Einblicke in den Umsetzungsstand der aktuellen Projekte gegeben.

Vom Kohlhorstweg zum Lohmühlenplatz

Die Besiedlung und Bebauuung der Neuköllnischen Wiesen

Findige Vermieter*innen rufen nach „Kreuzkölln“ nun bereits „Trepkölln“ zum neuen Szeneviertel aus. Das „Dreiländerdreieck“ am Lohmühlenbecken, wo sich die Bezirksgrenzen Treptows, Kreuzbergs und Neuköllns kreuzen, war im Laufe seiner Geschichte allerdings zumeist alles andere als ein quirliger, citynaher Großstadtkiez. In einer mehrteiligen Artikelserie zeichnet der Historiker Henning Holsten die Entwicklung des Lohmühlenplatzes und seiner Umgebung nach.

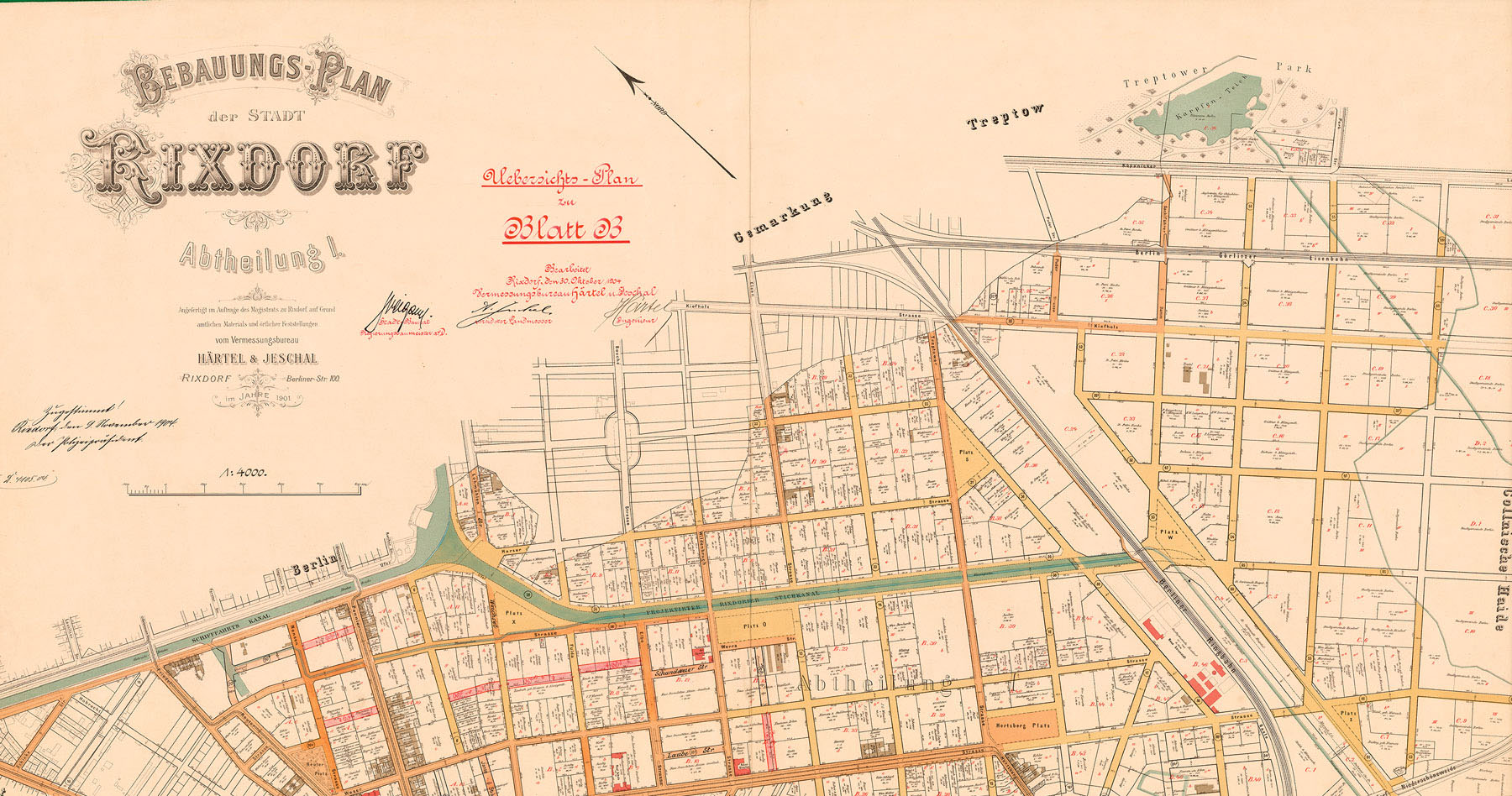

Bebauungsplan mit geplantem Stichkanal bis zur Ringbahn © Landesarchiv Berlin

Vor 200 Jahren erstreckten sich zwischen der kleinen Kolonistensiedlung Treptow an der Spree und dem Bauerndorf Rixdorf östlich der Rollberge die noch gänzlich unbebauten Köllnischen Wiesen und die Köllnische Heide. Die von künstlich angelegten Gräben durchzogenen sumpfigen Wiesen und dunklen Wälder, durch die nur wenige unbefestigte Trampelpfade führten, waren Gemeindeland, das den Bauern vorwiegend als Viehweiden und Holzreservoir diente – und allerlei „räuberischem Gesindel und liederlichen Volk“ Unterschlupf bot.

Entlang des Floßgrabens (dem heutigen Landwehrkanal) führte der Kohlhorstweg zu zwei Lohmühlen, die seit 1752 von den Gerbermeistern Lutze und Busset betrieben wurden. Die Herstellung der Lohe aus gemahlener Eichen- und Erlenrinde, die zur Lederverarbeitung benötigt wurde, war ein schmutziges und gefährliches Geschäft. Wegen des höllischen Gestanks und der großen Feuersgefahr hatte König Friedrich Wilhelm I. 1736 alle Berliner Lohmühlen jenseits der Stadtgrenzen verbannt.

Um das Stadtsäckel zu füllen und den illegalen Holzschlag der Rixdorfer und Treptower zu unterbinden, beschloss der Berliner Magistrat 1823 die Abholzung des südöstlichen Stadtwaldes. Bis 1840 wurden weite Teile der Köllnischen Heide in eine wüste Steppenlandschaft verwandelt. Das einst gemeinschaftlich bewirtschaftete Land wurde parzelliert und an die bisherigen Nutzer als Privatbesitz überschrieben. 1842 wurden erstmals offiziell Straßennamen vergeben. So wurde aus dem Kohlhorstweg der Lohmühlenweg, der in seiner Verlängerung über den Wiesengraben bis zu den Lohmühlen auf den Rixdorfer Rollbergen führte.

Die Lohmühlen am Landwehrkanal verschwanden allerdings schon bald und machten Platz für die ersten Treptower Fabrikanlagen. Aus der 1850 gegründeten Chemiefabrik von Dr. Max Jordan wurde nach einer Fusion 1873 das Stammwerk der „Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation“ (Agfa). Auf dem Gelände der 1860 abgebrannten Busset’sche Mühle siedelte eine Lederfabrik, die noch bis in die 1930er Jahre produzierte. Die Lutze’sche Mühle auf der Lohmühleninsel wurde 1888 abgetragen und in Mariendorf wieder aufgebaut, wo sie noch heute steht.

Neben Fabrikanlagen breiteten sich auf den urbar gemachten Flächen vor allem Gartenbetriebe aus, die den wachsenden Berliner Markt mit Gemüse, Obst und Blumen versorgten. Darunter die berühmte Baumschule Ludwig Späths, mit ihren ausgedehnten Flächen in Treptow und Britz (1900: 225 ha) damals die größte ihrer Art weltweit. Auf den Einfluss dieser noch heute bestehenden Gärtnereidynastie ist auch die Errichtung und Benennung des S-Bahnhofes Baumschulenweg 1890 zurückzuführen. Im Anschluss an die Berliner Gewerbeausstellung im Treptower Park wurde 1897 auch der Lohmühlenweg gepflastert und in Lohmühlenstraße umbenannt.

Die Bebauung mit Wohnhäusern konnte hingegen erst nach der Trockenlegung der Köllnischen Wiesen durch den Neuköllner Schifffahrtskanal beginnen. Die sumpfigen Niederungen entlang des Wiesen- und Heidekampgrabens waren noch bis Ende des 19. Jahrhunderts jährlichen Überschwemmungen ausgesetzt. Die Rixdorfer Jugend amüsierte sich im Frühjahr mit „Kahnfahrten“ im Waschfass bis nach Treptow, und im Winter konnte man vom heutigen Hertzbergplatz bis zum Karpfenteich Schlittschuh laufen. Mit dem rapiden Wachstum der Einwohnerschaft seit den 1870er Jahren, das Rixdorf vom „größten Dorf Preußens“ zur Großstadt machte, verwandelte sich der Wiesengraben jedoch immer mehr zu einer stinkenden Kloake. Noch im Oktober 1893, zwei Monate vor Einweihung der neuen Pumpstation am Wildenbruchplatz, die die Rixdorfer Abwässer zu den Waßmannsdorfer Rieselfeldern leiteten, kam es zu den letzten Fällen der Cholera im Ort.

Überlegungen zur Anlage eines Stichkanals zur Entwässerung der Köllnischen Wiesen gab es schon seit dem Hobrecht-Plan von 1861. Ein erster Beschluss des Rixdorfer Gemeinderats vom 7. Mai 1896 benötigte noch volle fünf Jahre für die letzte baupolizeiliche Genehmigung. Parallel zur Anlage des Teltow-Kanals (1900 bis 1906) begannen im Januar 1902 die Erdarbeiten für einen schiffbaren Kanal zwischen Landwehrkanal und Ringbahn. Über 1.000 Arbeitslose meldeten sich mit Schaufeln und Spaten vor dem Rixdorfer Rathaus in der Hoffnung auf Lohn und Brot, doch nur 120 konnten eingestellt werden. Nach wiederholten Krawallen und Sabotagen wurden die Arbeiten schon bald wieder eingestellt und erst im Sommer durch einen Privatunternehmer wieder aufgenommen.

Mit der Fertigstellung des Stichkanals 1904 begann die städtebauliche Erschließung des Quartiers. Die Absenkung des Grundwasserspiegels hatte die Köllnischen Wiesen trockengelegt und den Treptower Baumschulen buchstäblich das Wasser abgegraben. Dafür war nun heiß begehrtes Bauland erstanden. Die Grundstückspekulation blühte und eine förmliche Bauwut ließ innerhalb weniger Jahre auf beiden Seiten des Kanals neue Wohnblöcke, Straßen, Plätze und Fabrikanlagen entstehen, die bis heute den Charakter des Quartiers prägen. Zu Ehren des ersten Rixdorfer Stadtbaumeisters Hermann Weigand wurde das südliche Kanalufer nach ihm benannt.

Entlang der Lohmühlenstraße, dem ehemaligen Kohlhorstweg, bestanden auf Treptower Seite noch bis in die 1930er Jahre zahlreiche Holz- und Kohlelagerplätze, während der Abschnitt südlich des Kanals in Weichselstraße umbenannt und rasch mit Wohnhäusern bebaut wurde. Am Lohmühlenplatz, der als „Platz F“ schon auf den ersten Bebauungsplänen von James Hobrecht 1861 verzeichnet ist, entstanden 1905 drei repräsentative Eckhäuser zwischen Wiesenufer, Lohmühlenstraße, Harzer Straße und Köllnischem Ufer (ab 1934 Kiehlufer), in denen jeweils über 30 Mietparteien wohnten. Bauherren und Eigentümer waren ortsansässige Maler- und Zimmermannsmeister aus Treptow, Rixdorf und Berlin.

Schon bald eröffneten im Erdgeschoss kleine Läden und Kneipen für die kleinbürgerlich-proletarische Nachbarschaft. Wer den Platz nur überquerte, um über die damals noch hölzerne Lohmühlenbrücke die Kanalseite zu wechseln, konnte sich ab 1912 an einem Pavillon der „Vereinigten Deutschen Kiosk- und Berliner Trinkhallen-Gesellschaft“ mit dem Nötigsten versorgen. So entstand binnen weniger Jahre ein modernes großstädtisches Kiezleben, wo vor 1900 noch Störche nach Fröschen jagten.

Henning Holsten

Weichselplatz mit Lohmühlenplatz im Hintergrund (um 1910) © Museum Neukölln